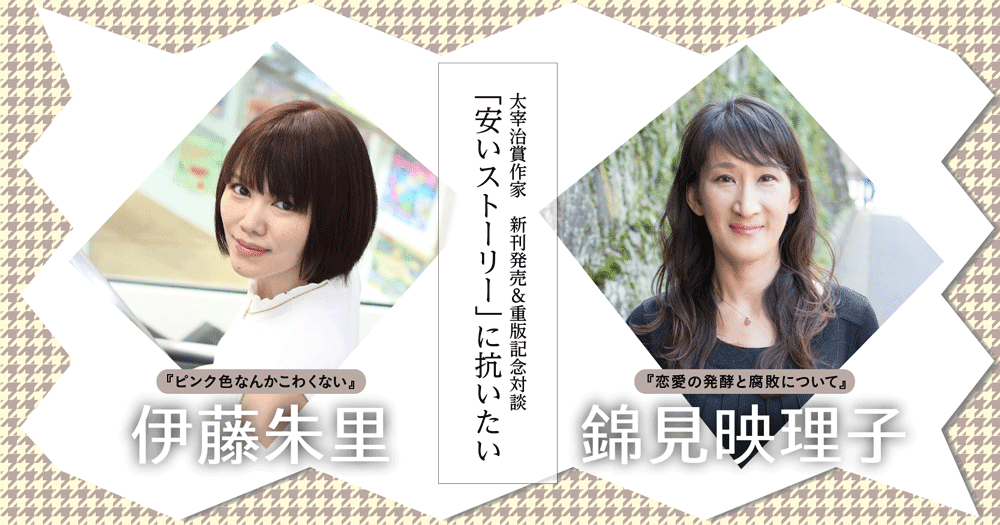

伊藤朱里 × 錦見映理子 太宰治賞作家 新刊発売&重版記念対談〈「安いストーリー」に抗いたい〉

太宰治賞出身で『きみはだれかのどうでもいい人』(小学館文庫)が異例のロングランヒットを続ける伊藤朱里さんと、同賞の「後輩」である錦見映理子さんがこの2月、ほぼ同時期に新刊を発表する。伊藤さんの『ピンク色なんかこわくない』(新潮社)は四姉妹ものの家族小説、錦見さんの『恋愛の発酵と腐敗について』(小学館)は不思議な三角関係を綴る恋愛小説……と思いきや、ページをめくるにつれて読み心地がそれぞれガラッと変わる。二作を軸に、互いの作品について語り合っていただいた。

アプローチは違えど、

目指しているところが似ている

錦見

今日は対談の機会をいただき、光栄です。実は今回の本を出す時、編集さんから「伊藤朱里さんの『きみはだれかのどうでもいい人』のような、強いタイトルを付けてください」という要望をいただいたんです。40個ほど案を出し、その中から編集さんに選んでいただいたものが、『恋愛の発酵と腐敗について』でした。

伊藤

このタイトル、本当に素晴らしいです。私も粉からパンを作ることが趣味なんですけれども、生地を捏ねた後で発酵させる段階になると、いつもどきどきするんです。人間の手はいくら綺麗に洗ったつもりでも、無菌状態になることがないじゃないですか。小説の中に「発酵と腐敗は紙一重だ」というキラーフレーズが出てきますが、パン種が発酵せずに腐ってしまったらどうしようという緊張感というか、紙一重感が常にある。その感覚が、恋愛とリンクするという発想は自分にはなかったので感動しました。

錦見

発想の原点は、パン職人さんが読むような、パン作りの専門的な教科書を読んだことだったんです。私もパンを作るのに一時期ハマっていて、パンの話をいつか書こうかなぁぐらいのふんわりした感じでその教科書を開いてみたら、パン作りの全ての工程が恋愛に重なって見えてくるという謎の現象が起きました(笑)。

伊藤

錦見さんは『リトルガールズ』で太宰治賞を受賞した際のスピーチで、「30代の若い女性たちが『恋愛なんか好きじゃないし、したくない』とツイッターでつぶやいているのを見たことが、この小説を書く最初のきっかけになった」とおっしゃっていましたよね。なおかつ、「彼女たちはひとを好きになること自体がいやなのではなくて、なんらかの抑圧や不平等を感じてそのように言っているのではないか。それから解放されるような場所を確保してほしくて書いた」と。私には恋愛を直接的に書いた作品はそれほどなく、家族や仕事を題材にする場合が多かったんですけれども、アプローチは違えど、錦見さんとは目指しているところがすごく似ている気がしています。私自身、社会に存在する小さき者や声なき者が、少しでも呼吸をしやすくなるようにという思いで小説を書いているんです。

錦見

まさにその部分を、伊藤さんの作品を通して私は感じていました。デビュー作(第31回太宰治賞受賞作を含む『名前も呼べない』)からずっとリアルタイムで拝読しているんですが、『きみはだれかのどうでもいい人』の中に「安いストーリー」という言葉が出てくるじゃないですか。この作品に限らず、世の中から「安いストーリー」を押し付けられてしまう人の内面の真実を書き続けてきていらっしゃると思うんです。特に女性って普通に生きているだけで、わかりやすい、「安いストーリー」に回収されがちですよね。それに飛びつくことでラクになることもあるけれども、往々にしてしんどいことが起こる。そのしんどさが極まった形で出たのが、県税事務所の女性職員たちを群像形式で書いた『きみはだれかのどうでもいい人』であり、四姉妹プラス母の物語を綴った今回の『ピンク色なんかこわくない』だと感じています。今回の作中に出てくる「私の人生は私以外にとって、価値も意味もないガラクタにすぎない」「あなたの読む私の物語は、すでにあなたのものにすぎない」といった言葉は、「安いストーリー」という言葉との繋がりを感じました。

洗脳されてきたストーリーを

書き直し、解放させる

伊藤

『ピンク色なんかこわくない』は、第一章(「赤い小鳥」)を雑誌に発表してから完成まで4年以上、長くお付き合いしている作品でした。その間に『きみはだれかのどうでもいい人』を執筆しているので、作品同士の繋がりは強いと思います。そもそもこの作品を書いたきっかけは、『小説新潮』の編集者の方から「短編特集に寄稿しませんか」というお話を頂いたことでした。「予定している特集は歴史と推理と官能があるんですが、伊藤さんはどれが書けそうですか?」と言われ、「官能でお願いします」と(笑)。一度も書いたことはなかったんですが。

錦見

意外な経緯です(笑)。官能って、第一章の終盤に出てくるあのシーンってことですよね?

伊藤

あのシーンが、私なりの官能でした。読んだ方に「怖かった」と感想をいただくことも多いんですが(苦笑)。それで、作中主体はどういう人物にしようかなと考えた時に、デビュー作の『名前も呼べない』に出てくる主人公ではないとある女性のことが、書いている間も書き終えた後もずっと、「この人はいったい何を考えているんだろう?」と気になっていたことを思い出したんですね。その女性をモデルにして書いてみるのはどうだろう、と。『若草物語』のような四姉妹の長女ということにして、彼女を取り巻く家族について考えていくうちに、お話ができあがっていきました。

錦見

長女は誰もが認める美しい人であるがゆえに、「美しいお姫さまは素敵な王子さまに選ばれて幸福になる」というストーリーを、周囲の人々は勝手に期待して本人にも押し付けてしまう。小説の書き出し自体、長女が鮮烈な赤いウエディングドレスを選ぶ、というシーンから始まっています。でも、お姫さまが考えていることは、実は周囲の予想とは全然違う。「綺麗というだけで犠牲者になる」というテーマを感じました。

伊藤

『恋愛の発酵と腐敗について』でも「若いのもかわいいのも自分のせいじゃない」と、29歳の万里絵という女性が心の中でつぶやくシーンがありましたよね。

錦見

美しく生まれたことも長女であることも、次女の頭がいいことも2番目に生まれたことも、どれも自分が選んだことじゃないんですよね。それなのに勝手に欲望を向けられたり何かを決めつけられて、枠組みにハメられてしまうことがある。そういうものに私も縛られて生きてきたなと思いましたし、私自身もいつの間にか人に対してそういう決めつけをしてしまっているんじゃないか。全五編を読み終えた時、鏡のように自分自身を写す小説だと感じました。そのうえで、登場人物たちと一緒になって自分が洗脳されてきたストーリーを書き直し、そこから解放させる作品なんだなと思ったんです。

伊藤

ありがとうございます。「官能」という予期せぬきっかけから始まりましたけれども、一編ごとに主人公を変えつつ連作化していく過程で、これは四姉妹ものというよりも、様々な世代・時代の女性たちについての物語になりうるなと感じ始めました。ニコニコかわいく生きているのが当たり前とされてきた女性たちと、自立して頑張らなきゃと肩肘を張らざるを得なかった女性たちと、これからどうやっていけばいいんだろうと悩む──作中では「新しい時代」という言葉で表現した、これからを生きる若い女性たちと。書き下ろしの最終章(「わが家は花ざかり」)では何かしらの結論を出さなければいけないなと思っていたら、「勝手に話が進みだしちゃったな……」みたいな(笑)。今回の作品は、登場人物たちが動くまま、彼女たちを追いかけるように書いていった感覚が強いんですよね。もしかしたら、今までで一番コントロールがきかなかった小説かもしれないです。

新作執筆の支えになったのは

あのシンガーソングライター

伊藤

「安いストーリー」から逃れた、型にハマらない人物像やお話の展開は、錦見さんの小説にもすごく感じます。『恋愛の発酵と腐敗について』も、「えっ、そっちにいくの!?」と驚かされる瞬間がたくさんありました。例えば、この小説は会社を辞めて店街にカフェを開いた万里絵の視点から始まりますよね。作中で、彼女がパン屋の虎之介と職業上の関係が芽生えたところで、パンプディングのもとになるアパレイユを指ですくって彼に味見で舐めさせるじゃないですか。恋愛じゃないからこそ自然にそういうことができてしまうというのが、逆にすごく官能的に感じたし、「この二人、どうにかなっちゃうのかも?」と。そうしたら、漫才用語で言うところの「すかす」みたいな感じで、そこではなくむしろ虎之介と別の人との関係がどんどん発展する様子が描かれていく。意外でした。

錦見

私自身、万里絵と虎之介はもしかしたらどこかの段階で付き合うんじゃないか……ぐらいの気持ちで書いていたんですが、なかなか付き合わないというか、万里絵は仕事が大変なので、恋愛している場合ではなかった(苦笑)。いわゆるロマンチック・ラブを書くのはイヤだという気持ちも強かったんですよね。世の中には「恋愛はいいものだ」という考えが、いまだに根強くあると思うんですよ。確かに素敵な部分はあるんだけれども、私の中ではそんなにいいものでもないというか、人生が狂わされるようなこともいっぱいあるなと思っていて。43歳で初めての恋をする早苗さんに、そこの部分を負わせています。

伊藤

今回の小説で印象深かったのが、悪気なく若い女を傷つける、商店街のおじさんたちのいやらしさ。描写にリアリティがあって、「素晴らしくイヤ」だなと思いました。イヤな目に遭った時にちゃんと逃げるというのは、一つの大事な選択だと思うんですけれども、万里絵はやむを得ないとはいえ踏みとどまって戦うんですよね。そんな万里絵に早苗や伊都子といった女たちが共鳴していって、物語がどんどん加速していく終盤の展開は胸のすくものがありました。とあるシーンで「この人は逃げられないんじゃなくて、逃げなかったんだ」と気付いた時には、いいぞ、かっこいいぞ、と思いました。

錦見

キーになるのは万里絵ではなく早苗さんだろうな、彼女が何かしでかすことで山場が生まれるに違いないなと思っていたんですけれども、それが何かが長いこと分からなかったんです。ああでもないこうでもないと大量の原稿をボツにしていたんですが、ある日恋愛の歌詞がテーマのラジオ番組に出るとなった時に、若いラジオディレクターさんと中島みゆきの話で盛り上がったんです。そこでふと思い出したのが、「途(みち)に倒れて だれかの名を呼び続けたことがありますか」という歌詞で……。

伊藤

「わかれうた」ですね!

錦見

そうです、そうです! あの曲を家で聞き直した時に、このぐらいやらなくちゃ駄目だという気持ちになったんですよね。「このぐらいのことを街中でやる女でなければ、早苗さんじゃない!」と(笑)。それが突破口となってああいう展開を思い付き、女性たちが結びつく形が生まれました。

伊藤

今、感動しています。私も子供の頃から中島みゆきの大ファンで、女の情念の表現はもちろん、歌詞に宿る深いストーリー性にも影響を受けてきました。実は『ピンク色なんかこわくない』の第一章を書いていた時、中島みゆきの「やまねこ」いう曲をずっと聴いていたんですよ。あの曲の冒頭は、「女に生まれて喜んでくれたのは菓子屋とドレス屋と女衒と女たらし」。本当に素晴らしい歌詞だなと思いましたし、あの曲を何となくイメージしながら執筆していたんです。

錦見

私もちょっと鳥肌が立ってきました(笑)。伊藤さんとの共通点、たくさんあったんですね!

この小説を書いて良かった

この本を出せて良かった

伊藤

今作の終盤で早苗がとんでもないことをし出すシーンもそうですし、前作の『リトルガールズ』でも、普通は男女のド修羅場になってしまいそうな展開で、笑ってしまうんですよね。錦見さんの小説の中に漂うユーモアが好きなんです。

錦見

私が書くものはグッとエンタメ寄りですが、伊藤さんは王道の純文学という感じがします。

伊藤

私は、「自分自身の中にもある嫌な部分を書こう」とあえて意識しているかもしれないです。そうすると意図せぬ形で恐ろしいものに辿り着いてしまうらしい、という感覚があります。でも、ついこの間母親とM -1グランプリの感想を話し合っていた時に「人を笑わせるのは大変よね。あなたも真面目に生きるのはいいけれども、やっぱりユーモアがないと駄目よ」と……今後の参考にさせていただきます、という感じで会話を終えました(笑)。

錦見

私ははっきり意識して、自分の書くものはコメディにしたいと思っているんです。それが成功しているかは分からないのですが、読みながら笑ってほしいなぁと。特に今回は、「人が真剣にやっていることを外側から見ると、おかしい」ということを書きたかったんです。昔、友達にめちゃめちゃ悩んでいた恋愛のことを泣きそうな感じで話したら、笑われた経験があるんですね。その時に、目が覚めたんですよ。自分としては真剣だけれど、他人からすれば笑っちゃうくらいおかしなことなんだ、と。

伊藤

登場人物に対する錦見さんのまなざしには、優しさがあるんです。「こいつら、面白いだろ?」という上から目線の書き方ではなく、フェアさのようなものが根底にある。だからこちらも心置きなく、素直に笑えるんですよね。

錦見

フェアに関して言えば、伊藤さんの今回の作品に一番感じたのはそこなんです。四姉妹を全四章でパッケージして、終わりにすることもできるわけじゃないですか。でも、四姉妹のお母さんにも一章を割いて、お母さんの心の問題をきちんと見つめている。さらに驚くのは、最後にもう一人意外な人物が出てくるじゃないですか。伊藤さんの新しい側面がここで開かれたなと感じましたし、小説の終わり方としても本当に秀逸でした。

伊藤

そのご指摘はすごく嬉しいです。社会の抑圧に苦しんでいるのは若い女だけではないということを考えた時に、母親世代のことも書きたかったし、男性のことや新しい時代についても何か言葉を紡ぎたかったんです。

錦見

素晴らしかったです。

伊藤

錦見さんとお話しさせていただいて、この小説を書いて良かった、書けて良かったなと改めて感じることができました。実は私、コロナ禍に入る前までずっと演劇の小説を書いていたんです。でも、コロナでエンタメ業界ががらっと変わってしまい、私自身も精神的に迷いが生じて、担当の方と話し合いいったん白紙にしようということになりました。その時に、宙ぶらりんになっていた今回の連作のことを思い出したんです。これを完結させることくらいしか私が作家としてできることはないんじゃないかと思い、書き下ろしを仕上げ、全体を何回も直していくうちに……何とか命が繋がりました。一時期はどん底だったんですけれども、この小説を完成させたことによって、斜め前ぐらいは向けたかなという手応えはあります。演劇の小説とも、もう一度向き合ってみたいと思えました。

錦見

私にとって今回の本は、デビュー作である前作から3年3ヶ月ぶりの新刊でした。その間、書いても書いてもうまくいかず、世に出すことができなかった。『恋愛の発酵と腐敗について』が本になることで、ようやく作家として本格的に動き出していけるのかなという感覚があるんです。次は今まで書いてこなかった一人称で、50代の女の人を主人公にしたものを書いてみたいと思っています。がっつり自分に近い年齢の人と、真正面から向き合ってみたい。たとえ失敗しても、できるまで何回も挑戦したいです。そうやって試行錯誤しながら、作家としてできることを少しずつ増やしていきたい。

伊藤

今のうちに失敗しておこうという気持ちは、私も強いです。どうせボツになっても担当編集者の方しか読まないし、いっか、みたいな(笑)。

錦見

ですよね!(笑)

(文・構成/吉田大助

写真/伊藤朱里さん:浅野 剛、錦見映理子さん:小野 啓)

伊藤朱里(いとう・あかり)

1986年静岡県生まれ。2015年、「変わらざる喜び」(刊行時『名前も呼べない』に改題)で第31回太宰治賞を受賞。著書に『稽古とプラリネ』『緑の花と赤い芝生』『きみはだれかのどうでもいい人』がある。

錦見映理子(にしきみ・えりこ)

東京都出身。小説家・歌人。『リトルガールズ』で第34回太宰治賞を受賞。歌集に『ガーデニア・ガーデン』、エッセイ集に『めくるめく短歌たち』。