源流の人 第24回 ◇ オカズデザイン (料理とグラフィックデザインのチーム)

食材の持ち味を見つめ、器を見つめシンプルかつ普遍的な料理を追求

創る者らと語り合い、切磋琢磨し小説や映像世界に深みを与えていく

評判が評判を呼び、おいしさを提供する道へ。人と土地との縁を大事にしてきたふたりの滋味深い生き方とは。

一九六〇年代の沖縄・山原地域で育った少女・暢子を主人公にした、NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」。食べることが大好きな暢子が、料理人になることを決意する、ドラマ内できわめて重要なシーンで、爽やかな汁そばが登場し、目を奪われた。「やんばるそば」。麺は手打ちする過程で酸味の強いシークワーサーの果汁と果皮を練りこみ、かつおだし、豚だしでとったスープに、ラフテー(豚肉の角煮)、チキナー(からし菜の塩漬け)、海藻などを散らして、最後にダメ押しでシークワーサーの輪切りを載せる。見ただけでも酸っぱそうな一杯だが、いっぽうで爽やかな喉越しも想像できて、後を引きそうな「沖縄そば」だ。

このドラマの料理監修にあたっているのは、「オカズデザイン」。吉岡秀治、吉岡知子夫妻を中心に、各種レシピ制作、器の開発、そして映像の料理監修や指導などその活動は多岐にわたる。作中にメインで登場する料理は、「オカズデザイン」によるものだ。「やんばるそば」もしかり。知子は言う。

「高校生の主人公が考えるレシピ、という設定なので、見た目も華やかに、味わいをキャッチーにしてほしい、という演出の意向を反映しました。楽しみながら工夫した様を見せてほしい、という依頼だったんです。いろいろ実際に試作しました。暢子は、その名の通り、のびやかで、大らかな性格。ゆったりと、丁寧な仕事が見えるように、というのは心がけています」

秀治も言葉を継ぐ。

「もずく、ウコン、いろいろ練り込んで試して、シークワーサーに決まりました。食べているうちに、麺からほのかな酸味と香りが立ってきて、おいしいですよ。シークワーサーは完熟すると甘くなるので、穫る時期によって印象は変わりますね。シークワーサーは、作品を通じ暢子自身を示すようなもの。しょっちゅう、暢子、齧っていますよね(笑)」

たしかに、シークワーサーを主人公が齧るシーンが、たびたびある。困難に直面した際に欠かせないキーアイテムのようだ。ふつう、あんなふうに齧ったりする柑橘ではない。泡盛などにしぼって風味を楽しむものだ。しかし、暢子にとってはその酸っぱさがひらめきを促す。

数々の料理が注目されているが、食材をめぐる苦労が尽きない、と秀治は言う。

「現在、手に入らないものも多いんです。また、沖縄にはあっても、当時の東京にない食材も。逆のケースもあります」

沖縄の人たちから聞き取り調査をした折、「海辺の柔らかい草をよく食べていたよ」と言われた。それが「オカワカメ」であることを突き止めたものの、撮影の時期に手に入れるのは至難の業だった。当時食べられていた「沖縄百号」といわれる、今は幻となったサツマイモを、現地の青果店のつてをたどり、どうにか仕入れたこともある。秀治は笑いながら話す。

「沖縄居酒屋で今では定番の海ぶどうも、当時はまだ栽培が始まっていないため、使えませんでした。食生活が変わり、栽培が始まったもの、なくなってしまったものが、たくさんあるんです」

透明なスープにパセリの香味が効いた「パンチェッタ沖縄そば」、鶏肉と白ワインを使って、軽やかな味に仕上げた「ボロネーゼビアンコ」など、舞台が沖縄から東京に移っても、ドラマには独自の創作料理が登場する。どのレシピも、素材の持ち味を活かし、季節や郷土の匂いをどこかに感じるような、魅力のある料理ばかりだ。「ちむどんどん」のほか、「半分、青い。」「てっぱん」などのNHKの朝ドラ、そして映画の料理の監修にも二人は従事してきた。映像作品の世界で料理をつくり出す、そのやりがいとは何だろう。尋ねると、知子は柔和な表情で答えてくれた。

「自分の中で、(普段のように)ギリギリまで突き詰める料理とは対極にあるもの。大勢の方に伝えるために、数百人のスタッフと呼吸を合わせて料理をつくっていく。異なる軸に立つことで、普段を見直すことに繋がっていると思います」

スタートはグラフィックデザインだった

「オカズデザイン」がテーマとして掲げていること、それは、「時間がおいしくしてくれるもの」だという。ふたりとも東京で生まれ育った。知子の家は、父親が出版者、母親が専業主婦で、とにかく「食べること」を大事に考える家だったのだそうだ。

「母の家系が、殿様の料理番を勤めていて、みんな、食い意地が張っているんです(笑)」(知子)

親戚が集まるや、食べ物談義が始まる。

「最近何を食べた?」

「あれ、おいしいよ!」

「あそこのお店に行った!」

知子の母親は、会席料理もこなすほどの腕前で、それぞれの料理に合った器を選んだり、季節に即した膳を折々に用意してくれた。大学を卒業後、知子は日本茶専門店に就職した。茶に関する全般から和菓子、花について学び、食の日本文化の源流について学んだ。

いっぽう秀治は、多摩地区のサラリーマン家庭に育った。

「稲城市という、梨の有名なところの、山の麓に住んでいました。父は白洲次郎に憧れていて、畑仕事が好きでした。陶芸にも凝っていたし、蔓で籠を編んだりもしていました」

高校卒業後、秀治は美大に進み、グラフィックデザインを学ぶ。卒業後はデザイナーとして、パソコンやゲームのソフトを手掛け、二十代後半で独立した。そんな彼と知子が出会ったのは、共通の友人が結婚したことがきっかけだ。二〇〇〇年、ふたりはユニット「オカズデザイン」を結成する。何とも可愛らしい名前だが、その由来とは──。知子は笑顔で命名の経緯を振り返る。

「個人名で仕事をしていたので、何か屋号をつけようとしていた時、近所の幼稚園の子が、吉岡秀治と知子の『吉岡ズ』が今日遊びに来る、って言えなくて、『きょう、おかず来るの?』って(笑)」

つまり「吉岡ズ」改め「オカズ」。いいじゃん。そのまま、グラフィックデザインの会社として「オカズデザイン」はスタートした。その翌年、結婚を機に、知子は日本茶専門店を退職する。

きっかけはコーポラティブハウスでの出会い

ふたりは世田谷の「コーポラティブハウス」に暮らし始めた。コーポラティブハウスというのは、入居希望者が組合をつくって共同で建設する集合住宅のことだ。共用部分の設計を共同で進め、入居者の好みに合った住まいを構築できる。ふたりが入居したのは、十五世帯が暮らす物件だった。

「庭はどうしようか、とか、屋上には菜園を置くのか、とか。入居時点から(周囲との)関係が深いんです。私たちが一番年下だったんですね。周りは、第一線で活動するデザイナーさんばかり。ガーデンデザイナー、インテリアデザイナー、モノをつくる方々が多かった」(知子)

すっかり仲良しになった居住者たちは、たびたび宴の席を囲むように。ある日、そのうちのひとりが彼女に、こう言った。

「知ちゃん、ちょっと料理つくって、週一回、みんなに配ってよ」

普段のご飯をつくるぐらいなら、ま、良いか──、そんな軽い気持ちで始めたケータリングが、たちまち評判となる。最初は一家族だけだったのが、みるみる増え、十五世帯中、十世帯の食事を担うようになった。いっぽう、彼らは皆、創作の第一線で活躍する先輩たち。ときに厳しい声も届く。

「メニューに『特製コロッケ』なんて何気なく書くと、ツッコミが入るんです。『特製とは、いったい何が特製なのか、って』(笑)」(知子)

お金をいただく以上、プロフェッショナルの料理人だ。

妥協は許されない。

いつしか秀治も加わり、日夜、試作を重ね、ふたりは料理に打ち込み続けた。その頃の思い出の一品を問うてみると、知子は笑顔でこう答えてくれた。

「手の込んだ品。和食でも、ちょっと会席料理に近いようなものを出していたよね」

秀治も懐かしそうな表情で、振り返る。

「『ひりょうず(関西版がんもどき)』とかね」

「あれは、三倍ぐらいお金をもらっても良かったんじゃない?」(知子)

「めっちゃ安かったよね」(秀治)

コーポラティブハウスの一角に、ふたりの現在の活動に繋がることとなった、ある場所がある。秀治はこう話す。

「敷地内にある、地主さんの母屋の古民家を自由に使うことができたんです。この古民家を使い、カフェイベントを開催するようになりました。知人の(クラフト系の)作家さんの展示を兼ねて開催したんです」

出張料理やケータリングの仕事も次第に増え、作家のイベントに呼ばれたり、クラフトフェアに出展したり、ギャラリーのオープニング業務を担ったりする機会が多かった。そこで知り合った作家たちに、秀治は「一緒に展示をやってみないか」と話を持ち掛けていった。

数々の作品について触れる、そんな折、ずっと料理に心を寄せてきた知子が着目したのは、器だった。器の魅力について考えるうち、知子は一つの指針にたどり着いたという。

「料理をしていると、器は切っても切れないもの。ただ、ギャラリーのように器を飾るだけではなく、料理人だからできることは何かを探りたくなりました。器と料理を合わせて紹介することが、自分たちならできる。そういうことだったら、やってみたい」

この器が、最も映える料理とは、何だろう。

どんなふうに盛り付ければ、その魅力が増すのだろう。

ふたりは作家と共に、考え続けた。知子は言う。

「臨機応変に、あんまり固定しないで決めていく。そういうことも鍛えてもらった。この器じゃなきゃ駄目、というよりは、いろんな料理が盛れたほうが良い。懐の深い器が、良い器だと私は思います」

秀治も続ける。

「器ももちろんだけど、作家さんと向き合って、いいものづくりや暮らしについて意見を交わし、試行錯誤しながら内容や理解を深めていく過程、時間が僕は好きです」

『食堂かたつむり』の料理

さらに、ふたりに新たな転機が訪れる。

ある日、古民家で行われていたイベントに、ひとりの女性がふらりと訪れた。後にベストセラー作家となる小川糸だった。ふたりのブログを読んで活動を知っていた小川が、古民家で声を掛けてきたことで、三人はあっという間に仲良くなった。その後、小川の小説『食堂かたつむり』が映画化される際、演出サイドからふたりに連絡が来たという。知子がその時のことを振り返る。

「『糸さんのイメージする、主人公のつくる料理が、知子さんの料理らしいので、関わっていただけないですか』って」

おそらく、レシピを考えてほしい、という依頼だったと知子は思い返すが、いっぽうで、同じレシピでもつくる人によって違っていくというのは、日々の料理を通じ知子自身が痛感していることだった。知子は演出サイドにこう返答した。

「そういうことだったら、やらせてもらえますか」

料理を通じ、映像の仕事に関わる。新たな仕事が、こうして始まった。秀治が当時の日々を笑いながら振り返る。

「東宝の撮影所だったんですけど、ものすごくデカい。調理室と撮影場所が、バイクで走らなきゃいけないぐらい遠かった。撮影場所の近くに調理場をつくるまでが大変でした」

知子も笑みを浮かべ、奮闘の毎日について話す。

「映像の仕事って、基本『無茶振り』なんです。できないことはできないって伝えないと、全部やることになってしまう。それが分からず、デザイナーがクライアントに対するように、限界を超えて対応していましたね」

「若かったね」(秀治)

「今だったら即『無理です』って言うけど」(知子)

「おかげで交渉できるようになった(笑)」(秀治)

小川糸との交流は今も続く。作品に登場した料理のレシピは、共著『食堂かたつむりの料理』(ポプラ社)にまとめられている。同棲していた恋人に、突然、一切合切を持ち去られ、失恋と共に、声を失ってしまう主人公・倫子。故郷で一日一組の客をもてなす小さな食堂を営む物語だ。じっくりと時間をかけ、深い味わいを引き出した、心のこもったレシピが並ぶ。

素材感を大切に、自分たちらしい料理を

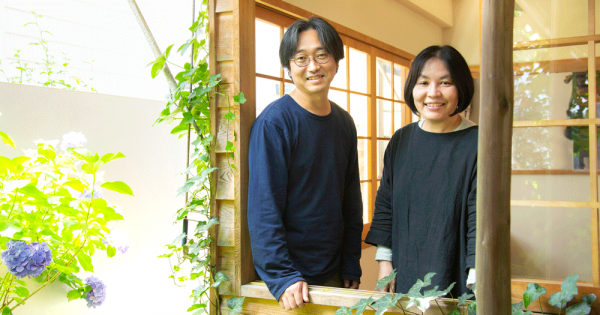

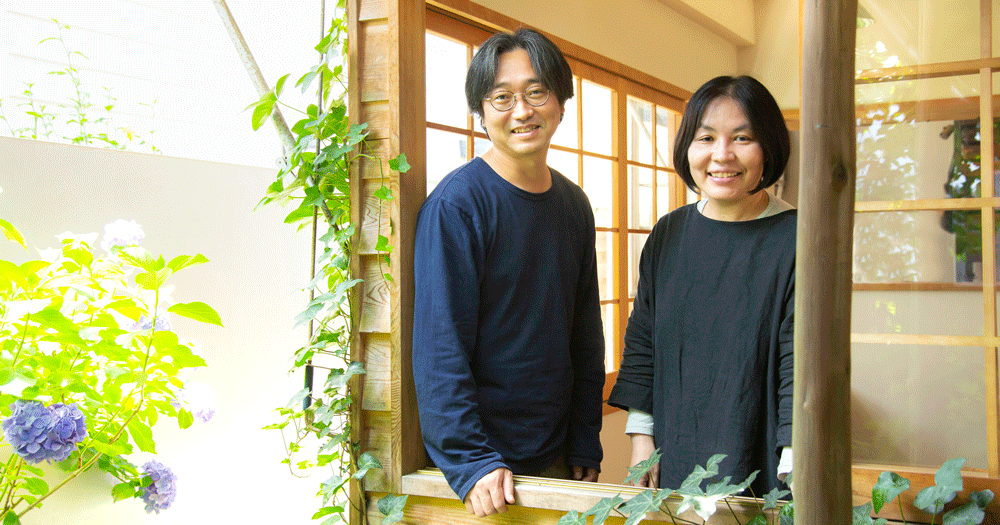

ふたりは二〇〇八年から、東京・杉並の住宅街で、器料理店「カモシカ」を営んでいる。現在は、一か月に一回、店を開き、料理の提供と共に、器や工芸作品の展示を行っている。現在、ふたりを含めると六人体制で、「カモシカ」を開いている。ふたりがこの空間で心がけていることは、素材との対話だ。知子は言う。

「たとえば生クリーム一つ取っても、生産者さんによってだいぶ味も変わります。産地や育てられ方はもちろん、いつ搾った牛乳で、どれくらいで届けられるかも大きい」

洋菓子店に入る生クリームは大量に使うため、乳脂肪分がコントロールされている。いっぽう、調整していない牧場から届く生クリームは、味の濃淡に違いが生まれる。牧草、牛の体調、気候など様々な要因によって味が変わっていく。ふたりはそれを「面白い」と感じ、そんな素材を使った料理は、一点しかない器との相性も良い、と考えている。さらに、コロナ禍を経て、その考え方に賛同する人々が増えているように、知子は実感しているという。

「『足元を見つめ直す』ではないですけど、身近なものに、より光が当たってきているように思います。自然本来の、体に負担なく美しいもの、美しくて健やかでおいしいものに近づくためには、自分も努力をしていないと。ちゃんと向かい合ってないと、そういう生産者さんと出会えない。紹介してもらえない」

ていねいに、料理と向き合う。

これから旬を迎える牛蒡ならば、きちんと牛蒡の味がして、その季節だからこそできた味を、さりげなく。あくまでさりげなく、料理にしていく。秀治は朴訥とした口調で、こう語り添えてくれた。

「素材感を大切にするものをつくりたい。素材っていう部分に触れていくと、もっと、自分たちらしいことが表現できるはず」。知子も頷き、さらにこう言葉を継いだ。

「なんとなく一年後ぐらいに、『もしかしてあれ、おいしかったかも』と思ってもらうぐらい、ひそやかな料理ができたらいいなと思います」

「カモシカ」という名前は、じつは動物のことではないらしい。名前の由来について知子は教えてくれた。

「『醸す』から採りました。『時間がおいしくしてくれる』というテーマで、カモシカなんです」

水が引き寄せた縁

爽やかな風が吹く、蒜山地区。中国地方、岡山・鳥取県境にある火山群の国立公園で、標高一二〇二メートルの上蒜山などからなる高原の斜面には、草原が広がり、酪農が盛んに行われている。そんな蒜山と、杉並とを行き来する「二拠点生活」を、ふたりはいま、送っている。秀治は言う。

「現在は朝ドラの仕事のために行けませんが、通常は二週間、東京で生活し、二週間、岡山に行くという生活サイクルです。料理をする時に、蒜山の湧き水を使いたくて」

自動車に二十リットルのタンクを何本も載せ、約十時間かけて、ふたりは蒜山へとひた走る。知子はこう話す。

「あっちこっち、水が良いと言われる場所に行きました。それぞれおいしい、良い場所だったんですけど、『良いな』と私が思っても、秀治が今ひとつピンとこない。その逆もあった。ふたり同時に『良いな』と思っても、こんどは空き家物件がない」

津々浦々を探し続けるうちに、蒜山の中和村という、現在の場所に出会った。森の中の一軒家で過ごす、ゆったりとした時間。そして、なんとも軟らかくておいしい水。だしをとると、信じられないほどおいしく、煮込みや汁物で、真価をいかんなく発揮してくれる。秀治は笑いながら語る。

「友達の料理人が遊びに来てくれた時、『俺、すごく料理の腕が上がったんじゃないか』って。彼らも引っ越してきちゃった。料理人が村に増えているんです(笑)」

森の中で深呼吸し、ふたりは日々の暮らしを整えていく。自他の環境を見つめ直し、風や季節を感じて、自分が生きているということを見つめ直す。知子は言う。

「都会でストレスの多い生活をするなか、誠実に仕事を頑張る方々に、蒜山の湧き水や食材といった素材の力を届けたい」

二拠点の暮らしを始めてから、蒜山の人たちも、当たり前のように思っている周囲のものが貴重であることに気づく契機になったという。そこで採れた旬の食材は、おいしい水によって丁寧に磨かれ、東京の人たちを驚かせ、癒していく。蒜山、東京、双方に暮らす人たちにメリットを与えている。

沖縄の深みをドラマで表現したい

梅雨晴れの空のもと、「カモシカ」の庭では、紫色の紫陽花の花が咲き乱れていた。じつは、この建物で営んでいるのは四年前からで、すぐ近所の前店から移転してきたのだという。知子は目を細めてこう話す。

「やむを得ず前の物件を退去しなければならなくなった時、常連のお客様が、ご実家を提供してくださったんです」

築五十年の木造家屋で、材木問屋を営む家。決して贅沢な材を使っているわけではないが、松の一枚板や、楓など、一風変わった材木を使っている。元々、坪庭に面して茶室がしつらえられていた。庭には紫陽花のほかに桜の木が植わり、春には美しい花を咲かせている。木のぬくもりがあり、窓から季節を感じ、そよ風が吹き抜ける。都内の住宅街で、これほど静謐な気持ちになれるものなのか。

この絶好の空間で、ふたりがこのところ読みふけっている本があるという。『沖縄の豚と山羊』(おきなわ文庫)。古い琉球の豚料理を紹介する一冊だそうだ。知子は「新鮮な驚きがありました」と話す。

「調理法は、本土とは基本的には全然違うと思ったほうが良いと思います。有名なチャンプルーも、調べてみると、炒め料理ではなく、明らかに『炒め煮』。煮るという工程がこちらには伝わってきていない」

秀治も言葉を継ぐ。

「蒸したり焼いたりしてから、煮る。南のほうの食材って繊維がしっかりしている。そこで炒め煮という方法を取るのでしょう。それだと味が入りやすくなる」

煮る、というひと手間を加えることで、ゴーヤと豆腐と肉の味が、まとまり、途端においしくなっていく。これはふたりにとっては大きな発見だった。発見は今回だけではない。豚の血を使った豚汁をご馳走してもらった際にも、予想に反して澄んだ、清らかな味であることに驚いたという。知子は振り返る。

「本当にご馳走でした。また沖縄の新たな魅力を再発見できました。そういう深みを、ドラマ作品の中で表現できたらと思っています」

ドラマ撮影が終わる秋までは、怒濤の日々を送るふたりだが、それが過ぎたら、また蒜山に水を汲みに行き、呼吸を整えるつもりだそうだ。「カモシカ」では、一つの展示に約三年もの歳月をかけて取り組んでいる。作家と話し合いを重ね、知子は「懐深く、いろんな用途に使えるようにとオファーを出している」というが、作家が「これにしか使えない器」をつくってくる場合もあるという。

「それはそれで受け入れることにしています」(知子)

「また違ったことを教えてもらえたな、って」(秀治)

「逆に、作家さんが言ってきた用途じゃない、こんな使い方も面白いよって提案することも」(知子)

「お互いでなくては出来ない発見が出来ると嬉しい」(秀治)

語り合って、盛り付けて、味わいは無限に広がっていく。

(写真下)自家製レモネードは広島県産レモンと小夏を使用。上品で爽やかな甘さが喉を潤す。

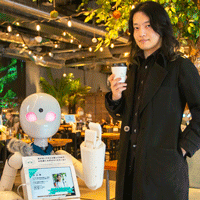

オカズデザイン

代表の吉岡秀治、吉岡知子夫妻を中心に「時間がおいしくしてくれるもの」をテーマに活動する料理とグラフィックデザインのチーム。映像の料理監修・制作や料理指導として、NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」、「半分、青い。」「てっぱん」など。著書に『二菜弁当』(成美堂出版)、『マリネ』(主婦と生活社)、『豚ごはん』(ポプラ社)、小川糸との共著『食堂かたつむりの料理』(ポプラ社)など。最新刊は『オカズデザインの沖縄食堂ごはん』(オレンジページ)。東京都杉並区にて、器料理店「カモシカ」を月に一度のペースでオープン。岡山県の蒜山・中和村にも拠点を持ち、その土地の湧き水や食材を使いながら、さまざまな作家の器の展示と食にまつわる企画を開催。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年8月号掲載〉