源流の人 第23回 ◇ 平尾 剛 (神戸親和女子大学教授、スポーツ教育学者)

数字や勝利至上主義から脱却し楽しめるスポーツを希求していく

アスリートや指導者を支えながら身体と心の声に、耳を傾け続ける

きっかけは哲学者たちの言葉だった。研究者へとシフトチェンジしたラグビー元日本代表は、ノーサイド精神のもと後進を育てていく。

「筋トレへの傾倒は、『しなやかな身のこなし』をむしろ阻害する方向に働く。からだの使い方そのものを大きく変容させてしまうリスクがあるのだが、これが厄介なのである」

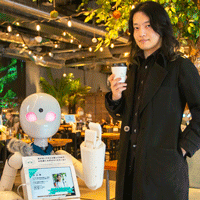

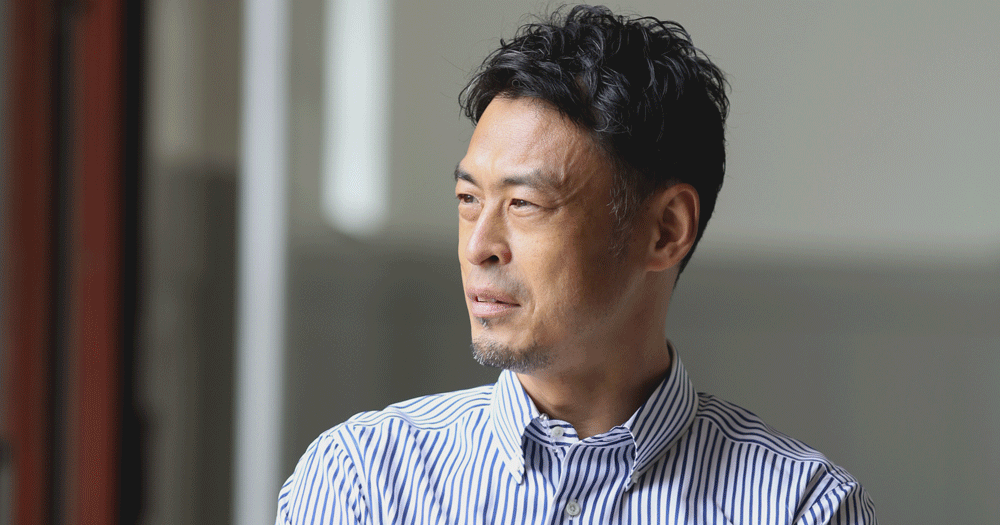

日々、足繁くジムに通う人が読んだら仰天するかもしれない、そんな一冊に出合った。『脱・筋トレ思考』(ミシマ社)。記した人物は、平尾剛。元ラグビーW杯日本代表で、現在は神戸親和女子大教授として教鞭を執る。文字通り、第一線でフィールドを駆け抜けた平尾は、現役引退後、身体と教育に関わる研究を続け、新聞連載やウェブサイト、SNSで精力的に発信を続けている。彼の筆致の根幹において通奏低音として流れているのは、「スポーツ=根性」「勝利至上主義」といった、スポーツに関する従来の固定観念を打ち破るような、しなやかさだ。ときおり、哲学者のように感じさせる文章表現を用い、みずみずしい示唆を読む者に与えてくれる。大学研究室でオンライン取材に応じてくれた平尾は、「脱・筋トレ」の意味についてこう語ってくれた。

「『反・筋トレ』ではないんです。ただ単にトレーニングを何分やりました、何回やりました、食事も睡眠時間もこれだけとりました、っていう、システムに丸投げすることには弊害がありますよ、ということです」

わたしたちの身体は、さまざまな感覚を働かせている。たとえば重いものを持つ時、身体の使い方をちょっと工夫するように、自分で感覚をつかみ、確かめ、効果的な方法で動いている。そんな感覚を、すっかり棚上げし、いたずらに筋肉を痛めつけ、大きくし、いわゆる運動生理学的な手法だけで「筋トレ」を続けることは、自分の身体との対話を放棄することに繋がりかねない、そう彼は主張する。

「たしかに、身体は大きくなります、見た目も綺麗になる。でも、丸投げしてしまうことによる弊害が大きい。思考停止というか、『感覚停止』になりかねない。そういう意味で『脱』。長年、体を鍛えてきて得た知見です」

競技力の向上には、身体の協調性を高めることが不可欠なのに、そのために必要な身体の感受性を衰えさせ、感覚世界からその豊かさを奪い去る。しなやかな身体を手に入れるために必要な考え方が、『脱・筋トレ思考』だ──。平尾は、そのように捉え、主張している。

平尾誠二の哲学を受け継ぎたい

ケガがきっかけで、現役を退いた。

「脳震盪の後遺症で、自分が予定していたよりも早く引退を余儀なくされました。ゆくゆくはラグビー指導者として、高校の教員免許を取って生きていきたい、そんな気持ちを漠然と持っていたんです。三十五歳ぐらいまでは、ダマシダマシできるかな、と。それが、かなり前倒しになった」

大学院で、教育哲学を学ぶうちにのめり込んだ。競技人生を送りながら、これまでモヤモヤと抱いていた思いを、古今の哲学者たちが言葉に詳らかにまとめていた。

「『ああ、こんなふうに考えが整理できるんだ』って思ったのが、(米国の哲学者の)ジョン・デューイを読んだ時でした。それから内田樹さんの本を読み、(フランスの)E.レヴィナスとか、メルロ゠ポンティを知ったのも内田さんの著書からで、これまで漠然と考えていたことが、きちっと論理的に整理されていることに驚いた。特にメルロ゠ポンティは、『なんじゃこの人』って思うぐらい、ハマりました」

モーリス・メルロ゠ポンティ。知覚の主体である身体を、「主体」と「客体」の両面を持つものとして捉え、身体から生み出された知覚を手がかりに、身体と世界を考察した哲学者だ。これまで、チームマネジメントや自己啓発的な書物ばかり読んできた平尾が、覚醒した瞬間だった。

ひたすら「勝つ」ことを目標に走り続けてきた。そんな平尾の考えは、今は百八十度、異なる。「数字に重きを置かない」という考え方にシフトチェンジしている。それには、ある決定的な出来事があったと平尾は振り返る。

「神戸製鋼に所属していたある年の春、筋力測定をしたんです。ベンチプレス、スクワットで、その数値を全部記録する。秋のシーズンに入る一か月前の夏休みまでに、『ベンチプレスはプラス十キロ、スクワットはプラス二十キロ』と、目標値を設定されました。それを達成しない限りレギュラー争いの場には立てないよ、って言われたんです」

もちろん、チームが決めたことだから、達成すべく平尾は奮起し筋力アップに励んだ。でも、疑念が脳裏に浮かぶ。

「ラグビーが上手くなるためにやっているのに、筋肉量で『ふるい』にかけられるの?」

ラグビーの競技力に対し、そのような粗い見方では困る。「なんでやねん」と思いながらも、レギュラーにはなりたい。

「大きな違和感として、いまだに覚えていますね」

チームは当時、連覇を果たした後、しばらく低迷していた。それでも「まだまだ、俺たちがラグビー界を引っ張っていく。勝ってなんぼ」という気概が当然のごとくあったという。強い絆で結ばれた仲間と日々、鍛錬しながらも、勝ちに固執することで次第に練習メニューや戦術が固定化されていった。それが、どこか平尾の心に鬱屈するような何かを蓄積させた。

そんな平尾の背中を押した名将がいる。平尾誠二。十九歳四か月、史上最年少(当時)で日本代表となった後、神戸製鋼に入社。日本代表監督としてラグビー界を牽引した。

「平尾誠二さんは、僕の人生も考えてくれていた。選手としてだけじゃなくて、プライベートも合わせて、きちっと人を見る方だった。僕の性格を見越した上で、仕事の面についてのアドバイスもくれた。ときに言葉がきつかったりすることもありましたが、あたたかな人でした」

師匠・平尾誠二と過ごした日々を振り返って現在、平尾剛は、「彼はラグビーを通じて哲学をしていた」と評す。

「生前、ラグビーの経験をとにかく言葉にして、周囲に伝える。チームマネジメント、チームプレーを哲学として捉え、解釈し、一般の人にわかるように講演などで話をされていた。スポーツで社会を変えようとしてはったんやと思います」

ラグビーだけではなく、社会をスポーツで良くしたい。そのために、あれこれ施策を重ねていく。平尾剛は柔和な笑顔を見せて、こう語ってくれた。

「僕はそれを、知らず知らずのうちに受け継ぎたいと思っているのかな。いつのまにか、背中を追っていたんですね」

声を上げるアスリートへ

平尾剛といえば、「二〇二〇東京オリンピック」の招致当初から、一貫して反対の声を上げ続けた人物として知る読者も多いだろう。エンブレムの模倣、競技場のデザイン問題から始まって、開会式をめぐるゴタゴタなどトラブルが続出したうえ、疫禍による無観客での開催。多額の負担を後世に残し、幕を閉じた。平尾は今、どう振り返っているのだろうか。

「また、スポーツの社会的な価値が下がったなあ、って思います。東京五輪でもっともあらわになったのが、アスリートたちが、社会と繋がっていなかったということだと思うのです」

アスリートたちは、国家や資本とは繋がっている。国のために、スポンサーのために尽力する。ところが、日常生活を行うはずの社会とは繋がっていない。平尾は続ける。

「社会で起きていることに対して、ほとんど言及がなかったんですよね。世界を見渡すといるんですよ。大坂なおみ選手は「Black Lives Matter」(アメリカ発の人種差別抗議運動)について、実際にあれだけの行動に移しているわけじゃないですか。アメリカ女子サッカーのミーガン・ラピノー選手は、自ら性的マイノリティであることを告白し、積極的に声を上げている。社会問題に対し、コミットしている。でも、日本で活動するアスリートは、社会と隔絶された場所で、その競技だけをやり続けてきた」

いずれは誰もが引退する。その後、生活していくのは社会である。何も、抗議活動をしたり、市民運動に参加したりしなくとも、社会で起きている物事に対し、自分なりの意見を持ち、時と場合によってはそれを発することがなければ、本人も生きていく中で疎外感を感じるはずだ、と平尾は思っている。「でもこれは、スポーツの問題っていうよりも、学校教育の問題かなとも思う。高校生同士が例えば電車の中で『この前の首相答弁はどう思う?』みたいな話をしている光景って、想像できないわけです(笑)。でも、多少でも関心を持たないと。ゆくゆくは必ず自分にも降りかかってくる。関わりを持たざるを得ない状況はいずれ来るんですから」

スポーツをもっと楽しいものに

大阪で生まれ育った。小さかった頃から、「わりと、いろんなことに『なんでやねん!』と思う子だった」と平尾は言う。

「ずっと思っていたのは、『なんでスポーツ現場で怒鳴り声が聞こえんねん』。散歩していても、近くの小学校のグラウンドから、おっさんの声が響きわたってくる」

「こらあ、走れえ!」

「そこ! ちゃんと動かんか!」

平尾は憤りを交えて、こう話す。

「何でこんなことが行われてんの、って。何で悲壮感を漂わせて、子どもたちはスポーツせなあかんのん、っていうのはずっと思っていました」

それに関連し、中高の体育の授業が苦手だった、と彼は振り返る。

「体育はできたけど嫌いでした。必ずクラスの中で標的になる運動が苦手な生徒が一人、二人いるじゃないですか。先生すらもからかう、あの雰囲気が嫌で」

先生がやって来るまでは、ビシッと並んでシーンとして待つ。なんで、こんな緊張してやらなあかんねん。同じクラスで学ぶ友達が、大勢の前で恥をかかされているのを見るのが辛かった。

いっぽう本稿を記している筆者は、とにかく体育の授業が嫌いだった。運動神経が鈍く、自分のせいで周囲に迷惑をかけたくなかった。独りで行う水泳やスキー、弓道は得意なのに、団体競技をやらなければならない日は、終始憂鬱だった。「体育嫌い」の子は、一定数いるはずだ。解決策ってないものか。平尾に聞いてみると、こんな答えが返ってきた。

「僕は、先生の意識を変えるべきだと思う。それと学習指導要領もガラッと変えるべきだと思いますね。求められているレベルが高すぎます。例えばバスケットとかサッカーとかのゴール型競技。学習指導要領には、『ボールを持たない時の動きを身につけよう』って書いてある。こんなんね、僕に言わせれば、何年も何年もかかって、ようやく身につくスキルなんです。体育の授業で数回やっただけで身につくわけがない。『ばかにしてんのか』って思いますよ(笑)」

別にすべてのプレーができなくたって、そこにいるメンバーで楽しく過ごすことができれば、それで良いじゃないか。良いパスが繋げた、そんなんで十分じゃないか。

「もっと全員が楽しくできるようなレベルにまで落とすことが大事だと思うんです」

さらに小学校、中学校の頃は、子どもの発育や経験値の差が著しいため、「できないこと」を必要以上に悔やまなくても本来いいはず、とも彼は付言した。

ここ最近、「ブラック部活」の問題が、再び明るみになる事例が続いた。いっぽうで、担当教員の負担があまりに過多であることも、部活をめぐる問題を複雑にしている。平尾は「現場の先生にはフリーハンドを与えて」と持論を語る。

「部活動の指導と授業の準備、生徒指導。負担が多すぎる。現場の先生にはもっと余裕を持って子どもと接する時間をつくらなければと思います。かねてから僕は『指導者の意識を変えるべきだ』って強く主張していますけど、でもその半面、どうしてもエネルギーが注げない、時間的に忙しい教育現場の現状が背景にはある。そこから変えていかないといけない」

その解決策として、外部指導者を招き入れる動きも、各自治体で見られるが、平尾は「慎重にしなければいけない」と釘をさす。

「外部指導者が派遣されれば、先生の負担は軽減されます。ただ、たとえ忙しくても部活動の顧問を務めたい先生もいるから、彼らへの配慮も考慮する必要があります。また勝利至上主義に陥る危険性は、外部に委託してもつきまとう。こうした課題をひとつひとつ慎重に解決しなければならないと思います」

忘れられない部員の言葉

このところ、平尾が懸念を抱いていることがある。それは、スポーツにしろ、音楽部のコンクールにしろ、部活の営みの中で身につくことが確実にあるはずなのに、それがきっちり言語化されていないということだ。「国体に行った」「優勝した」「金賞をとった」、そんな結果だけでしか、言葉として残っていない。それが、もどかしい。

「部活動で得たものって、もっと豊かなはずなんです。それがほとんど言語化されていない。最近では『スポーツのチカラ』なんて言ったりするけど、その内実は空っぽに近い。いまはここに力を入れて研究しています。スポーツは成長期の子どもたちに、こんな影響を及ぼすよ、こういう力が身につくよ、と、言葉にしています」

そう平尾が断言するのには、ある理由がある。

籍を置く大学で、平尾はラグビー部の監督を務めている。強化部ではなく、何と、ほぼ全員が初心者だという。とはいえ、ラグビー以外の競技に打ち込んだ経験のある学生の多い中、六年前に入部届を出した、ある部員は、まったくのスポーツ初心者だったという。平尾は振り返る。

「(彼女の)動機は、『小学校の先生になりたいから』。運動経験もなく、これまでまったくスポーツしていない、将来そういう先生になるのは嫌だから、大学四年間で何かスポーツをしておこうと考えたんですね。そうしてラグビー部の門を叩いてくれたんです」

彼女は諦めなかった。ボールの持ち方、走り方と、基礎の基礎から教えなければならなかったが、一つひとつできるようになると、笑顔を見せた。そうして四年間、仲間と共に彼女はラグビーを続けた。最後に彼女が言った言葉が、平尾は忘れられない。

「『運動を、考えながらやるということは、これまで経験したことがありませんでした。それが楽しかった。チームメイトも、うまくできないでいる私を見守り、励ましながら成長を待ってくれました。この経験が、四年間やってきて良かったと思うところです』って」

新しく動きを身につける。

できないことができるようになる。

まるで子どもが一生懸命、文字を覚えていくように。

「『あ』とか『め』とかの曲線をうまく引けただけでも、子どもはよろこぶんですよね。できないことができるようになるって、大人になってもうれしいことじゃないですか。そういう機会が得られるのがスポーツの本質だと思うんですよね」

自己肯定感に繋がり、また新たな動きを身につけようとする積極性も生まれていく。

「きょうの、あのパス、うまくなかった?」

神戸北郊のキャンパスでは部員同士、お互いの動きを観察し合って讃えながら、朗らかな雰囲気を自分たちで築き上げている。楽しいから、皆、部活を辞めようとは思わない。

「こんなふうに、部活動って変わっていってもいいはずだと思います」。平尾は笑みを浮かべながら、こう語った。スポーツ初心者だった部員は現在、小学校教員となった。

ノーサイド精神

新型コロナ・パンデミックで、すっかり大昔の記憶になってしまったが、思い起こせば二〇一九年、ラグビーW杯が日本で開催され、ラグビー人気が爆発した。競技の素晴らしさを伝える立場である平尾は、意外にも元々はラグビー部志望でなかったという。そのあたりの経緯は著書『近くて遠いこの身体』(ミシマ社)に詳しい。いささか抽象的な質問だが、彼が、ラグビーを通じて得た大切なものとは何かを聞いた。

「『なんでラグビー選んだんやろう』って、今でも考えるんですよね。ラグビーの良さを一つ挙げるとすれば、コンタクトスポーツっていうことだと思います。肌と肌をぶつける。しかも殴り合いじゃなくて、ルールの中で。モールっていう、味方同士が体を寄せて一つの塊になって押すプレーがあるんですけど、夏場なんかはお互いの汗は混じるし、知らない間に多分、唾とかも飛んでいる(笑)。決して衛生的ではないけれど、それでも肌と肌を合わせていると、お互いのことがわかりあえるんですよね」

当たってみると意外と硬い。あるいは、柔らかい。そんな物理的感覚を覚えると、味方に対しても、あるいは対戦相手に対しても、自然と思いやる心が培われ、コミュニケーション能力がつく。「ラグビーの豊かさは、そういうところです」。平尾はそう評した。それから、と彼は力を込め、言葉を継いだ。

「やはりノーサイド精神(ノーサイド=試合終了を指す言葉)ですね。試合が終わったら勝ち負けを引きずるな、という考え方です。これが身につくと、対戦相手にも親近感が湧きます。いざ勝負になったら勝つために必死になるし、その時は相手憎しって思うけれど、勝負は一時のもので、終わってしまえば同じ試合を共に戦った仲間になる。一見矛盾するような心持ち。でもこれがとても清々しい」

負けたら、痩せ我慢。

勝っても嬉しい気持ちを抑えて、相手を讃える。

それが、平尾がラグビーを通じて学んだ最も大切なことだと思っているという。試合だけではなく、人生の捉え方、仕事術にも通じるところがあるかもしれない。

いっぽう、ラグビー協会に対し、彼は「内輪で物事を決める体質を改め、意識を変えてほしい」と注文をつけた。

「現役選手の努力を無駄にしないでほしい」

ラグビーに限らず、部活動の先生も含めて、スポーツ指導者を集めた定期的な相談会を開く。それが平尾が現在描く夢だ。

「指導者の横の繋がりを作りたい。特に部活動では先生業と部活動の指導者の二足のわらじで、一人で悩む方が多い。三か月に一度でも良いですから、気軽に集まって現場の問題を持ち寄って、みんなで考えましょう、という場を作りたい」

大学研究者の立場として、コーチングの考え方、スポーツ運動学をレクチャーしつつ、現場の先生からの疑問や困りごとを聞き、解決法を考えていく。そんな、指導者の拠り所があれば。平尾は言う。

「自チームの勝利にこだわれば、練習メニューとか指導方法とかのノウハウは隠したくなります。相手を利することになる情報は秘めておくのが得策ですよね。でも、『そういうチマチマした囲い込みはやめません?』って思うんです。プロスポーツならいいんですけど、部活動など若年層のスポーツでそれをしたら、子どもの成長機会が偏ってしまいます。同じ競技で、どうしても抵抗があるのなら、異なる競技の指導者同士が集まればいい。各指導者が囲い込んでしまう現状を変えるための第一歩として企画できればいいかなあ、なんて思っています」

競技の枠を超えたスポーツ指導者という枠組みの場であれば、取り組む競技は違っても、共通する悩みは多々あるはず。共有する意義があるはずだ。

指導にあたる先生らの心身を、平尾はやはり懸念する。

「先生をもっとフリーにしましょう。それが子どもたちにとっても幸せなことだし、ご本人にとっても幸せなこと」

「刺激体質」を踏まえたセカンドキャリア支援を

もうすぐ四歳になる娘と遊ぶ時が、平尾にとってかけがえのない日常だ。

「この前、公園に連れていった時、一通り遊具で遊んだあとに、木の根っこが表出している公園の端の方をさして、『あそこ、歩いてみようか』と誘ったんです。起伏のある不整地を慎重に歩く様子が、かわいくてかわいくて(笑)。怖い時は僕の手を握ろうとするんだけど、僕から握りにいくと『ひとりでできる』と突っぱねる。体の傾きが許容範囲を超えた時に怖さを感じている様子で、どうやらその怖さの程度を確認しながら歩いている。でも楽しそうなんです。だんだんできることが増えていくそのプロセスを、娘は余すところなく見せてくれます。父親としてもそうですけど、身体論の研究者としても楽しんでいます。先日は、これまで恐る恐る降りていた階段をいつの間にか『一つ飛ばし』で軽快に降りていたことに驚きました。『なんかできそうだな、やってみよう』と思い至ったのは、いつなんやろうって」

師匠に支えられてフィールドを駆け抜け、いまは教壇に立って後進を育て、指導にあたる者たちを思いやる。そして平尾が目を向けるのは、アスリートのセカンドキャリアだ。彼らの多くは、中学、高校、大学と、そのスポーツだけに心血を注いで生きてきた。スポーツの論理が身に染みつくと、勝ったら称賛され、負けたらガッカリされるという、短期的な「周囲の評価ありき」の思考に陥りがちだ。彼は言う。

「僕は『刺激体質』って呼んでいるんですけど、簡単に言うなら、ちやほやされることへの慣れです。普段の生活では、他人に褒めらたり励まされたり、あるいはガッカリされることって少ないですよね。スポーツをしていた時のように、わかりやすいリアクションは得られません。それを不安に感じ、ついリアクション(刺激)を求めてしまう心の傾向が『刺激体質』です。今、行っていることに長い時間をかけて自分なりに意義を見出していく、そのなかで、賞賛や激励や落胆などのリアクションが時々得られるのが日常生活というか、『生きる』ってことですよね。この『刺激体質』を踏まえた上でのセカンドキャリア支援が、必要だと思います」

若い頃に脚光を浴びすぎてしまうのが、アスリート。でも、引退後も生きていかなければならない。その時間は、限りなく長い。

「人生のピークが過去にある、って、ほんまに苦しい。僕の場合、(ラグビーW杯のように)七万人の観客から喝采と罵声を浴びる刺激的な瞬間は、もう二度と経験できません。そんなこと、頭ではよくわかっている。でも、経験してしまっている以上、その時感じたよろこびは拭い難く身体的な記憶として残っているんですよ。そういう部分をうまく物語として自分の中に落とし込むにはどうすればいいか。僕は考え続けています」

ピーク後の人生を生きる息苦しさは、アスリートにしかわからない。「スポーツって罪だなと思うし、しんどい営みだと思います」。そう笑って評しながらも、平尾は人間の身体の可能性を信じ続けている。スポーツと教育の接点を探り、その未来を照らしていく。

研究室にはバランスボードも。軽やかな身のこなしで乗る

平尾 剛(ひらお・つよし)

1975年、大阪府生まれ。神戸親和女子大学教育学部スポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都を経て、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年、第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なるケガがきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論。著書に『近くて遠いこの身体』(ミシマ社)、『ぼくらの身体修行論』(内田樹との共著、朝日文庫)、『脱・筋トレ思考』(ミシマ社)。

(インタビュー/加賀直樹 取材中写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年7月号掲載〉