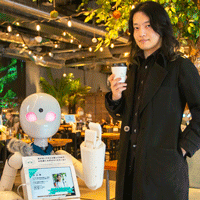

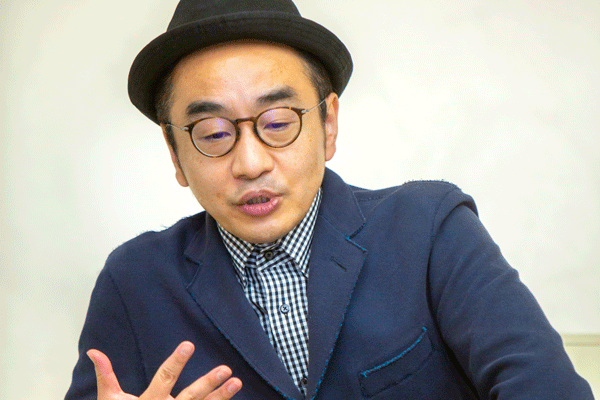

源流の人 第22回 ◇ プチ鹿島 (時事芸人、コラムニスト)

新聞各紙を凝視し、俯瞰して世の中の有形無形を一刀両断

「将来世代に恥じないように」忖度なしに世に放つ

喋って、書いて、読み解いて。ネタとして時事問題を楽しむ発信者は、笑いに変えて核心を突く。

毎朝、十四紙もの新聞を細かくチェックする。各紙を俯瞰しながら、ニュースの取り扱われ方の「クセ」を見つける。そして、世の中の有形無形を見つめ直し、矛盾を見抜き、キレッキレのコラムで世に放つ。プチ鹿島は現在、「時事芸人」の肩書を名乗り、テレビやラジオ、出版の世界で活躍している。連載は月十七本、鹿島の放つ言葉の束に、筆者を含む世間の人たちは皿が割れるほど膝を打ち、この国の澱の醜さに改めて驚き、不条理に腹を立てる。

新聞を読むのが好きだった

「そこまで上等なものじゃないです。もう本当に、根っからの野次馬。『野次馬精神』っていう、ただそれだけのことなんです。もっと言うと、自分は本当に下世話な人間だと思っているんで」

彼は自身のスタンスについて、次のように説明してくれた。

たとえば、クラス内で噂が立った時。一人に聞いて納得するのではなく、いろんな人に聞いて回りたい。その意見と反対の情報を持つ人にも聞きたい。誰が何を言っているのか。その人のバックグラウンドは何か。全部知ったうえで、じゃあ、自分は最終的にどう思うのか。そんなことを日々、ただ実践しているだけなのだ、と。

もともと、新聞を読むのが好きだった。週刊誌や夕刊紙が大好物で、読んでいるうちに、各紙は一般紙、とりわけ朝日新聞をネタの対象にし続けていることに彼は気づいた。鼻についたエリート臭、誤報、社内ゴシップ──。これでもかと書きなぐられた記事を読みながら、ある日、彼はこう思った。

「だったら、原本にあたろう。元ネタを知っておこう」

そして、朝日新聞を彼は購読し始めた。それだけでなく、一般紙を次々と契約していった。朝日の論調、朝日とは真逆の論調。同じニュースでも、ここまで見方が違うのか。それが鹿島にとっては「なんか面白くなってきた」という。

いっぽうで、社説に目を向けてみて、彼は嘆息した。相変わらず、なんて難しいことを言っているのか。何でこうも偉そうなのか。こんな調子では挫折する読者も多いはずだ。

「学生時代、授業で『社説を読め』『一面コラムを読め』と言われても、よくわかんなかったんです。で、思ったんですよ。『各紙を思い切って擬人化してしまえば良いじゃないか』」

朝日新聞は「高い背広を着たプライド高めのおじさん」。

産経新聞は「いつも小言を言っている和服のおじさん」。

毎日新聞は「書生肌のおじさん」。

東京新聞は「問題意識が高い下町のおじさん」。

読売新聞は「ずばり『ナベツネ』」──。

(『芸人式新聞の読み方』幻冬舎刊より抜粋)

社説は、大御所の師匠が講釈を垂れているもの。そう割り切って考えて読めば、むしろ楽しみになってくる。やれやれ、またおじさんが何か言っているや。こんな視点を持って発言をしていくと、支持がたちまち広まっていった。鹿島は少しだけ当惑しながら、こう語ってくれた。

「ただ、これはあくまで個人の楽しみでした。まさか他人から面白いと思われるとは思っていなかったんです」

「シェフのお任せ」式で情報を得る

実際問題として毎朝、十四紙もの新聞が鹿島の自宅に届くのだろうか──。そう聞いてみると、彼は首を横に振った。十四媒体のうち九社はデジタル契約をしているという。ただ、彼が気をつけているのは、新聞「紙」と同じく「紙面ビューアー」を開いて必ず読むようにしているということだ。鹿島は力説する。

「極めて大事ですね。そこは本当にこだわっています。ネットニュースだけでは、ニュースの軽重がわからない。『これを一面に持ってきました』という価値判断を見ることができる」

同じニュースでも、各社一面トップの場合があれば、社によって掲載面にバラつきのある場合もある。この媒体にとってどれが重要だと思うかという意志が伝わってくる。見出しの大きさも同様だ。ドス黒く大きな見出しの記事は、重大なニュースだ。軽重を知ることができる。もう一つメリットがある。紙面を読むうち、隣にある興味のない記事がふと目に入ってきて、意外な情報を得ることもある。ウェブニュースのように、箇条書きの記事見出しをクリックする方法を、鹿島はとっていない。

「並列で、どんどん新着記事を追わざるを得なくなってしまう。それは避けたい」

最たるものが、現在のウクライナ情勢だ。刻一刻と記事は更新され、これほど情報発信が多いと追いつけなくなる。そんな時、彼が実践しているのは、朝刊・夕刊の一日二回のチェックに機会を絞るルールだという。鹿島は言う。

「情報が溢れている時はこのほうが有効です。アメリカ大統領選の時も同様でした」

外国の報道機関の記事もネットには溢れているが、その媒体がどのような性格を持っているのか、予備知識が鹿島にはない。それはいったん置いておいて、なじみ深い朝日、読売の朝刊がどう伝えてくれるかを見る。彼はこう話す。

「『シェフのお任せ』じゃないですけど、そこにいったん任せてみて、情報を得る。このほうがラクなんです」

ネットニュースは情報の滝行だ。強いインパクトを放つ言葉の数々にぶち当たるうちに、思わぬ落とし穴にはまることがある。鹿島は、ある事象を振り返る。

「たとえばわかりやすい例で言うと、一昨年、大阪府の吉村洋文知事が、『(新型コロナウイルスに)「ポビドンヨード」入りのうがい薬が効く』と受け取れるような未確認情報を臨時記者会見を開いて発表しましたよね。ネット上では会見中継が流れ、その日のうちに売り切れのお店も続出しました」

当時、鹿島は首をかしげながらニュースを見ていた。実際、これはどうなのかな。自分は専門家ではないし、今から医療関連の情報を調べ始めても、きりがない。それならば、ちょっと待ってみよう。翌日の各紙朝刊でどう報じられるのか、眺めてみよう。すると面白いことに彼は気付いたという。

「SNSであれだけバズったのに、朝刊各紙ではせいぜいベタ(一段見出しの小さな記事)の扱いだけ。そもそも、扱っていない新聞まであった。掲載している社も、専門家の注釈が併記されていました。要するに、ニュースバリューとしては現時点ではそんなに高くない、というのがわかったわけです」

本当なら、自分で全部調べて現場に行って、裏付けを取るのが一番良いけれど、それは無理だ。だったら「情報のプロ」に調べてもらえば良い。国会議員が、僕らの代わりに議論してくれるから、代議士と呼ばれるように、新聞記者は僕らの代わりに現場に行って調べて記事にしてくれる。プロを利用しない手はない。「マスゴミ」という一言で片付けてしまう人は、その意識が欠けていて、勿体ないと彼は感じている。

「論調が違えども、基本的な訓練を受け、新聞社の看板を背負っている。その姿を見ると、まだ利用しがいがあると思う。……別に、『新聞しか信じない』とかではないですよ」

もうパロディにならない世の中

最近、鹿島が驚き呆れたニュースがある。

朝日新聞の編集委員を務める記者が、元首相の安倍晋三の「顧問」を名乗り、他社の媒体のゲラ(公開前の誌面)を見せてくれと頼んだうえ、「ゴーサインは私が決める」などと迫った事案だ。報道倫理に反し極めて不適切とされ、退職を目前に控えた記者に一か月の停職処分が下された。鹿島は言う。

「この問題にはびっくりしましたね。ところが他社のマスコミの人は、むしろ息をひそめて見守っているのでしょうか。不思議なことに、どこもあまり大きくネタにしていない。『これは書かなくちゃいけないことだ』と思って、ある種、使命感をもってコラムに書きました」

モリカケ、サクラ、何とかマスク。パンデミックのドサクサにまぎれ、甚大な事案が風に呑まれようとしている。

「世の中自体が下世話というか、コントみたいになってきた。それを報じるだけで、もうネタになっちゃう。そうすると、パロディにはならないんですよね。ここ数年、ネタ自体がギョッとするようなことが多すぎる」

かつてだったら、一つだけでも政権が吹っ飛ぶような話を、ろくに説明もせず、訂正も謝罪もせずに、のうのうと済ませようとする。

「何だかよくわかんない閣議決定も、一所懸命やっていましたよね。公文書も残さない。たとえば『アベノマスク』は、僕は明らかな失政だと思うんですけど、失政とは言わせない、みたいな。余ったマスクを求める人々が多かった、でも、八千万枚で送料だけでも五億円かかる。……って、僕、明らかに、やっていることがおかしいと思う。ゴールポストが動かされている感じがする。あれを検証できない、反省できないのであれば、他のコロナ対応ってもっとややこしいから、検証をウヤムヤにされちゃうなっていう恐れはある」

いつしか、権力者の「顧問」を名乗るような記者が紛れ込んでしまった一般紙に取って代わり、鹿島は権力の監視、問題追及の筆圧を弱めない。それにしても、鹿島をそこまで燃え滾らせる源流とはいったい何なのか。そう問うと、彼は真っ直ぐな視線でこう語った。

「何で、そんなことを僕ごときが言うのか。……それは、未来の日本人に迷惑をかけると思うからです。将来、例えばまた再びパンデミックが起こった時、『あの二〇二〇年から二二年にかけての当時、どういう対応をしていたのか』って振り返る人がいるとします。当然、過去に答えがあるから、探してみると思うんですね。その時、あのマスクを配って、最終的には『良かった、良かった』って配った本人や取り巻きが言っている。『え、そうなの?』。また余計な布マスクを配ろうか、みたいなことに将来なってしまうかもしれない。それでは、子孫や未来の人たちに迷惑をかけます」

鹿島は不思議に思う。

何で、こうも謝らないの?

何で、議論プロセスを残さないの?

何で、「駄目なものは駄目」って反省しないの?

そして、少しでも批判をすると、すぐに「政権批判!」と捉えて突っかかってくる人がいる。鹿島は、子ども世代のために発言を続けているだけなのに。

「僕、小学生の娘がいますけど、僕と同じぐらいの年齢になった時、『あの時代の人たちは何の参考にもならない』って言われたら、恥ずかしいじゃないですか」

高田文夫に憧れて

長野県千曲市で生まれ育った。人生の道筋を照らしたのは、放送作家・高田文夫の存在だったと鹿島は断言する。

「高田先生は僕が十代の頃、ビートたけしさんのラジオ『オールナイトニッポン』で構成作家を務めていて、存じ上げたんです。たけしさんの相手として、合いの手を入れておられた。たけしさんが気持ちよく喋っている。それを先生はすごく面白がって受け止めている。たけしさんの全部を受け止める度量がないと駄目じゃないですか。『すげえな』って」

例えば落語の高座で、噺家が本題に入る前に時事ネタを盛り込むように、ラジオでも最新の話題を取り上げてくれると、鹿島少年は嬉しくてたまらなかった。これがもしかすると、現在に繋がっているのかもしれない。彼は言う。

「人によっては、『芸人が政治のことなんて』とか、『社会派とか堅苦しい』なんて言います。でも、僕はそうじゃなくて、楽しくて嬉しくてやっている。昨日今日起きたことを、わいわい話す。総理大臣がどうしたとか、有名な政治家が何をやったとか、共通項としてネタにすれば面白いじゃないですか。『昨日のアレ、見た?』っていうのと同じなんです。それは今でも変わりません」

憧れの高田文夫に続こうと、彼の母校である日本大学藝術学部に進もうとしたが、その前に大阪芸術大学の放送学科に入学が決まった。学生生活を送りながら、将来の道を考えあぐねていたという。鹿島は当時を振り返る。

「出方(出演者)になるのか、それとも作家になるのか。いずれにしても、お笑いの世界に入りたい。それは思い続けていました」

大学を卒業後、「やっぱり憧れの高田先生のラジオが聴きたくて」、鹿島は上京した。現在だったら、お笑いや放送作家の専門学校がたくさん東京には存在する。当時もないことはなかったが、「モラトリアム期間をグズグズと過ごしていました」。いくつかのお笑いコンビの結成・解散を経て、二〇〇三年、お笑いコンビ「俺のバカ」を結成。相方はいわゆる「馬鹿キャラ」で、鹿島はその調教師としてツッコミを入れていた。二人を育てた先輩芸人は、「松本ハウス」。ツッコミの松本キック、ボケのハウス加賀谷によるコンビで、一九九〇年代にテレビの寵児となっていた。鹿島は言う。

「今も尊敬しています。僕が入った時、松本キックさんも、ハウス加賀谷さんも、めちゃくちゃ切れ味があった。プライベートでも死ぬほど面白いし、どんなことも知っている。二人ともですよ。『お笑いのプロってこんなに凄いんだ!』って最初に感動できたことは僕にとって貴重な経験でした。ずっと、一番間近で見ていました」

松本キックは、鹿島の面倒を何かと見てくれた。ネタづくりを丹念に教えてくれた。お互い、「特大ボケ」の相方を持つツッコミ同士のよしみがあったのかもしれない。その後、ハウス加賀谷が統合失調症を発症し、コンビとしての活動がいったん休止になる(現在は再開)。

「松本さんを始めいろんな方から、『お前ら、たぶんテレビ向きなんじゃないか?』って。それで思い切ってフリーになりました」

それが二〇〇六年のことだ。舞台志向の強い事務所を辞め、フリーランスのコンビ芸人として一年目、単独ライブが開催できるほど人気が高まっていたある日、相方が鹿島にこう告げた。

「パイロットになりたいから辞めたい」

鹿島は笑って当時を振り返る。

「『アメリカに行って免許を取ります。お笑い活動をやっていると資金が貯まらないから、集中的に金を稼ぎたいんで辞めさせてください』って、あいつ、笑顔で言うんです」

せっかく上昇気流に乗った「俺のバカ」は、相方の壮大な夢のために解散。この時の鹿島は、三十七歳だった。

ようやく新しい武器ができた

くすぶりかけた日々が、動き出した瞬間がある。

鹿島の友人で芸人・俳優のマキタスポーツ、芸人・学者のサンキュータツオ。彼らも鹿島と同様、まだ「食える状態」ではなかった。そんな三人が二〇〇八年、その頃からにわかに普及し始めた「ポッドキャスト」で番組を自主制作し始めた。番組名は「東京ポッド許可局」。番組のキャッチフレーズは、「屁理屈をエンタテインメントに!」。鹿島は振り返る。

「いわゆる芸人らしいトークじゃなくて、じっくり語り合うのが僕らは好きだったんですよ。仕事がないんだったら、自分たちで録音して、ラジオ番組っていうテイで流そうよって自然発生的になったんですよね」

コアなリスナーがさっそく反応を示し、これが大きな転機となった。今でこそ、芸人が自らの仕事を「自分語り」したり、評論したりする番組は増えているが、その先駆け的存在だった。鹿島は若干、謙遜しながらこう話す。

「別に、お笑いを分析してやろう、とか、そんなスタンスではありません。ただ、あくまでこの時も『昨日のアレ、どう思った?』。そんな感じで話していたら、それが今の言葉で言えばバズったんですね。それこそサーバーが落ちるぐらいに」

二〇一一年、東京・日比谷公会堂でイベントを開くと、二千人の観客席が満員となった。登録者は三十万人に。TBSラジオから声が掛かり、現在は、同局を代表する人気番組に成長した。鹿島は笑顔を見せてこう語る。

「自分たちにとって、ようやく新しい武器ができた瞬間だったのかもしれないです」

彼曰く、「何も準備せず、手ぶらで行って、手ぶらで帰ってくる」スタイルは、現在も続いている。この番組には、ある設定がある。それは「許可局の局員の、休憩時間」。つまり裏のキャラ、素の顔で、芸人らしくせずにボソボソ話したってかまわない。だって今は休憩時間だから。この脱力感が、リスナーをまた増やし、三人はそれぞれの分野でブレイクを果たしていく。

新たな転機が、また訪れた。

同局の長寿帯番組だった「荒川強啓 デイ・キャッチ!」(一九九五~二〇一九年)から、「ニュースプレゼンター」として抜擢の声が掛かった時には、それまでどこかフワフワと生きてきた鹿島の背筋が伸びたという。

「東京に出てきた時、特に印象的だったのが、町の八百屋さんやお肉屋さんが仕事しながら、強啓さんのラジオを流している光景でした。お客さんと会話しながら、強啓さんの声が聞こえている。僕にとってはそれが東京のラジオの原風景です。忘れられません」

生活の一部としてラジオが根付いている。そんな人々たちの支えがある。そのことを鹿島は忘れないで生きようと心に決めている。

コンビ「俺のバカ」から時は流れ、気が付けば、自分の趣味だった「新聞読み比べ」から「時事芸人」になった。書くことも、ラジオで喋ることも全部同じだと彼は語る。

「ネタを書かなくちゃ、というコンビ当時のプレッシャーとはまた別で、今も好きなことを好きにほじくるだけでネタになる。やっと芸人っぽくなってきたとも言えるのかもしれないです」

コロナがもう少し落ち着いたら、漫談ライブの舞台に改めて立ちたい。時事問題を、自分ならではの切り口で、笑いに変えていきたい。

地方メディアの力

鹿島が、ラジオ帯番組の火曜日MCを務めている山梨放送で、彼はスタッフと共に今、実験的な取り組みを始めている。その番組は「プチ鹿島のラジオ19XX」で、一九八〇~九〇年代を中心に当時の事象をプレイバックし、流行歌を流しながら政治、社会、芸能などを振り返っている。同局だけでなく、番組を全国各地のラジオ局に放送権を売っている点が目新しく、現在、順調にネット局を増やしているという。

「スタッフの熱意から始めた番組です。(支持が拡がりつつあり)第一関門はクリアしたかな。全国から感想が届いています。山梨県内に限った番組内容ではありません。こんなふうに、(キー局でないメディアが)全国にどんどん発信して良いと思います」

東京と甲府とを往復しながら、鹿島がこのところ読む本の著者には、ある特徴がある。

たとえば神戸新聞記者を経て現在はフリーライター・松本創の『地方メディアの逆襲』(ちくま新書)。

あるいは、朝日新聞記者・三浦英之と沖縄タイムス記者・阿部岳の共著『フェンスとバリケード 福島と沖縄 抵抗するジャーナリズムの現場から』(朝日新聞出版)。

そして、大阪・毎日放送のディレクター・斉加尚代による『教育と愛国 誰が教室を窒息させるのか』(岩波書店)や、信濃毎日新聞社の連載をまとめた『五色のメビウス──「外国人」と ともにはたらき ともにいきる』(明石書店)。いずれも、東京以外のメディアに身を置く(置いた)人物が記した本だ。鹿島はこう締めくくってくれた。

「物事を伝えるという意味で、僕は(彼らが)記者として当然のことをやっていると思うんです。物事に近づいていって、『これを書かなくては、記者じゃないだろう』と思って、書く。そんな本が、最近面白いです」

ジャーナル(記録)を次世代へと残すから、ジャーナリスト。この国で起こっているおかしなことを、つぶさに記して、何が悪い?

コラム執筆用に鹿島が iPad 内につくった膨大なフォルダには、切り抜き記事のデータが今朝もまた蓄積されていく。

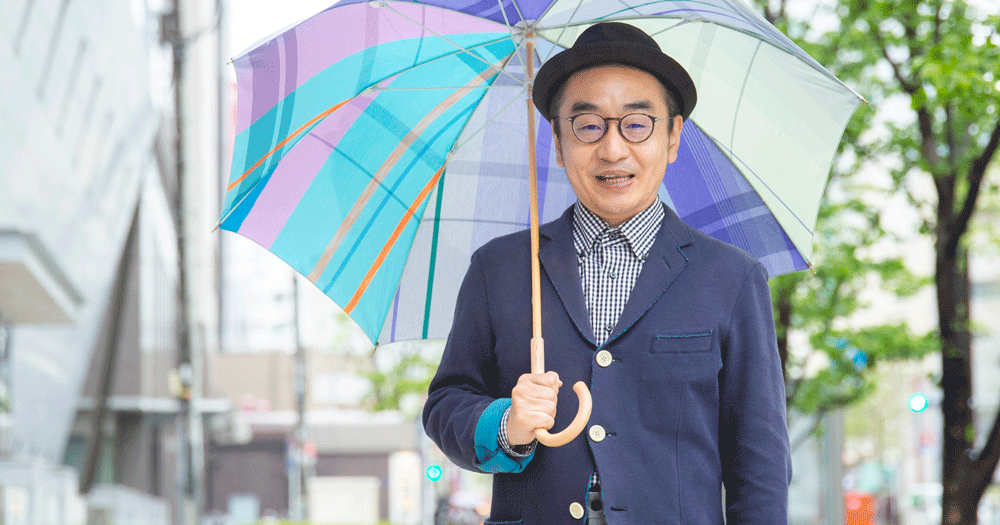

プチ鹿島(ぷち・かしま)

1970年、長野県千曲市生まれ。大阪芸術大学放送学科卒業。「時事芸人」として各メディアで活動中。新聞14紙を購読しての読み比べが趣味。2019年に「ニュース時事能力検定」1級に合格。2021年より「朝日新聞デジタル」コメントプラスのコメンテーターを務める。コラム連載は月間17本で「読売中高生新聞」など10代向けも多数。「KAMINOGE」は第二号から連載。TBSラジオ「東京ポッド許可局」、YBSラジオ「キックス」火曜パーソナリティ、「プチ鹿島のラジオ19XX」に出演中。著書に『芸人式新聞の読み方』(幻冬舎)、『お笑い公文書2022 こんな日本に誰がした!』(文藝春秋)、『プロレス社会学のススメ コロナ時代を読み解くヒント』(斎藤文彦との共著、ホーム社)など。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年6月号掲載〉