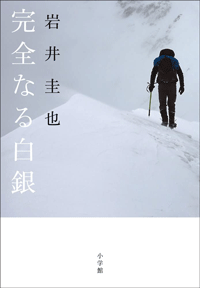

岩井圭也『完全なる白銀』

なぜ登るのか

数学をモチーフにした青春群像劇『永遠についての証明』で第九回(二〇一八年度)野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビューした岩井圭也が、山岳小説にして骨太なミステリー『完全なる白銀』を完成させた。一一作目となる本作を、作家は「第二のデビュー作」と位置付けていた。

山岳描写と心情描写のバランスを逆転させる

岩井圭也といえば、一作ごとにジャンルを変えることで知られている。その豹変ぶりに慣れているという読者も、山岳小説に挑戦したと聞けば驚かざるを得ないだろう。同ジャンルは文芸の一分野として古今、数多の名作が生まれてきたが、その難易度の高さから、執筆する人はごく少ない。

「母親と妻が登山経験者なんです。私自身は一度もちゃんとした山登りをしたことはないんですが、自分の身近にいる女性二人のおかげで、以前から山への親しみは感じていました。夢枕獏さんの『神々の山嶺』や笹本稜平さんの山岳小説、ノンフィクションでは沢木耕太郎さんの『凍』など、山岳ものの本もこれまでいろいろ読んできたんです。ただ、数々の名作を知っているからこそ、このジャンルで自分が何か新しいことをやるのは難しい。そう思っていたところで出合ったのが、『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』(河野啓)という本でした」

第一八回(二〇二〇年度)開高健ノンフィクション賞を受賞した同書は、七大陸最高峰単独無酸素登頂を掲げメディアの寵児としてもてはやされながら、二〇一八年に無謀なアタックで滑落死を遂げた登山家・栗城史多の実像に迫る。

「この本は登山家について書かれたものでありながら登山シーンは限定的で、その代わりに〝栗城さんは何者だったのか?〟という謎を巡る文章で埋め尽くされていました。そうか、こういう書き方もあるんだ、とインスピレーションをもらったんです。これまでの山岳小説は登山シーンや山岳アクションがメインで、なぜ登るのかという動機や、登る中で何を考えているのかといった心情描写はサブの要素とされがちでした。そのバランスを、逆転させる。そこにミステリー的な仕掛けを入れれば、自分なりの山岳小説ができるんじゃないかと思ったんです」

主人公を登山家ではなくカメラマンにした理由

二〇二三年一月、三五歳のフリーカメラマン・藤谷緑里がアラスカに辿り着く場面から物語は始まる。彼女の目的地は標高六一九〇メートル、北米最高峰のデナリだ。

「デナリは夏と冬ではガラッと風貌が変わり、冬季デナリは登山家にとって最難関の山だという知識はうっすらありました。いろいろと調べていくと、冬季デナリに初登頂した登山隊には西前四郎さんという方がいらっしゃり、単独初登頂を果たしたのは冒険家の植村直己さんで、彼は下山時に亡くなっている。写真家の星野道夫さんとデナリ国立公園との関わりもよく知られていると思いますし、デナリは意外なほど日本と縁が深い。そして、冬季デナリの単独初登頂に成功した女性はまだいません。もしもいたとしたら……という発想が、物語の出発点になりました」

緑里とアタックをともにする年下のパートナーは、普段はデナリ国立公園のレンジャーとして働くシーラだ。実は、シーラの幼馴染であり緑里の親友でもあるリタ・ウルラクこそが、七年前に冬季デナリ単独登頂を果たした初の女性だ。が、無線で登頂を報告した直後に行方不明となり、その成果に疑いの目が向けられていた。リタが頂上から見た最後の景色という「完全なる白銀」を撮影し、彼女の冬季デナリ単独登頂を今回の登山で証明する。緑里の目的が明示されたところで第一章は終わる。胸躍る幕開けだ。

「登山家ではない人が山頂を目指すという設定にすることで、〝なぜ登るのか?〟という動機を際立たせることができると思いました。主人公の職業を何にするかは悩んだのですが、山にまつわる取材を進めていくなかで、富士山の撮影などをしている写真家の山内悠さんにお話を伺ったんです。山内さんから〝写真はこちらの意図していないものが写り込んだり、思っていたものと全く違うできあがりになっていたりする〟というお話を聞いた時、これから書こうとしている物語にぴったりだと感じました。この主人公がしていることは山登りでありつつ、死んだ人の影を追い、その影を捕らえようとする営みでもあるんです」

かつて「史上最高の女性登山家」という称号をほしいままにしていたリタは、自分が有名になることで、地球温暖化の影響で消えてなくなりつつある故郷のサウニケに世間の注目が集まると考え、行動していた。彼女が誇ってきた単独登頂は虚構であり、メディアの関心を集めるための売名行為だったのではないか……。シーラはリタのことをまっすぐ信じているが、緑里は疑念を抱き始めた。その疑念は、写真に由来する。

「主人公をカメラマンにすると決めてから、ある写真にまつわるエピソードと出合いました。二〇一〇年にある登山家が『女性初のヒマラヤ8000m峰14座制覇』を成し遂げたものの、その中のある山の山頂で撮ったという写真に不自然な点があったことから登頂成功ではなかったという疑惑が報じられ、正式な認定が取り下げられてしまったんです。その女性登山家の行為はわざとだったのか、わざとではなかったのか。わざとではなかったとしたら、何が起きたのか。ふと思いついた仮説を、この物語のシチュエーションに当てはめていきました」

デビュー作の物語構造に五年ぶんの実感を込めて

現在時制の章では緑里とシーラによる冬季デナリへのアタックとともに、リタの業績にまつわる真贋鑑定のサスペンスが進展していく。その合間合間に、三人が出会った二〇〇八年から始まり数年単位で時を刻む、過去時制の章が現れる。現在と過去のカットバック構成の採用は、デビュー作以来だ。

「山登りのシーンが連続することで文章が平坦になってしまうのを避けたい、というエンタメ的な要請もありましたが、あえてこの構造を選んだ気持ちもありました。死んだ親友の足跡を追いかける主人公や、才能を巡る話でもあるという点など、デビュー作と重なる面は幾つもあるんです。あえてデビュー作の構造を強く意識して、これが第二のデビュー作のつもりで書いていきました」

最終盤の登山シーンでは、序盤から垣間見せてきた作家の時空間憑依能力が炸裂し、あらゆる生命を奪おうとする冬季デナリの厳しい自然が追体験できる。「完全なる白銀」の意味が明かされるラストシーンにも、小説表現としての一つの達成が宿っている。そういった技術的側面以外にも本作には、五年前のデビュー作の頃には絶対に書けなかった要素が数多く存在していた。

「去年の夏、会社を辞めて専業作家になりました。妻から〝本当は専業でやりたいんじゃないの?〟と言われたんです。〝もしもあの時専業でやっていれば……みたいなことを年老いてから言われるのはイヤだから〟と(笑)。フリーで活動している緑里の仕事に対する不安や恐怖は、会社を辞めた今の心情がかなり乗っていますね。作家として売れるとか人から褒められるとかではなく、『私は、私が好きだと思える写真が撮りたい』という緑里の言葉は、小説に対する僕自身の思いそのものと言える。それが書けたのは、作家として五年やってきた今だからでした」

現代を生きる女性の人生の物語であるという点も、以前は表現できなかった要素だ。

「デビュー作の単行本が出た翌日、長女が生まれました。親の目線を知ったことは自分にとって重要な経験でしたし、大きくなっていく長女や次女を思うと、この社会で女性が生きていくことのしんどさについて考えざるを得ないんです」

その一方で、自作を貫くテーマ性にも気付けたそうだ。

「今まで自分の書いてきたものはジャンル的にはバラバラなんですが、主人公が誰かと対話する場面がほぼ必ず出てくることに気付きました。対話は単なるおしゃべりや楽しい会話ではなく、別々の価値観を持った者同士が本気で意見を交わすことで、直視したくない自分と向き合うような経験です。相手は他人である場合もあれば内なる自分の場合もある、厳しい対話を乗り越えることで前へと進めるようになる。これまでもそうだったしこれからも、僕はそういった対話の風景を書いていくんじゃないかなと思ったんです」

本作を執筆しながら過去の自分と対話し、これから進むべき道筋を見出した。小説界の最高峰を目指す、岩井圭也の新たなアタックがここから始まる。

北極海に面した小さな島サウニケは、地球温暖化の影響で海に浸食されている。このままでは島は海に沈む――そんな故郷の危機を世界に知らしめるため、危険な登山に挑んできたリタは、「『完全なる白銀』を見た」という言葉を残しデナリ下山中に行方不明となってしまう。写真家の緑里は彼女に着せられた汚名をすすぐため旧友シーラとリタの眠る山に挑む。気鋭の著者が挑む山岳×青春×ミステリー。

岩井圭也(いわい・けいや)

1987年生まれ。大阪府出身。北海道大学大学院農学院修了。2018年『永遠についての証明』で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。著書に『夏の陰』(KADOKAWA)、『プリズン・ドクター』(幻冬舎文庫)、『文身』(祥伝社)などがある。

(文・取材/吉田大助 撮影/藤岡雅樹)

〈「STORY BOX」2023年3月号掲載〉