週末は書店へ行こう! 目利き書店員のブックガイド vol.150 梅田 蔦屋書店 永山裕美さん

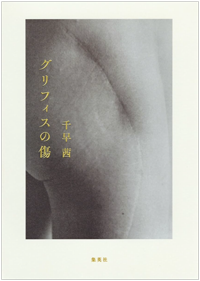

表紙の写真にまず目を惹きつけられる。人体に刻まれた傷のようだ。これは何だろうと、写真についての記述を探すと、石内都「Scars#36」とある。それで腑に落ちた。ああ、これは、あの、人の身体の傷痕をテーマにした連作から選ばれたものだ、とわかった。この写真の静寂さのためか、ひと呼吸おいて、この小説の世界にうまく入ってゆけたような気がする。

『グリフィスの傷』というこの本は「傷」についての10の短編が収録されている。そして、それらはどれも「傷」に対する立ち位置が全く違う物語だ。傷をつけられた被害者の側であったり、加害者であったり、傍観者であったり。傷を疎んでいたり、誇りに思っていたり、不条理に憤っていたり。ただ、共通しているのは、どの短編も研ぎ澄まされたナイフで傷をえぐり取ったような、鋭さと生々しさがあることだ。

表題作に用いられた「グリフィスの傷」というのはガラスに付いた目に見えない傷のことだそうだ。きれいに見えるガラスの表面には実は無数の小さな傷が存在して、その傷に力が加わると、一気に割れてしまうという。かつて、ガラスの人形を壊してしまった少女は、自分が傷つけられると、それを可視化しないと自分が壊れてしまうと思った、と語る。そのせいで、リストカットを重ねた元芸能人らしき彼女を軸に、SNSでの誹謗中傷が、加害者と被害者の両方の立場から描かれる。傷というのはささやかなものが幾つも幾つも重ねられることによって、出来る場合もある。積み重なった傷に、決定的な力が加わった瞬間は誰しも心当たりがあるはずだ。

「慈雨」は娘に傷痕をうっかり付けてしまった父親の話だ。「傷痕が消えますように。もう傷を負いませんように」。そうやって祈る人が存在することに救われる気持ちになる。その人の身体に付いた傷について心を痛めたり、時を経て本人が忘れたあとも、まだその傷を覚えている人がいる、というのはその人を守るセーフティーネットがあるのと同じことだろう。

また美しいとはどういうことかも、この本は突き付けてくる。「男の傷は勲章、でも女の傷はただの傷」。これは「からたちの」という短編で、傷痕を描き続けているという画家の祖母が言った言葉だ。それに対して、明確に画家はノーを突き付ける。「私は違うと思った」「どの傷痕も美しいから」。「きれいはきたない。きたないはきれい」これはシェイクスピアの『マクベス』の有名なセリフだが、美醜とは本当は表裏一体のものだと気付かされる。

そして、これは表紙の写真を撮った写真家、石内都を思わせる言葉でもある。石内都ははじめ「SCARS」というシリーズでは男女の傷痕を撮っていたが、だんだん女性の傷痕ばかり撮るようになり、それは『INNOCENCE』という写真集として結実する。同じ傷痕を示す写真が「傷痕」から「無垢」へと変わる、その意味。女性の傷から、簡単に想起される「きずもの」の反対語としての「無垢」。それは何にも汚されていない、という肯定と祈りを含んでおり、それ故に、このタイトルには深いいたわりが滲む。この短編集は女性が主人公の話が多い。それは好むと好まざるにかかわらず、傷が身体に作用するものが男性とは全く違うからだろう。

「まぶたの光」という話では、まぶたがうまく開かない赤ちゃんだった女子高生が、自分のまぶたにあるはずの、探しても見つけられない手術の傷について考える。「手術ってね、もう一度、傷をつけることなんだよ」。かつて医師に言われた言葉を思い出す主人公は、この傷によって、光あふれる世界をもらう。

生まれてから傷の一つもない身体は存在せず、傷を抱えた身体で私たちは生きている。無数の、眼に見える傷と見えない傷。見えない傷とは違って、身体の傷はそこに存在感をもって、皮膚の形を少しずつ変えて、存在し続ける。それはかつてそこにあった痛みの記憶であり、その人が生きてきた時間そのものだ。一つとして同じものは無く、だからこそ、奇妙に愛おしい。

あわせて読みたい本

きれいだ、とそう思うはずだ。これを初めて見る人がいたら。こんなにきれいなものが資料として、広島に遺されているなんて。これは写真家、石内都が広島の被爆遺品を撮った写真集だ。光のなかのワンピースやブラウス。それは焼け焦げていたり、裂けたり、生地の一部が無いものもある。

『グリフィスの傷』は人間の身体に残された傷について書かれた物語だが、『ひろしま』は遺品である「もの」に残された傷を撮ったものでもある。もうその主体である人間はいない。その美しさゆえに、この写真集はその「もの」の持ち主の不在を、断絶された未来をよりかなしく浮かび上がらせる。

永山裕美(ながやま・ひろみ)

大体、何でも読みます。本当は残りの人生、本だけ読んでいたいと思う今日この頃。