私の本 第8回 池上 彰さん ▶︎▷01

「この本のおかげで、いまの私がある」をテーマにお話を伺う連載「私の本」。

今回は、全国のお茶の間でもおなじみのフリージャーナリスト、池上彰さんにお話しいただきました。「つねに活字に飢えている」ほどの活字中毒だとおっしゃる池上さんの人生の節目には、いつも本の存在がありました。

父の書棚を見て、本に興味を持った小学生時代

私は長野県に生まれて、3歳のとき東京へ引っ越してきました。父は銀行員でしたが、エリートコースではなかったんです。私は父が47歳のときの子供だったので、小学生のときには、父はすでに最初の銀行を定年退職していました。

まだ子供が小さいから、どのように生計を立てようかと父も考えたのでしょう。行員をやりながら英語の勉強をして、通訳の国家資格を取りました。それからはフリーランスの通訳として仕事をしていたのです。

私は幼いころから、勉強したり、本を読んだりしているそんな父の姿を見て育ちました。ゲームもテレビもない時代のことですから、晴れていれば外で遊ぶけれど、雨が降っていると暇で仕方ないわけです。

それで父の本棚を見て、『夏目漱石全集』のなかでも、『坊ちゃん』とか『吾輩は猫である』とか『三四郎』とか、子供ながらに面白そうだと感じるものを手にするようになりました。そうやって自然と本を好きになっていきました。

『君たちはどう生きるか』で正義とは何かを考える

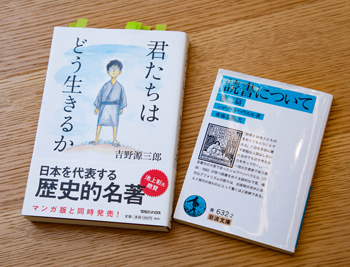

そんな小学生時代に、父が買って渡してくれた一冊がありました。評論家・吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』です。漫画化されたりと、いまなおロングセラーとなっているのは、私のときと同じように、現在も親たちが子供に与えているからではないかと思います。

私も親から読めと言われる本は、普段なら反発して手にしないけれど、この本は一度開いたら瞬く間に惹かれて、ぐいぐい読み進めてしまいました。

主人公のコペル君の名前がコペルニクスの地動説に由来するところとか、ひとりひとりの人間は広い世のなかの一分子のようなものだとか、それぞれのエピソードがとても面白かったんですね。

とりわけ多くの人が考えさせられるのは、いじめに関する章ではないでしょうか。「親友がいじめられたら、みんなで立ち向かおう」と約束したにもかかわらず、コペル君はその一歩を踏み出すことができなくて、苦悩します。

自分だったらどうするだろうと当時、自分に問いかけたのを覚えています。もちろん一緒に立ち向かうことができるのが望ましいけれど、やっぱり怖いな、という思いもあって。子供ながらに、正義とは何かについて考えさせられた一冊でした。

それは大人になっても同様で、電車のなかでトラブルがあったら自分はどうするのか、あるいは勤務する会社や社会に不正があったらどうするのか。たとえ自分が不利益をこうむるとしても、声を上げることができるのか。そういうところに繋がってきます。

親が子供に本を与えることの意味と効用

私はいつも、「斜めの関係が大事だ」と言っています。たとえば企業で、直属の先輩というのは同じ部署の後輩が好成績を上げると立場がなくなってしまうから、ライバル関係になってしまって、指導が成立しづらいところがあるんですね。

私のNHK記者時代もそうでした。1年目に島根県警察本部に配属されたとき、先輩は記者クラブなどをぐるっとひととおり案内してくれて、翌日から、もうほうり出されてしまった。同じ社内でもやがてライバルになるから、あとは自分でやれ、と。

それを他社の新聞記者が見ていて、記者1年生の私に同情して、いろいろとアドバイスしてくれるわけです。私の場合は、読売新聞と中国新聞の記者が親身になって教えてくれた。やがて私も、読売新聞や毎日新聞の新入り記者に、それを返していきました。

この本の主人公であるコペル君も、父親が亡くなり、近所に住む叔父さんが、人生にとって大事なさまざまな価値を教えてくれます。これも斜めの関係です。

親が子供に本を買って与えるのは、「正義感を持て」とか、「何かあったら立ち向かえ」とは、なかなか直接言えないからでしょう。親は直接的だけど、本を通して伝えれば、ここにも斜めの関係性ができるのです。

自らの小遣いで買った本に触発され、記者を目指す

もうひとつ、小学生のときに出合って忘れ難い一冊が『続 地方記者』(朝日新聞社)です。

小学校5~6年生くらいになると、家の近くの本屋にお小遣いを持って行って、面白そうだなと思う本を買うようになりました。

そうやって見つけたのがこの本で、朝日新聞の地方支局で取材活動する記者のドキュメントです。これを読んで、新聞記者の仕事ってこんなに面白いものなのかと感じました。この読書体験が、のちの人生を決めたと言っても過言ではないと思います。

本を批判的に読む訓練を積んだ大学時代

大学は慶應義塾大学経済学部に入学しましたが、そのころは学園紛争のまっ最中で、授業はほとんどありませんでした。だからクラスメイトと一緒に読書会をやったりしていた。経済学を自分で学ぶ力はそこでついたと思います。

ショーペンハウエルの『読書について 他二篇』(岩波文庫)を読んだのはそのころです。高校時代によく図書館へ行っていたんですが、岩波新書を全部読破しようとして挫折した経験がありました。その悔しさもあって、比較的安価な岩波文庫の星1つの本を全部読もうとしたんです。

昔の岩波文庫は、定価を星の数で決めていたんですよ。星1つが50円、星2つが100円、星3つが150円というように。本が好きな貧乏学生だったから、星1つに狙いを定めたんですね。

そうやって読んでいたときに出合ったのがこの一冊です。その題名から当然、読書がいかに大切かを説いていると思ったけれど、まったくそうではなかった。激しい衝撃を受けました。

読書とは「他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない」と、そう冒頭に書かれていたのです。読書をひたすらしても結局は著者の思想を借りることにすぎず、それを自分なりに考えて消化しなければ何も意味がない、と。

それまでは、本を読むと賢くなると思っていたけれど、たとえ知識は増えても自分でものを考える力がつくわけではないと知りました。

大学3年生からゼミに入りましたが、そこでも教授から「すべてを疑え」と言われました。「テキストクリティック」という言葉があります。たとえどれほど高名な人が書いた本でも、それをむやみに有難がったり、すべてを正しいと思ったりしてはいけない、と。テキストを批判的に読むということを学んだのです。

つづきはこちらからお読みいただけます

池上 彰さん ▶︎▷02

池上 彰さん ▶︎▷03