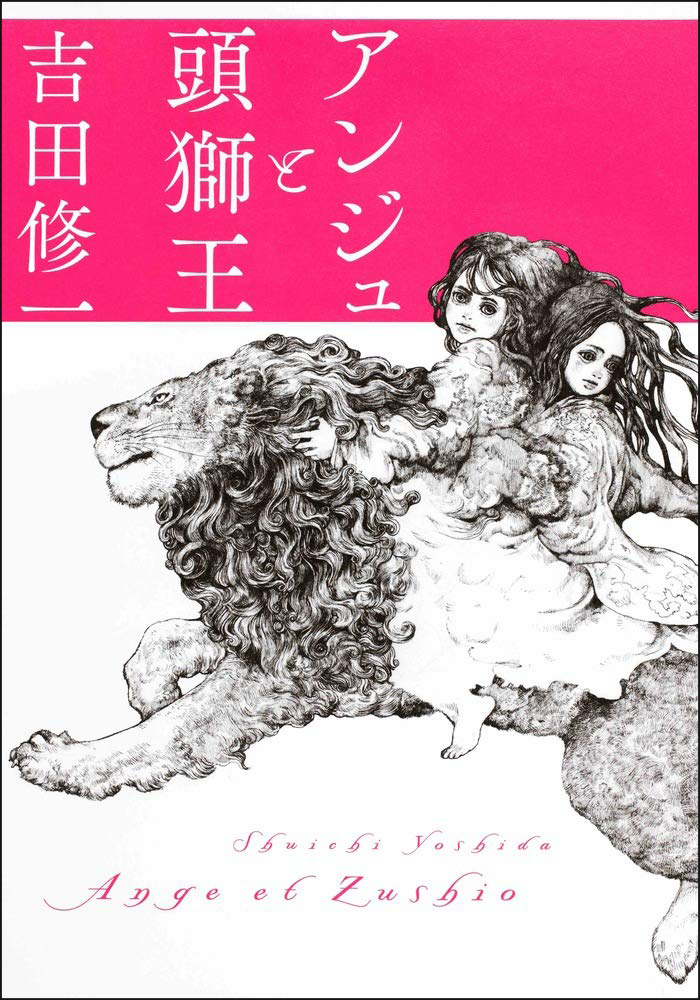

吉田修一さん 11年ぶりの書き下ろし小説『アンジュと頭獅王』

吉田修一さんの新作『アンジュと頭獅王』は、説経節『さんせう太夫』を原典とする書き下ろし小説だ。名作のストーリーを踏襲しつつも、オリジナルにこだわり、頭獅王は時空を超えて現代の東京へと辿り着く。

古典にテーマを取った、その新境地について聞いた。

──今回、久しぶりの書き下ろし小説で、あえて古典を舞台に選ばれた理由を教えてください。

今は、総体的に社会も豊かになりました。僕は、もちろんまだまだですけれど、それでもデビューの頃に比べれば欲しいものもだいぶ手に入るようになった。では、その先に必要なものは何なのか。時代を超えて本当に大切なものとは何なのか。自分は文学の人間なので、それが何かと考えた時に、古典だと思い至ったんです。五百年、あるいは千年残り続けているということは、何か大切なものがそこにあるからではないか、と。

──古典のなかでも『さんせう太夫』をテーマにしたのはなぜでしょうか。

子供の頃に読んだ童話『安寿と厨子王』はもともと好きな物語でした。それに中世の説経節にも魅力を感じていたので、その原典である『さんせう太夫』を現代語訳してみたら新しい世界が見えるかもしれない、と思ったんです。物語の筋は生かしながらも、後半はオリジナルを入れて、時空を超えて現代に辿り着く話にしようと考えました。

──そのオリジナルの部分も七五調のリズムを生かした、ダイナミックな語り口です。

原典の説経節は本来、語りものの芸です。何百年にわたり語り継がれてきた、七五調のリズムの面白さは生かしたいと始めから思っていました。僕たち日本人には、脈々と受け継がれたそのリズムが身体のなかに刻み込まれているんですね。この本のキャッチコピーに「声に出して読みたくなる」とありますが、僕自身も実際に言葉を声に出しながら書き進めていったところもあったんです。

──歌舞伎の世界を描いた前作『国宝』は文芸大作ですが、講談調の語りに初めて挑戦されています。

『国宝』を書けていなければ、さすがに古典の現代語訳に手を出す勇気はなかったとは思います。あの時は中村鴈治郎さんのご厚意で、黒衣として歌舞伎の世界を内側から見せていただいたんです。その成駒家の芸のひとつに近松門左衛門の『曽根崎心中』があったので、改めて読み返しました。それで、やはり古典は面白いなと感じた。今回の作品では桐壺帝の第二皇子として六条院も登場しますが、それも歌舞伎に『源氏物語』が関連していたからです。やはり様々な意味で、繫がりはあると思います。

古典はきちんと残酷である

──不条理の死、人情が描かれるという意味でも吉田文学と古典は相性がいい気がします。

『さんせう太夫』って、すごく残酷なお話ですよね。人買いの手にかかり、姉弟と母親は別々に売り渡されてしまう。姉は弟を逃したあと命を絶たれてしまい、母は手足を切られて、盲目となりながらも子供たちを想い続けます。僕は今回、オリジナルの残酷な部分はそのまま生かして書いたんです。でも森鷗外の『山椒大夫』はそこをざっくりと切り捨てていて、逆に驚きました。じつは『曽根崎心中』も、僕の『犯罪小説集』や『悪人』も残酷なんですね。最近はマイルドな小説が多いので、どうしてここまで残酷な物語を書くのかと読者から言われたりもします。でもこうやって古典を読むと、きちんと残酷で、人間を描く時には避けては通れないものなのだと、改めて感じました。自分がやってきたことが間違っていなかったと思えたんですね。一方で、人情だけの話というのもあります。でも本来はそこに残酷さ、リアルさという裏打ちがあってこその人情なはずなんです。つまりは、両者は背中合わせということです。

──慈悲もこの小説のひとつのテーマですね。

アンジュと頭獅王の父親は徳の高い人で、「人の幸せに隔てがあってはならぬ。慈悲の心を失っては人ではないぞ」と説きます。でも、それが不徳の人たちの反感を買って、太宰府に流されてしまう。そこから、物語は始まります。冒頭でもお話ししましたが、二十一世紀になって豊かになった我々が、その先に必要なものは何なのかと考えると、その中のひとつに慈悲があると感じます。もっと平たく表現すれば、思いやりですよね。説経節はもともと仏教の教えを説くところから派生したものです。仏教がすべて正しいかは別として、そういったメッセージも内包されているのではと思います。

──これからも、古典をテーマとした作品が生まれる可能性はあるのでしょうか。

今後もやっていきたいですね。さっきも言ったように残酷と人情の両方が大切だと、改めて古典から学んだ部分もありますし。僕は今、五十一歳なんです。五十年の物差しでいいものや悪いもの、大切なものを見つけ出すと言っても、やはりたかが知れているんですね。五十年という粗い目でふるいにかけるより、千年という細かい目でふるいにかけて残ったものを獲得できたのは大きかった。そういう視点を得たことによって、今後の考え方も変わってくるのではとそう思っているんです。

今作は、「パーク ハイアット 東京」開業二十五周年記念企画として、ホテルのコンセプト「タイムレス」にインスパイアされて書き下ろした作品である。

小学館