荻堂 顕さん『ループ・オブ・ザ・コード』

世界自体がどんどん〝清潔〟を求めるようになっている

二〇二〇年にデビューを決めたばかりの新鋭が、驚きの巨編を上梓した。荻堂顕さんの『ループ・オブ・ザ・コード』は近未来を舞台に、すべてが〈抹消〉された国で発生した謎の奇病と、テロリストとの攻防が描かれる。今の時代に通じる問題を内包したエンタメ巨編が生まれるきっかけとは。

出発点は〈抹消〉、反出生主義、疫学調査

練りに練られた世界観と、そこに託された現代人への問いかけに圧倒されてしまう。それが荻堂顕さんの新作『ループ・オブ・ザ・コード』だ。二〇二〇年に第七回新潮ミステリー大賞を受賞した『擬傷の鳥はつかまらない』に続く、デビュー二作目である。

二十年前、クーデターを起こした国軍が特定の民族のみを殺害する生物兵器を使用したため、歴史も文化も言語もすべてが〈抹消〉され、〈イグノラビムス〉という新たな名前を与えられて再建された国。そこで二百以上の児童が謎の病を発症、世界生存機関(WEO)に所属する現地調査要員であるアルフォンソは、調査のために現地に派遣される。

「デビュー前、『擬傷の鳥はつかまらない』を書いた後、次の投稿作はSFにしようと思っていたんです。作中でも言及している、悪帝と判断された人物の彫像や公的な記録を抹消する古代ローマの刑罰をヒントに、国が抹消されるSFにしようと考えていました。ただ、その時は多和田葉子さんの作品のような、言語的実験みたいな話をイメージしていたんです」

書き上げる前に、『擬傷~』が受賞してデビューが決まった。

「それで、話の大枠はそのままに、そこで起きる犯罪をテーマにしようと思って。ちょうどその頃、川上未映子さんの『夏物語』を読んだら反出生主義の話が出てきて、僕も少し違う形で反出生主義について書きたくなりました。その後、コロナが激化してきた頃にソダーバーグの『コンテイジョン』という映画を観て、疫学調査ものって意外とエスピオナージ(スパイ)ものに通じると感じたんです。そこから抹消された国、反出生主義、疫学調査という三つが揃い、疫学調査や精神分析などの参考文献に目を通すうちにストーリーができていきました」

現地調査員、アルフォンソに託されたミッション

〈イグノラビムス〉は現在、国連が全権を握っている。この国の人々は悪しき過去と向き合う機会を奪われ、国家的、民族的なアイデンティティを失ったわけだ。

「過去の事例として国連が暫定統治した東ティモールや、ルワンダで大虐殺の後に人々がツチ人やフツ人ではなく、ルワンダ人としてのアイデンティティを教え込まれた事例などを参考にしました」

本書で〈抹消〉という極端な決定が下された背景には、世界が〈疫病禍〉を経験したことがある。感染症に徹底的な根絶を求めた延長線上で、人々は〝悪人たちの国〟にも浄化を求めたのだ。

「実際、今、世界自体がどんどん〝清潔〟を求めるようになっていると感じます。SNSを見ていても、この世界に自分にとっての〝悪〟が存在することが許容できなくなってきている気がする。もしコロナを根絶できたら、さらにクリーンな状態を求める方向にいって、過激な選択肢が取られるのもありえない話じゃないと思う。ロシアとウクライナの戦争が始まった後、イタリアの学校でチェーホフなどロシア文化を教えるのを止めたという話を知って、僕のイマジネーションは過剰じゃなかったと思いました」

〈イグノラビムス〉については、位置や国土の広さに関してはモデルにした国が三つほどあったという。現在この国の首都はニューヨークそっくりの景観に造り替えられ、ハイパーループという浮揚式超高速輸送システムなども導入されている。近未来的なツールやシステムも多数出てくるが、首都にはサブウェイやウェンディーズが出店していたり、アルフォンソが聴く音楽がデペッシュ・モードやU2だったりと、非常に身近に感じさせる雰囲気がある。

「作中には書いていませんが、だいたい二〇四〇年くらいを想定しているので、そこまでテクノロジーは進化していないだろうと考えました。七〇~八〇年代の音楽が多く出てくるのは単に僕の好みですが(笑)、おそらくこの頃には回顧主義的な流行もあるだろうと思って。その場合、ビートルズじゃなくて、もう少し後の音楽かな、と」

アルフォンソにとって〈イグノラビムス〉は居心地のよい国だ。というのも彼は故郷や家族など、出自にまつわるアイデンティティを捨てて生きてきたのだ。今回の調査に同行する同性の恋人、ヨハンからは生殖補助医療を利用して子供が欲しいとほのめかされているが、アルフォンソはそれを承諾できない。彼にとって生殖は、〈悲劇の再生産〉でしかない。そんな彼が、子供たちの病を調べる立場になるわけである。

「疫学調査の一環として主人公が行う子供たちへのカウンセリングは、彼にとって育児の疑似体験になるというか。自分と人生が交わることのなかった子供たちと向き合うシーンは書きたかった」

謎の病については、後ろ向き研究(レトロスペクティブスタディ)など、調査方法も興味をそそる。

「ちょうどコロナのことがあってWHOがオープンソースとして疫学調査の方法を公開していたので参考になりました。母集団をふたつに分けて、両方の行動履歴を辿って比較することで、発症の原因を突き止めていく研究って結構ミステリー的だなと思いました」

病の調査を進める一方、アルフォンソには極秘裏に別の任務が与えられる。例の生物兵器を作った博士が何者かに拉致され、兵器そのものも盗まれたのだ。テロリストに兵器が使用されれば新たな大惨劇が起きてしまう。アルフォンソは犯人を追って、〈イグノラビムス〉の裏社会にアプローチしていく。この、特定の民族を殺害する生物兵器という設定からは、優生思想というテーマも見える。

「日本で読める反出生主義に関する本には一通り目を通しましたが、やはりナチの優生思想の政策に触れられているんですよね。反出生主義と優生思想は繫がっていると感じます。自分が生まれたくなかったと思うのは自由だとしても、それを公言すると、生まれるべき命と生まれなくていい命があると言っていることになる。アルフォンソが生まれたくなかったと思っているのは、彼自身が無意識のうちに命に是非が存在するってことを認めてしまっていることになるんです」

結末は二パターン用意していた

他の登場人物も個性豊かだ。同じく根無し草のように生きてきたがアルフォンソとは対照的に家族を欲しがっているヨハン、出自もさまざまな疫病の調査チームの仲間、一癖ありそうなWEO事務局長、現地の警察職員や議員、患者の子供たち──。そうした人間模様の中で、マイノリティへの無神経な言動、人種に対する偏見、男女格差、児童虐待など現代に通じる問題が盛り込まれていく。

「〈イグノラビムス〉という真っ新な状態の国にいろんな人が集められて、ひとつの事件に立ち向かうことで生まれる人間関係のもつれみたいなものも書きたかったことです」

少しずつ、それぞれの事情や苦悩も見えてくる。一人一人の人間の背景がしっかりと作られていると感じるが、荻堂さんは事前に登場人物のキャラクターの履歴書は一切作らないという。

「たとえばアルフォンソだったら、過去に肩の下に火傷を負った背景や、昔の友人と再会する場面などは先に頭にありました。そうしたエピソードを作っておくと自然とキャラクターが出てくるんです。僕はミステリーを書きたい気持ちはそんなになくて、いわゆるトリック的なプロットも作らない。だから、トリックのためにこの人はこう動かす、ということはなく、ただその人らしい言動を優先して動かしていくだけです。でも、それで話を展開させるのにワンクッション増えたりして、原稿枚数が多くなってしまうんですけれど」

プロットを作り込まないだけでなく、結末も決めずに書き始めたという。

「これは最終的に、主人公が子供を持つことを肯定するか否定するかという話だと思っていて。実はどちらのパターンも頭にありました。僕はゲーム好きということもあって、小説を書く時も何かが起きたパターンと起きなかったパターンなどの分岐点をいくつも作って、ある程度柔軟に変えられるようにしています。そうして書いているうちに、今回はああいう結末になりました」

読み進めるうちに浮かび上がるのは、タイトルにもある「ループ」と「コード」というキーワードだ。そもそも、アルフォンソがいつもあやとりの紐を持ち歩いているのが象徴的に思えるが、それは偶然だったようだ。

「あやとりは自分の中にストックしてあったモチーフのひとつでした。今回、たまたま主人公が現地調査員だったので、彼が以前オーストラリアに現地調査に行った時に先住民からあやとりの紐をもらった設定にしたのですが、ここまでテーマにフィットするとは思っていませんでした(笑)。タイトルは最初から考えていたわけではなかったんですが、やはり生殖について書いているうちに線と円というのは自然と出てくるモチーフでした。その中で、参考文献で臍帯巻絡を英語で『loop of umbilical cord』と言うことを知り、タイトルに繫がりました」

読み終えた時、読者は人類のループとコードについて、思いをはせるはず。

全ジャンルの小説を書きたい

小説を書き始めたのは大学三年生の半ばだったという。

「もう就職活動が始まっているのも知らずに出遅れていた頃、NHKの番組でカズオ・イシグロさんが小説の書き方について語っていたんです。それを見て、言ってる通りにやったら自分も書けそうだな、と。そこから半年くらいかけて書いて、第二回新潮ミステリー大賞に送ったら最終選考には残らなかったけれど誌面に名前が載ったので、来年いけるだろうと、就職はしませんでした。そこからなかなか賞を獲れず、デビューしたのは二十六歳の時。その間、ライターをやったり映像関係の会社で映像編集したり、新宿ゴールデン街でバーテンダーをやったり、格闘技ジムでインストラクターをやったり。二十代前半の時期にいろんな仕事をして、面白い人たちに出会えたのはよかったです」

新潮ミステリー大賞に応募したのは、ミステリー作家になりたかったからではないという。

「僕が書くと基本的に小説が長くなっちゃうので、出せる賞が限られてくる。その点、新潮ミステリー大賞って枚数に上限がないので」

デビュー作『擬傷の鳥はつかまらない』は歌舞伎町の裏社会で生きる女性が主人公。彼女には異世界への扉を開ける能力がある。今作の近未来設定といい、ファンタジーやSF的要素を加えるのが作風かと思わせるが、そうではない。

「『擬傷~』の前まではわりとリアル路線で書いていましたが、なかなかデビューできなくて。ハードボイルドの小説を書いても駄目で、でも、その文体が自分に合っているなと感じてどうしようかと思っていた頃、ライトノベルを書いている知人から異世界ものが流行っていると聞いたんです。どうして人気なのか考えた時、現実で得られなかった可能性を実現するからなのかな、と思ったんですよね。でも、世の中ってこういうものじゃないのかな、という、ちょっとしたアンチテーゼの気持ちで書いたのが『擬傷~』でした」

では、今後はどのような作品を考えているのか。

「僕は全ジャンル書きたいと思っています。十二月に KADOKAWA から出すのはラブコメです。その後、祥伝社から、十五世紀から十九世紀にかけての与那国島、終戦直後の沖縄、台湾の白色テロ、現在の沖縄という時代をまたいだ話を出す予定。その後は新潮社で弱者男性を主人公にした令和版『少女革命ウテナ』を書きたいんですが、それはしっかり時間をかけて取り組みたいので、発表できるのは先になりそうです」

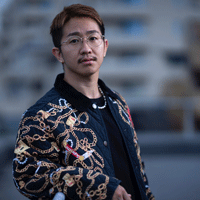

荻堂 顕(おぎどう・あきら)

1994年3月25日生まれ。東京都出身。早稲田大学文化構想学部卒業後、様々な職業を経験する傍ら執筆活動を続ける。2020年、『擬傷の鳥はつかまらない』で第7回新潮ミステリー大賞受賞。『ループ・オブ・ザ・コード』はデビュー2作目。

(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)

〈「WEBきらら」2022年10月号掲載〉