冲方 丁さん『骨灰』

世の中の不安に対抗するために描いたホラー

ライトノベル、SF、歴史小説、ミステリー、サスペンス……。あらゆるジャンルの小説を発表してきた冲方丁さんの新たな試みは初の長篇ホラー。新作『骨灰』は、現代の東京を舞台に、怪異に襲われた男の危うい闘いを描く。今の時代だからこそこれを書いたという、その理由とは?

初の長篇ホラーを執筆した動機とは

読み終えた後、東京の土を踏むのが怖くなる──。そんな冲方丁さんの新作『骨灰』は、著者初の長篇ホラー。これまでもさまざまなジャンルの作品を発表してきた冲方さんだが、今回なぜホラーを選んだのかと訊くと、

「今、この社会全体がもがき苦しんで不安になっている印象が強いので、とにかく励まそうという気持ちが強かったんです」

と、意外な回答。その真意は。

「連載媒体の『小説 野性時代』さんでは時代ものをずっと書いてきて、次はどうしようと考えていた頃にコロナ禍が押し寄せ、世の中に不安が蔓延しはじめた。それで、その不安に方向性を与えるものが書きたくなりました。不安をなだめるには、明るいものを見て気持ちを紛らわせたり、笑えるものを見て活力を維持したりする方法もありますが、不安と恐怖に襲われることによって耐性をつける、という方法もあると思うんです。不安を漠然としたものではなく形のあるものにして、無軌道にならないようにするというか。『骨灰』の主人公は、心身も家族も社会的生活もすべてどうしようもなくなりますが、それでも生きていく姿を見て安心してほしいなと思いました。

スティーヴン・キングも、ホラーの効用は一度恐怖を経験することで備えておけることだ、というようなことを言っているんです。キングの小説みたいな出来事に備える必要もないと思うんですけれど(笑)。でも実際、僕自身、9.11が起きてこれから世界はどうなるんだと思っていた頃、めちゃくちゃキングを読んでいたんですよね。不安に対抗するために、その不安や恐怖を形あるものとしてとらえることはすごく効果的だったと思い出しました。僕がそうして助けられたので、同様に、今回は僕が誰かをたくさん怖がらせたいな、と(笑)」

渋谷の再開発現場の地下にあったものは

2015年。大手デベロッパーのIR部に勤務する松永光弘は、自社が関わる渋谷の再開発工事について、SNS上の「火が出た」「人骨が出た」などという書き込みの真偽を確認すべく現場を訪れる。地下に足を踏み入れると異常な乾燥と、骨が焼けたような匂いに襲われ、さらには巨大な穴と祭祀場を見つける。そこには薄汚れた身なりの男が繫がれていた──。

主人公が地下に向かう冒頭から、もう嫌な予感しかない。

「子供の頃、地下室への階段や、暗い部屋の半開きになったドアがめちゃくちゃ怖かったんです。怖がりだったんですよね。大人になって恐怖心はだいぶなくなりましたけれども、そうした体験を有効活用しないと、怖がり損だな、と(笑)」

ホラーで描かれる地下というと、薄暗くジメジメしたイメージがあるが、本作では異様に乾いた空気が印象的でもある。

「日本のホラーって雨が降っていたり水たまりがあったりと、ジメジメ、ジトジトした印象がある。でもあまりジメジメしていると〝怖い〟というより〝気持ち悪い〟になるな、と感じていたんです。僕が書きたいのは不快感ではなく恐怖なので、ジメジメしたものは全部排除して、逆にカラカラに乾いた、ヒリヒリした方向に持っていこうと考えました。個人的にも、水を飲んでも飲んでも渇きが治まらなかったり、水が飲めなくて渇死したりするのは怖いですし」

光弘は繫がれていた男を連れて地上に戻るが、男は姿を消してしまう。ほどなく、光弘が妊娠中の妻と幼い娘と暮らす自宅では、奇妙な現象が……。

「人はパーソナル空間、ファミリー空間を維持するために外で頑張って働いている。なのにその空間に怪異に侵入されると、努力が無に帰してしまう。今の家は密閉性も高く、なおかつ、コロナ禍でフードデリバリーすら玄関に置いていくようになって、個人の生活空間が分厚い殻で覆われている実感を持つ読者も多いでしょうから、そこを貫いて嫌なものがやって来るところは書きたかった」

今回、2015年を舞台に選んだことにも理由がある。

「スパイスとして日本の変化を入れたかったんです。2015年くらいから社会が変化する予感が強まり、それが良いものか悪いものか見当がつかずに言論が四分五裂していった印象があります。SNSが同好の士が集まる場であるだけでなく膨大なビジネスの場となり、いろんな意味で個人が企業に異論を突き付けるようにもなっていった。環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんみたいな方が出てくる土壌が出来上がっていったんですよね。それに、人を〝勝ち組〟〝負け組〟に分けて〝負け組にならないためにはどうするか〟といった記事、つまり、人々の将来に対する不安を刺激して興味を喚起するものも増えていった気がします」

当時はオリンピックの開催に向けた目的もあり、東京の街が大きく変わりはじめた時期でもある。本作の主な舞台となる渋谷は現在も再開発が進行中だ。

「僕は今渋谷に住んでいるので、再開発工事が進む様子や、ホームレスの人たちの保護団体がシュプレヒコールを上げている様子をよく見かけていたんです。ある時、工事現場の暗渠の蓋が全部開いていたので覗いたら大きな四角い穴が見えて。その時に、なんか人がたくさん埋まってそうだなと思って……。それが直接のきっかけとなって、東京の土と川を見るだけで気分が悪くなる小説が書きたくなりました。

東京は日本で一番、人が死んでいる都市ですよね。江戸時代は二年に一回は大火事が起きていたし、関東大震災があり、東京大空襲があって。たとえば明暦の大火では、山のようにあった焼死体を土と一緒にして、それで埋立地を作った。品川の処刑場では罪人を火あぶりにして原っぱに転がして、死体を犬や鳥に食べさせていたといいますよね。関東ローム層は酸性でカルシウムは溶けるので残っていませんが、東京には人の骨がたくさん埋まっているんです」

古より人は土地に畏怖を抱いてきた。今でも、建設工事の現場などでは地鎮祭が行われている。つまり、光弘が地下で見かけた祭祀場もその儀式のためのものなのだが、しかしでは、男が繫がれていたのはどうしてなのか。

「かつてはその土地その土地に、コミュニティの一体感や安心感をもたらすための儀式や、土地の資源を保存するためのルールが必要だった。今はもう必要ない儀式や風習でも、聖なるものとして扱われていると継続しなくちゃいけなくなる。実際の地鎮祭は現代の倫理観に抵触する儀式ではないですが、もしも背景に今の時代には許容しがたいものがあったらどうだろう、と考えました。ありていにいえば、日本の建設現場で『ミッドサマー』感を出したかったんです(笑)」

ちなみに、『ミッドサマー』はアリ・アスター監督の映画で、スウェーデンの村で開かれる夏至祭に招かれた学生たちを襲う恐怖が描かれ話題となった作品だ。

「日本人が持っている恐怖心や不安とその裏にある高揚感は、農耕民族的だと思うんですよね。農耕民族がどんどん増え、格差とか負け組とか言って自分たちを選別しはじめ、誰かを余り者とみなし、人柱にするようになった。自分が余り者にならないためにみんな頑張っているのが今の社会。それと、『イカゲーム』を見て、ああしたデスゲームは東アジア人の恐怖心の根本が描かれていると思いました。デスゲームにおけるもっとも高揚する瞬間って、誰かが脱落して〝自分じゃなくてよかった〟と思った時なんですよ。徹底的に弱者から死んでいく恐怖心、そこに自分が巻き込まれないために時に加害者に転じて人を突き落とす瞬間への期待といった、人間の嫌な面って、客観的にコントロールできるのだろうか、と考えました」

今回の主人公の光弘は、人生をデスゲームにたとえるなら、勝ち残ってきたエリートといえるだろう。

「巨大なコングロマリットの一端で働いているようなエリートが、泥田んぼの中に放り込まれる快感を味わってもらおうと思いました(笑)。僕は正直、ホラーの被害者になる人が直情的で浅はかだとイライラするんです。考えなしに行動する人たちが命を落とす姿が繰り返し描写されても、それはホラーとは別のものと感じます。それよりも、なんとか理性的に対処しようとしてもがき苦しむ姿のほうがその人の努力が伝わるし、人間の理性の限界を実感して深い恐怖を味わってもらえると思うんです」

一方、地下に繫がれていた男は、路上生活者だったようだ。

「渋谷の再開発の過程でいろいろ見ていますが、ホームレスを排除しようとしている人たちは、彼らが嫌いだから追い出したいというより、そういう存在はこの空間から消さなきゃいけないと思い込んでいるように感じます。『骨灰』では、今後の社会が形成されていくうえで、ますます余り者と見なされ人柱にされる人たちが出てくる不安感も形にしたかった。ただし、問題はたくさんありますが日本は福祉が優れているし、セーフティーネットもある。それを今後も維持してほしいという願いもこめています」

時代に合わせた小説を書く

怪異にとらわれた人間の恐怖を描きながら、ただ怖がらせるだけでなく、人間の営みの歴史、現代社会のありよう、さらに未来への向き合い方を掬い取って見せてくれる本作。

「今回は巨大な不条理から人間同士の間で生まれる不条理まで、いろんな形で不条理を書きたいとも思っていました。でも、不条理は解決して無にできる、というのは傲慢な考え方だと思うんです。不条理って、言い換えれば〝たまたま起きること〟ですから。人は知性を発達させて、いつ起こるか分からない不条理を受け入れてきた。たとえば、コロナ禍で自分の将来設計が不条理に砕け散ったと感じた人はたくさんいると思う。そういう人たちに対しても、その不安と恐怖は必ず克服できるというメッセージを送りたかった」

では、まだまだ不安に満ちた今の世の中、こうしたホラーをもっともっと書く必要があるのでは?

「各ジャンルを順番に書くというサイクルを作っているところなので、次に書くとしたらいつになるか……。僕は、その時代に合うものをご用意したいなと思っているんです。たとえば昨年出した『アクティベイター』は国際テロの話ですが、あれはコロナ禍やオリンピックなど個々人では対処できない大きな問題に巻き込まれている人たちに、なすすべのない気分を少しでも払拭できる主人公を提供したくて書いたものです。今回もその気持ちは一緒ですが、角度が違って、問題と一体化してしまった人間がいかにして解決していくかを見せたかった。もし、世の中が明るくてバブリーな時にホラーを書いていたら、読者を励ます方向ではなく、〝調子に乗っているとひどい目に遭いますよ〟とクールダウンさせるホラーになっていたと思います」

執筆時の世間の空気によって、作品のテイストが変わる、というわけだ。

「最終的には読者が心の中でその物語を完成させるので、読者の状態によって本来意図したものとは違う物語が生まれることもある。なので、なるべく読者の大まかな状態に合わせて健康的なものを届けたいんです。ただ、過剰なニーズに応えたくない気持ちはあります。コロナ禍で一時期ホラースプラッタがやたら人気でしたが、弱者がどんどん死んでいく姿を見てストレス発散するようなものは、自分は今はちょっと書けない。怪物的な殺人鬼も書きたくないですね。でないと怪物に感情移入して、そっちになりたがる人が出てくる。『骨灰』でも〝自分もいつかこうなりたい〟と思うようなモンスターは書いていませんから」

今この時だから書いたホラー作品。今この時にこそ、ぜひ。

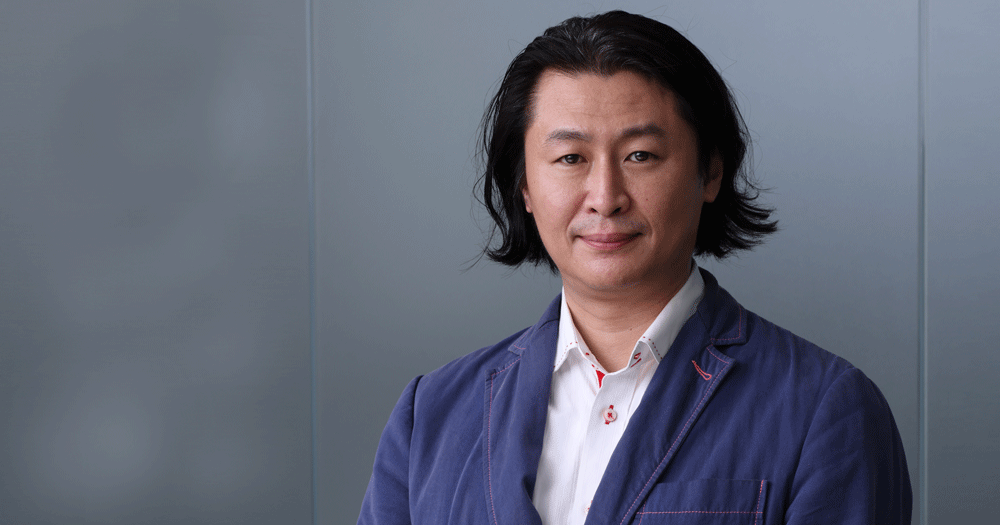

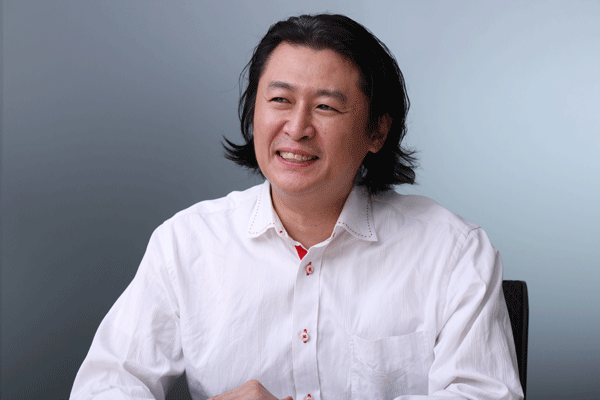

冲方 丁(うぶかた・とう)

1977年岐阜県生まれ。2009年刊行の『天地明察』で第31回吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞、2011年大学読書人大賞、第7回北東文芸協会賞、第4回舟橋聖一文学賞を受賞。12年、『光圀伝』で第3回山田風太郎賞を受賞。近著に『戦の国』『アクティベイター』『月と日の后』『麒麟児』など。

(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)

〈「WEBきらら」2023年1月号掲載〉