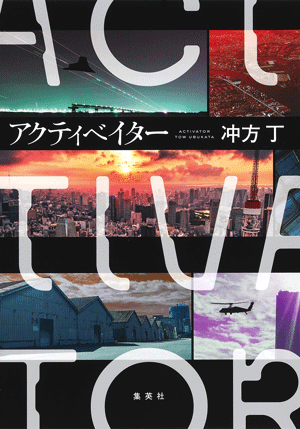

冲方 丁さん『アクティベイター』

世界と勝負する

本屋大賞第一位に輝いた時代小説『天地明察』や日本SF大賞受賞の「マルドゥック」シリーズで知られる冲方丁が、現代日本を舞台にした国際諜報アクション小説『アクティベイター』を発表した。

全五二〇ページに及ぶ物語のすみずみに、今年でデビュー二五周年となる小説家が培ってきた、エンターテイナーとしての矜持が刻まれている。

「この亡命作戦は可能だ」自衛隊員からのお墨付き

日本上空に突如、中国の最新鋭ステルス爆撃機が飛来した。女性パイロットは無線で「われ亡命を希望す」と表明し、自衛隊機の護衛のもと羽田空港に着陸する。事情聴取にやってきた警察庁の鶴来は、ヤンと名乗るパイロットから、自身は中国の空軍に所属する軍人であり、ステルス機には核爆弾が搭載されていると衝撃の事実を告げられる──。誰もが物語世界にグッと身を乗り出さざるを得なくなる、抜群のツカミで『アクティベイター』は幕を開ける。

「手塚治虫の『ブラック・ジャック』で、息子の病気をブラック・ジャックに治してもらうため、外国から戦闘機に乗って亡命してくるパイロットの話があるんです。気になって調べてみたら、漫画が描かれた一ヶ月前に日本で起きた事件が元ネタになっていた。旧ソ連の軍人がミグ(当時の最新鋭戦闘機)に乗って北海道へ飛んできてアメリカへの亡命を希望した、いわゆるベレンコ中尉亡命事件です。その顛末を知った時から、最新鋭戦闘機に乗った外国のパイロットが日本に亡命する……というイメージが、自分を捉えて離さないものとして脳内に住み着いてしまったんですよ。今回ようやく、外に出すことができたんです」

ベレンコ中尉亡命事件は、米露による冷戦が真っ只中の一九七六年に発生した。現在の世界情勢は米中による覇権争いが「新冷戦」と呼ばれるなど、半世紀前とはさまざまな点で異なっている。それらを一つ一つ点検していく中で、今の時代に送り出すべき物語像を確かなものとしていった。

「現在の最新鋭機として、核爆弾搭載が想定された中国のステルス爆撃機H─20を登場させました。それが羽田に着陸し、亡命希望のパイロットから核の存在をほのめかされたら、日本は首都圏全体を人質に取られた状態になる。専門家に〝そんなことが起こるわけないでしょう、ははっ〟と鼻で笑われるくらいが丁度いいかなぁと固めていった設定だったんですが、自衛隊のある方から〝チームで検討した結果、この亡命作戦は可能という結論が出ました〟と言われました(笑)」

半世紀前と現在の日本では何が「活性化」されたか?

現実に起こりうるシチュエーションから始まった物語は、護送中のヤンが何者かに拉致されたことで風雲急を告げる。そして防衛装備庁の高官が、駐機中のステルス機への疑問を口にしたことで更なる恐慌が巻き起こる。「あれは最低何人で飛ばせると思う?」。航空機専門の技術者は、どう見積もっても二人は必要だと答えた。つまり、「あの機体の中にはまだ最低でも一人いる」──序盤のハイライトとなるセリフだ。

「連載を始めてしばらく経った頃、追加で取材をかけた自衛隊員の方に〝これ、一人じゃ飛ばせませんけど〟と指摘されたんです。その瞬間は冷や汗をかいたんですが、専門家以外にとっての盲点は、お話作りをするうえで非常に使える。パイロットが消えてもまだ中に一人いるとしたら、目の前にある鉄の塊が急に怖くなってくるじゃないですか。取材によって得たリアリティを作品に反映させた、象徴的なエピソードですね」

警察庁の鶴来らが空港で釘付けになる一方で、冒頭から登場していたもう一人の主人公が夜の東京を駆け回る。同日夜に世田谷の一軒家で発生した、中国人富豪の殺人事件に巻き込まれた民間警備会社の警備員・真丈だ。彼は事件の真相を追う過程でヤンを拉致した犯人グループと遭遇し、制圧ののちに彼女と逃避行を始める。若くして亡くなった真丈の妹は、鶴来の妻だった。義理の兄弟が、国際的陰謀を食い止めるためのよすがとなる。

「鶴来のパートでは、組織の上下関係であったり誰の肩書きが一番偉いのかを探り合う、マウンティング社会で生きている男たちが何人も出てきます。そういった社会の習性からは完全に外れた、相手に対する嫉妬心や承認欲求が起こらない関係性は何かないかなと考えたら、出てきた答えは義兄弟でした」

この義兄弟が、タイトルにもなっている「アクティベイター」だ。日本、アメリカ、中国、韓国、ロシア……二人はいったいどの国の勢力に付いているのか? スパイとアクティベイターの違いは何なのか。

「アクティベイトは活性化する、活動的にするという意味の英単語です。ベレンコ中尉亡命事件から半世紀が経った今、日本社会はその頃と比べていったい何がアクティベイトされていて、何がアクティベイトされていないのか。例えば、日米関係はどうか? これ以上は、ネタバレなので言えません(笑)」

格闘技の最前線を学びアクション表現も更新

もともとは「肉体」派の真丈から先にキャラクターを創造したそうだ。その対になる存在として、「頭脳」派の鶴来が生まれた。

「居酒屋でタコしんじょうを食べている時に、〝主人公の名前は真丈、キャラクターのイメージはタコだ!〟と閃きました(笑)。タコは擬態能力があるから隠れると見つからないし、いざとなれば墨を吐いてぱっと逃げてしまう。スパイっぽいんですよね」

タコのイメージが強烈に発揮されているのは、格闘シーンだ。真丈は民間人であるため護身用以外の武器を持たないが、ぐにゃぐにゃした全身の動きで敵を欺き、巻きつけた腕や足で相手の頭を地面に叩き付ける。その一連のプロセスが、詳細かつ躍動的に言語化されていく。

「現代性の高いスパイアクションものであるためには、アクション表現も現代的でなければいけないと思い格闘技について研究しました。その過程で、日本の古武道である柔術の理論が見直されていることを知りました。柔術はもともと、地面に叩き付けることで相手にダメージを与える格闘技です。それがスポーツ化していく中で、床には衝撃を吸収する素材が使われるようになった。でも、現実の地面は一番硬くて重い武器なんですね。やりようによっては相手を地面に引き倒すだけで、人体は壊れてしまうんです」

物語の中盤、地下鉄半蔵門線の車両内で勃発する「一対多」のバトルは、特に満足のいく仕上がりだったと胸を張る。

「現代的なアクションものにしたいならば、民間人が誰もいない採掘場に集まってケンカをする、なんて古臭い展開は書けません。いかにして日常的な光景の中で戦いを描くかが大事になってくると思い、地下鉄の車両をアリーナに設定しました。走行中は乗り降りができない密室状態であり、なおかつ周囲にはわんさと乗客がいる中で、複数の敵の攻撃をどう躱し、対象を無力化することができるのか。このシーンを書いた時に、格闘技は心理戦でもあるんだなと改めて実感しましたね。相手がこう出るだろうから、自分はこう返す、という繰り返しなんですよ。言い方を変えれば、戦いながら相手のことを理解しようとする、ものすごく濃いコミュニケーションの時間でもある。だからきっと、格闘技は古来から楽しまれてきたんですよね」

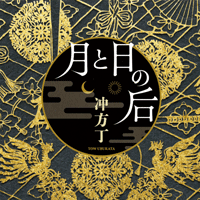

書き継いできた時代小説と本作とのシンクロニシティ

ベレンコ中尉亡命事件と『アクティベイター』の事件との最大の相違点は、パイロットの行動は私利私欲ではなく、国家規模の陰謀に基づくものであるとした点にある。その陰謀の中身とは何か。首謀者はどの国のどの機関なのか? 胸躍る物語を通じて、この国が抱えた外交上の問題点が次々と露わになっていく。

「現代の日本を舞台にしたスパイアクションについて、ゼロベースで考えイチから構築していったつもりです。その際に武器となったのが、これまで時代小説を書いてきた経験でした。平安時代から戦国時代、江戸時代、明治時代と歴史をフォローしてきたことで、日本という国に対する理解が深まった。そこを踏まえたうえで現代に目を向けることで、見えてきたものがたくさんあったんです」

日本とは、いったいどんな国なのか。その一点を追求したという意味では、これまで書き継いできた時代小説と本作はシンクロしているのだ。

「今後は本当の意味で、世界と勝負できる小説を発表していきたいと思っています。日本人にしか楽しめないものには絶対したくない。ただ、日本を舞台に日本人の本質を描くことこそが、世界で求められる作品に繋がると思うんですよ」

羽田に突如ステルス爆撃機が舞い降りた。その対処を巡って警察庁、外務省、経産省、さらには中国人工作員、ロシアの暗殺者、アメリカ人情報将校も入り乱れた国際諜報戦が幕を開ける。警察庁の鶴来とその義兄で警備員の真丈が、時に見事な連携を見せるブラザーフッド小説!

冲方 丁(うぶかた・とう)

1977年岐阜県生まれ。1996年『黒い季節』で角川スニーカー大賞金賞を受賞しデビュー。2003年『マルドゥック・スクランブル』で日本SF大賞、2010年『天地明察』で吉川英治文学新人賞、本屋大賞、舟橋聖一文学賞、北東文芸賞、2012年『光圀伝』で山田風太郎賞を受賞。ほか『戦の国』『麒麟児』など。

(文・取材/吉田大助 撮影/藤岡雅樹)

〈「STORY BOX」2021年3月号掲載〉