伊吹亜門『幻月と探偵』

時代の WHY を探して

第一二回ミステリーズ!新人賞受賞作を含む『刀と傘 明治京洛推理帖』でデビューした伊吹亜門は、同作で第一九回本格ミステリ大賞受賞の戴冠に輝き、歴史本格ミステリの新鋭として注目を集めた。

幕末の京都を舞台にした第二作『雨と短銃』を経た、待望の第三作『幻月と探偵』は、時代がぐっと下る。舞台は第二次大戦前夜、満洲だ。

昭和一三年にした理由は岸信介が満洲にいたから

私立探偵の月寒三四郎は、満洲の中心都市・哈爾浜の一角に事務所を構えている。その日、大柄なガードマンを伴って事務所に現れた人物は、〈眠そうな顔をした四十絡みの男〉だった。「依頼主は私の上司だ。彼は現在、或る重要な案件のために優秀な探偵を捜している」「ここはひとつ、手っ取り早くいこうと思うんだ」「君が答えてくれ。月寒三四郎は、探偵として優秀なのかね」

月寒はその質問に直接答える代わりに、着衣や乗ってきた高級車パッカードの特徴などから、男の素性をズバリと言い当てる。シャーロック・ホームズシリーズの最初の作品『緋色の研究』で、名探偵ホームズがワトソンの素性を当てたくだりを本歌取りするエピソードだ。もちろん、そのことは作者も自覚的だった。

「ミステリ好きとしては、古き良き私立探偵を自分でも書いてみたい、という気持ちは以前からありました。ただ、前二作は幕末が舞台だったためにそもそも職業自体が成立せず、京都のお侍さんを探偵〝役〟にするしかなかった。満洲を舞台にするならば、〝探偵〟を主人公にできる。冒頭から、憧れの名探偵像を思いきり炸裂させてみました(笑)」

男から列車の乗車券を受け取った月寒は、満洲国の首都・新京へと赴き、岸信介と対面する。史実にある通り、のちに東條内閣の閣僚となり戦後は内閣総理大臣となる岸は当時、満洲国の産業部次長の座に就いていた。

「実在の人物を出すことで、虚構の世界ゆえのなんでもアリな雰囲気がグッと締まり、現実と地続きの物語であるという感触が出てきます。今回も誰かを出したいなと思った時に、真っ先に浮かんだのが岸でした。時代設定を一九三八年の冬にしたのは、岸がまだギリギリ満洲にいたからなんです。のちに世間から〝昭和の妖怪〟と言われるだけあって、岸には得体の知れないところがあるんですが、したたかという言葉がふさわしい人物です。ミステリとしての大事な役どころをこの人に託せば、お話がうまく転がっていく予感がありました」

岸が月寒に依頼したのは、三日前に急逝した秘書の瀧山秀一の死の真相を探ることだった。死因は毒殺であり、退役陸軍中将で大物実業家の小柳津義稙が主催した、晩餐会の夜に毒を盛られた可能性が高かったのだ。秘密裏に調査を始めると、小柳津の孫娘で瀧山の婚約者である千代子から、祖父は誰かに脅迫されていたという情報が舞い込む。実弾と共に届けられた祖父宛ての脅迫状に記されていた文言は、「三つの太阳を覚へてゐるか」。瀧山は間違って殺されたのではないか? そして、第二の事件が起こる──。

「私の書き方の癖なんですが、あくまで先に時代と場所ありきなんです。そこから物語の流れや登場人物たちの配置を固めたところで、その舞台にうってつけの謎を考えていく。できるだけ謎の不可能性が高まるようにアイデアを磨きあげたところで、最後にその謎を、自分で解きます。トリックはいつも、一番最後にできるんです」

陰陽の混沌から生まれるここでしか書けないもの

話を聞けば聞くほど、ある一点への興味が強くなっていく。平成三年生まれの作家が、関東軍による満洲事変に始まり一九三二年から一九四五年まで世界史に存在した傀儡国家・満洲を舞台に選んだ、という事実だ。

「これは前二作で幕末・明治初期の京都を舞台に選んだ理由でもあるんですが、平和で平穏無事な時代よりも、何が起きてもおかしくない時代や場所のほうが、人間の心がむき出しになります。その視点で日本の歴史を俯瞰して見ていった時に、満洲もまた何が起きてもおかしくない時代であり土地だという直感を昔から持っていたんです。いつか満洲を舞台にした、人間の心理がむき出しになるミステリを書けたらと思っていました」

デビュー版元とは別の出版社から執筆依頼が来た時、「いつか」を「今」にすると決断した。きっかけの一つは、たまたま祖母から満洲について話を聞いたことだ。

「祖母自身は満洲には渡らなかったんですが、満洲に行きたがっていた日本人は当時、すごく多かったと言っていたんですね。戦争が進むにつれて日本国内は空襲もひどくなり食べる物もなくなってきているんだけれども、満洲は食べる物が山ほどあるし、空襲もほぼない。しかもセントラルヒーティングで家はあったかいし、トイレも水洗だった。治安もいいし景気もいいから、満洲で一旗揚げたいと言う人がたくさんいたそうなんです。私たちの世代は学校の授業で、満洲で日本人は中国の人たちにひどいことをしたんだ、ということだけを教えられてきました。満洲に対していわば〝陰〟のイメージしかなかったんですが、〝陽〟の話を初めて聞いたんです。そこから自分で調べれば調べるほど、満洲には〝陰陽〟の両方の側面があったんだとつくづく気付かされました。五族協和で民族的に入り乱れており、国家運営に関しても軍部の思惑もあれば、満洲国官僚の思惑もあり、中国側の思惑も入り込んでくる。この混沌の中から生まれる、ここでしか書けないものが必ずある、と確信しました」

資料の海に潜ったことで、毒殺事件の真相を求めて満洲を巡り歩く、月寒三四郎の足跡にもリアリティが宿った。

「ロス・マクドナルドが創造した私立探偵リュウ・アーチャーはハードボイルド小説の代表的存在なんですが、銃をどんぱち撃つのではなく、ひたすら街を歩き回って関係者に話を聞いていく。そうすることで、彼が暮らすロサンザルスという街の姿が立体的に見えてくるんです。月寒三四郎にも同じことをさせたかったんですよね。街ごとに違う風景や色や匂いを書き込むことで、満洲の持つ混沌を伝えたかったんです」

本作は、古今東西のミステリ作品に対するリスペクトに満ちた、クラシックと表現しても差し支えないほど端正な「探偵小説」なのだ。

ただし、オリジナリティは揺るぎなく存在している。その根幹をなすのは、犯人の動機だ。

「もともと私はフーダニットではなくホワイダニット、〝意外な犯人〟ではなく〝意外な動機〟で驚いてもらったり、読者の心を動かせたらなと思っています。特に今回は、要所要所で動機に繋がる犯人の心情を描いてはいるんですが、〝当ててみて!〟という感じで書いてはいません。ホワイダニットには大きく二種類あると思うんですよ。推理可能な〝当てられるホワイ〟と、最後に意外な動機が明かされることで〝物語に花を添えるホワイ〟です。今回は、後者を選びました」

犯人の動機だけを取り出せば、「そんなことで?」と狂気を感じるかもしれない。

しかし、冒頭から物語を読み進め、犯人の人間性を理解したうえでその動機と出合うからこそ、深い納得が宿る。その納得を経て、物語を振り返ると全体の印象はガラッと替わる。

昭和一三年の満洲だから成立するホワイダニット

「もしも昭和一三年の満洲にいたら、誰しも抱きかねないんじゃないかという思いを犯人の心の中で増幅させ、動機としました。令和のこの時代でも起こりうる事件を、わざわざ満洲で起こすのはもったいない。違う時代、違う場所にするのであれば、そこを舞台にする必然性がほしいんです。時代もののミステリを書くうえで最も大事なことは、その時代ならではの、それでいて現代人も共感できるホワイを探すことだと思います」

現在は「STORY BOX」で、明治大正昭和期の偉人たちに材を採った連作ミステリ『帝国妖人伝』を連載中だ。一一月号掲載の第二話は、小説ファン垂涎の「あの人」が登場する。

「平日は会社員をしているので、おもに土日を使ってひいひい言いながら書いています(笑)。このご時世、筆一本で食っていくのはなかなか難しいという金銭的な面もあるんですが、会社にいるといろんな人間を見られるんですよ。同じ現象でもこう見る人とこう感じる人がいるんだ……という驚きは、ミステリにおけるホワイの部分、人間の心の部分を理解するうえで非常にいいサンプリングになるんです」

1938年の満洲。革新官僚・岸信介の秘書が急死した。自殺か他殺か、他殺なら動機は何か。私立探偵・月寒三四郎が岸から真相究明の命を受けた。元陸軍中将の孫娘にして秘書の婚約者・千代子の協力を得ながら、関係者を訪ねるが、謎は深まるばかり……本格推理の新鋭が昭和史の闇に分け入る快作!

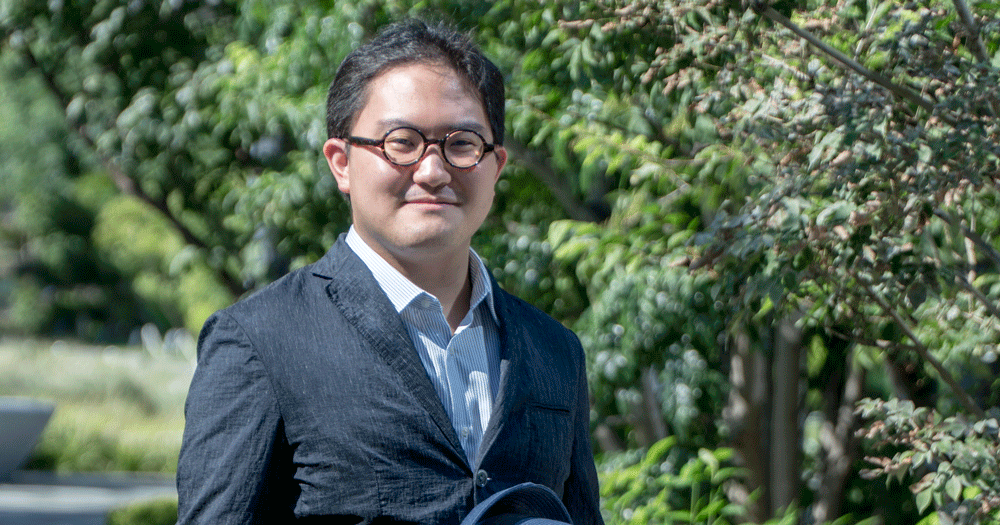

伊吹亜門(いぶき・あもん)

1991年愛知県生まれ。同志社大学卒。在学中は同志社ミステリ研究会に所属。2015年「監獄舎の殺人」で第12回ミステリーズ!新人賞を受賞、同作を連作化した『刀と傘 明治京洛推理帖』でデビュー。同書は第19回本格ミステリ大賞を受賞したほか各種ミステリランキングを席巻。

(写真提供/朝岡吾郎 文・取材/吉田大助)

〈「STORY BOX」2021年10月号掲載〉