源流の人 第13回 ◇ 森岡督行 (「森岡書店」店主)

たった一冊の本だけを売る銀座の片隅の小さな店──「茶室」のような空間で目指す 著者と読者の一期一会

国内外を問わず注目を集めるオルタナティブ書店の先導者は、未曽有の事態の中、新たな仕事を紡ぎ出す。

東京・銀座一丁目。華やかな彩りをまとう大通りから入った閑静な一角に、世界でも唯一無二の書店がある。店の名は「森岡書店」。一九二九(昭和四)年に建てられたクラシックなビルの一階の、白を基調とした、シンプルでモダンな空間だ。

森岡書店が唯一無二と言われる理由、それは、たった一冊だけの本を売っている、ということだ。そしてたった一冊の本から派生する展覧会やイベントをこの場所で開いている。著者、編集者、読者が交流を深めながら、一冊の本を手にして、客は帰っていく。店主・森岡督行は、神田・神保町の古書店員、日本橋茅場町での書店経営を経て二〇一五年五月、ここ銀座の地に店を構えた。

一冊だからこそ生まれてくる価値

「お客さんから言われて、印象に残っているのは、『一冊の本の中に入っていくような空間ですね』って。二次元である本を、三次元にしていく。そんなイメージは、私のなかでも、いつも抱いています」

たとえば刺繍家の写真集を取り上げる際には、その刺繍作品を店内に展示する。本にまつわる作品を飾ったり、著者や編集者を迎えてトークイベントを開いたりして、双方の交流を深めていく。森岡書店に集まる人たちと会話を交わし、想像をめぐらしながら、彼は一冊の本を客に手渡していく。この厄介なパンデミックのせいで国境が閉ざされる以前には、国内外から大勢の客が連日集まった。唯一無二の書店形態は、世界じゅうのメディアに取り上げられ、「日本ならではの『引きの美学』だ」と賞賛された。

神保町と茅場町での経験を通じ、「一冊の本を売る書店」というアイデアにたどり着いた森岡。

「一冊だけだからこそ生まれてくる、本を読むことの楽しみがあるはずだと思うんです」

「本を置いてほしい」と願い出る著者、編集者は国内外を問わず後を絶たない。お断りせざるを得ないことが多くて、ひじょうに心苦しい、と彼は顔を曇らせる。

では、その「一冊」が選ばれる基準とは何か。

「本にかける情熱みたいなもの。たとえそれが、自分の世界観とちょっとずれていても、面白いなって思う本です」

以前、知人の紹介で、インコの写真集を森岡書店で扱ったことがある。森岡にとって、じっくり考えたことなどなかった、鳥の世界。ところが、ふたを開けてみると、「インコ好き」の客たちで毎日溢れ返ったという。彼らが異口同音に話していたのは、「インコへの思いを存分に語る場所がない」ということだった。森岡は笑いながら振り返る。

「たしかに。目から鱗だったんです。『うちのインコはこんなですよ』みたいに、思いの丈を発する場が、リアルの空間にはないんです。猫や犬を語る空間はいっぱいありますが、考えたこともなかったですね」

この書店を訪れた外国人には、何ともユニークな特典があった。それは、客の似顔絵を森岡が描いてくれるというものだった。

「ある日、上海から来てくれたお客さんに言われたんです。『現代ほど日中の交流が盛んな時代はなかった』って。日本での留学経験がある方だそうで、流暢な日本語でした」

中国人のその客は、森岡にこう告げた。この書店には中国からの客がたくさん来ているはずだ。ところが、日本語ができず会話も何もできぬまま、ただ店を出ていくことも多いだろう。もったいない。何かしら、コミュニケーションを彼らと取ってほしいと。

そこで森岡が思いついたのが、似顔絵だった。絵を描くと言葉の通じない客たちに、みるみる笑顔が広がっていった。

この書店を開くまでの葛藤や、出会った人々との交流について、森岡は自身の著書『荒野の古本屋』に詳しく書き記している。二〇一四年に刊行された『荒野の古本屋』はさっそく韓国語にも翻訳され、ソウルでイベントが開かれた。その際も、似顔絵を求める読者の長蛇の列が生まれたという。森岡は笑いながらこう語る。

「似ていないんですけど、似顔絵でも描きますか、って言って始めただけなんです。ところが、『似顔絵を描く人』っていう認知になってしまいました」

生きるうえでかけがえのないもの

二〇二〇年から現在にかけて、まるで気まぐれのように出された三度の緊急事態宣言。「森岡書店」の営業は翻弄されている。森岡は言う。

「私、日記を書いているんです。その日記は、一年前のことを振り返って書く日記。五、六年前から続けているんです」

今、彼が書いているのは、去年、最初の緊急事態宣言が出た頃のこと。思い起こすのは、書店を運営するメンバー六人で集まった日のことだ。

「このままでは立ち行かない」

「どこかで判断しなくてはいけない」

コロナの全貌がわからなかった。このまま休業が続いていくのか。書店入口の、大きな一枚ガラスの外を、森岡は眺めてみた。通りを歩く人は誰もいない。それどころか、銀座四丁目の交差点も、百貨店やハイブランドの並ぶ煌びやかな目抜き通りにも、歩く人は誰もいない。森岡は振り返る。

「森岡書店では出版記念イベントをたくさん開いてきました。出版社、著者側から次々に『イベントはできない』という話が入ってきました」

これまで、半年から一年先までぎっしり詰まっていた予定が、次々と中止になっていった。いったん店は休業し、ビジネスモデルの再構築が急務となった。

YouTube、Instagram、Zoomライブ。考え得ることはすべて試した森岡が辿り着いたのは、リアルな空間の大切さだった。

「リモートでのトークイベントをすると、これまでより幅広い方が申し込んでくださいました。ただ、四か月もすると、『やっぱり、あの場所で本の展示をしたい』という声を再びいただくようになったんです」

森岡がこの時、気付いたこと。それは、たとえどんな世界であっても、街に出ていきたい思いを抱く人は多々いるということ。とりわけ、本と出合い、著者と向き合うこの空間はむしろ、ひとが生きていく上で優先順位が高いのでは、ということだった。彼は言う。

「不要不急のもの、と言われてきました。でも、面と向かって会話をしたり、銀座の街を散策したりすることは、きっと心身に及ぼす何かがあるはずです。かけがえのないものがあるはずです」

あんぱん作りは現代アート

一度目の緊急事態宣言、解除。森岡書店の扉は再び開き、六月の街の風が入ってきた。この時、彼が店に並べた一冊は、写真家・伊藤昊による、一九六四年の銀座を撮った写真集だ。森岡自身が本の編集を手掛けた。予約制で、六月いっぱい彼は展示を続けた。「銀座」は、他のどの街とも異なる磁場を持つ。特別な、憧れの街と捉える人々は多いだろう。ところが、そんな銀座が静まり返って、老舗がバタバタと潰れてしまい、日本じゅうの人々が心を痛めていた。そのさなかでの彼の発信は、ポジティブだった。

「偶然にもこの頃、資生堂のウェブサイト『花椿』で、銀座について書く連載を始めたんです。いま、一番困難な時代の銀座で、良いところを探すというのは、のちのち意味が出てくるのではないか、と思ったんです」

森岡書店のある鈴木ビルはかつて「甲子屋倶楽部」と呼ばれ、公演や稽古事などに部屋を貸し、二階には公演ができる舞台まで備えられていた。開店前、いっそ「ビルヂング」とでも呼んでみたくなるような、古めかしい建物に、森岡はまずほれ込んだ。店を開けてみると、銀座の良さが、肌感覚でわかったという。

「近所のすし屋さん、てんぷら屋さん。テーラー、活版屋さん。皆さん、職人で、技を守っているんです。『これって工芸だよな』と気付きました。工芸的な匂いは、前からちょっと感じていたんですよ」

たとえばバー。なんと美しい氷なのだろう。そんな氷を運んできてくれる氷屋の仕事は素晴らしい。氷を浮かべ、独自の調合をしていくバーテンダーの知見・経験もまた、素晴らしい。四丁目交差点からほど近い「銀座木村屋総本店」に足を運べば、百四十年以上も前から、年がら年じゅう焼き続け、百円玉二枚分でお釣りのくる「あんぱん」を味わえる。プロの技が時空を超え、手元で輝き続ける。

「まるで現代アートのパフォーマンスみたいだと思ったんです。安価で味わえるあんぱんを百年以上、毎日作って売り続ける。これって、現代アート。すごいと思うんです」

銀座ならではの「粋」を感じる機会も増えた。街に畏怖の念を抱き、発信を続けている森岡の存在が、銀座の古参たちに受け入れられ、いわゆる「旦那衆」、老舗の人々とのコミュニケーションが増えたという。この苦難の時代をどう生き抜くか、ひざを突き合わせて策を練り続けている。

「何かやらないといけない。一つは、今も進行形なのですが、お仕事が減った新橋芸者さんから、不要となった着物を預かり、それを群馬県桐生市の工場にお預けし、『スカジャン』のようにリメイクしてもらう企画を進めています」

広島の原爆で被爆した遺品を被写体とした「ひろしま」を代表作とする写真家・石内都氏が、生まれ故郷の桐生で和服でスカジャンをつくっていたことを知った森岡は、石内氏と相談し、プロジェクトが実現した。その時に一肌脱いでくれたのが、親しくなった銀座の洋服店の重鎮だ。彼が芸者組合に電話をかけると、即座に着物の譲渡が決まったという。

「私だったら、最初は菓子折を持って挨拶に行くところから、おそらく一年ぐらいかかったと思います。ありがたいことです」。森岡は目を細めてこう語る。

荒野の古本屋を開くまで

森岡の故郷は、銀座から約四百キロ離れた北国、山形県寒河江市だ。サクランボの有名なこの街で、森岡は野山を走り回る少年時代を送った。書籍の世界に深くのめり込んだのは、大学入学のため東京に来てからだという。銀座や新宿を物珍しく歩くのち、しだいに森岡の興味は昭和初期に建ったビルに集約されていった。そんな折、神保町の書店街に足繁く通うようになる。ある日、明治期に創業した出版社・冨山房のある路地裏に、評論家・森本哲郎の言葉が貼ってあるのを目にし、森岡は感銘を受けた。それは、こんな文言だったという。

「六本木や新宿のような街は世界中、どこにでもあるが、これだけ本と本屋が集まっている町は神保町しかない。それだけで東京は文化都市と言えるのではないか」

超就職氷河期のさなかに大学四年生になった森岡は、社会のあり方や、環境問題、政治に対し疑問を抱くようになった。その経緯は著書『荒野の古本屋』に詳しい。彼は言う。

「あの頃は、若松孝二さんの映画をよく観ていました」

社会に染まりたくない。ただ、食べていかなければいけない。卒業後も読書をして街を歩く毎日だったが、ある時、古書店・一誠堂書店の求人を見つけ、応募した。無事採用された彼にまず与えられた仕事は、本の書き込みや落丁を探すことだった。

編集者という道も考えなくはなかった。「でも、出版サイクルの速さに、ちょっと付いていけないと思っていました。書籍の数が多過ぎる。地球環境にとってどうなのか、という思いがあったんです」

古書店なら、長い年月を経て、たまたまそこに集まった一冊とじっくり向き合える。「一冊と向き合う」思いの源流がこの時に生まれた。

また、後に『自選 谷川俊太郎詩集』に出合ったことも、森岡の視野をさらに広げてくれたという。森岡は振り返る。

「世の中のマイナスの側面からプラスの側面を見ていくようになったんです」。八年の修業の後独立し、茅場町に書店を構えた。そこで出会った人たちとの交流や本への思いを通じ、銀座店のオープンを彼は決めた。いよいよ「たった一冊」というコンセプトを実行する時が来た。

引いて、引いて、本質を出す

白を基調とした空間には、骨董の棚がカウンターとして配置され、その上には黒電話が置かれている。懐かしさを覚えつつも、モダンな印象で、独特の趣向を感じる。シンプルだけれど、素っ気なくはない。彼は言う。

「好きですね。引いていくデザイン。ドイツの建築家ブルーノ・タウトは桂離宮と東照宮を例示し、マイナスとプラスの意識が日本にある、と説きました。そして『マイナスのほうが良い』と。私も同様だとは思うんです」

九〇年代後半、「芸術新潮」の「古道具坂田」(東京・目白)の連載を読み、森岡は店に出掛け、店主・坂田和實氏と話をしたという。「その時のことが、もしかしたら大きいのかな。『引いて、引いて、本質を出す』。坂田さんはそう言っていました。私の源流はそこにあるのかもしれません」

ちょっと風変わりなエピソードがある。それは銀座店オープン前日のことだ。札幌の古道具屋からカウンター用に買った重厚な棚を、オープン前日に書店の中央に置いてみると、予想よりもかなり高さがあったという。

「困りました。カウンターとしては二段分高くて、どうしようもない。『使えないね』って頭を抱えていました」

その時、五十代とおぼしき男性が、つかつかと店に入ってきたという。

「ここ、何になるんですか?」

「明日から書店を開くんですけど、この棚、二段分高くて困っているんです」

「切り落とせばいいんですよ」

「え? 切り落とせます?」

「落とせます。ノコギリ、あります?」

「ありません」

森岡がこう答えると、男性はこう告げた。

「じゃあ、東急ハンズに行ってきて、こういうサイズのノコギリ、買ってきて!」

言われるままに、銀座の東急ハンズに駆け込んで購入した森岡が、彼にノコギリを手渡すと、瞬く間に彼は棚を二段分、切り落とした。「はい、完成!」

何なんだ、このルパン三世みたいなひとは。森岡が素性を聞いてみると、彼は、建築家兼家具職人だった。超一流の匠と、絶妙のタイミングで交流することができる、銀座の底力を見せつけられた瞬間だった。

銀座から世界に発信する

書籍と著者、編集者、読者が立体交差する、そんな「森岡書店」。コロナ禍がこの先収まったとして、今後はどんな展開をしていくのか。

「当初は、なるべく早い段階で他の街にも何軒か作りたいと思っていたんです。でも、今はそう思わなくなりました。この建物と、銀座っていう場所があるからこそだと、今は思っているんです」

いっぽう、外国からの来訪客に、「パリで同じことをやってほしい」という声を掛けられたことも、森岡の記憶に残っている。パリだけではない。ニューヨーク、上海、ソウル。短期間限定で、銀座のようなコンセプトの書店を世界各地で開いてみたい。そんな構想は、森岡の頭の中にあるという。森岡は言う。

「『荒野の古本屋』続編を、来年五月頃までに書きたいと思っています。また、『荒野の古本屋』を書いた当初から、同作と対になるような物語も書きためています。それを結実させたい」

世界が閉ざされて、森岡が強く実感したこと。それは、書店は人々の心の拠り所だったということ。今年初めて絵本を刊行した。イラストレーターの山口洋佑氏と長い間構想を練ってきたものだ。「伝えたいことが次世代に繋げることができる気がして、一つの夢が叶いました。本を書いたこと、絵本を出せたことは、どれも、この場所があってこそできた仕事です。この書店を核に、やれる限り書いていきたいです」

この一年で七キロの減量を果たしたという森岡。

「ヨガにハマりました。独学なので、正しいのか不明なんですが(笑)。それから、納豆を食べるようになりました。免疫力が上がると聞いたので」

緊急事態宣言が出され、その都度クローズしていた「森岡書店」は、三度目の宣言が再延長された五月末に営業を再開した。この店に自分の本を置いてほしいと夢見る人たちが、再び、飛び込みで店に現れ始めたという。森岡は快活な表情でこう話す。

「((取材日の)十日前にもニューヨークからの方が来てくださいました。『コロナだからイベントは難しいかもしれないけれど、話だけでも聞いてください』と。スロベニア人のアーティストでした」

本をつくり、届ける人たちの思いがこもった一冊を、森岡はこれからも選び続けていく。

「ここが日本文化そのものだと評してくださる人がいます。削いで、削いで、最後に残ったものを出す、というような。いま、この東京の、世界にない何物か、何事かを表現する一つになれたら、と思っています」

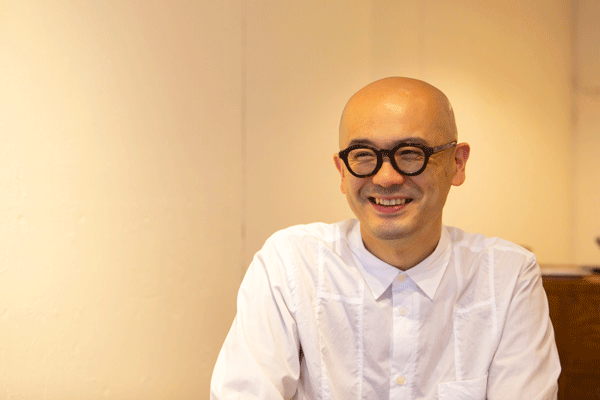

森岡督行(もりおか・よしゆき)

1974年、山形県生まれ。法政大学卒業後、一誠堂書店(東京・神保町)勤務を経て、2006年、「森岡書店」(同・茅場町)オープン。2015年、「一冊の本を売る書店」がテーマの「森岡書店」を銀座にリニューアルオープン。株式会社森岡書店代表。著書に『荒野の古本屋』(小学館文庫)、絵本『ライオンごうのたび』(あかね書房)、『写真集 誰かに贈りたくなる108冊』(平凡社)、『BOOKS ON JAPAN 1931-1972 日本の対外宣伝グラフ誌』(ビー・エヌ・エヌ新社)などがある。2020年より、資生堂『花椿』ウェブ版にて「現代銀座考」を連載中。北陸地方の和紙など地場産業とのコラボレーションも展開している。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年7月号掲載〉