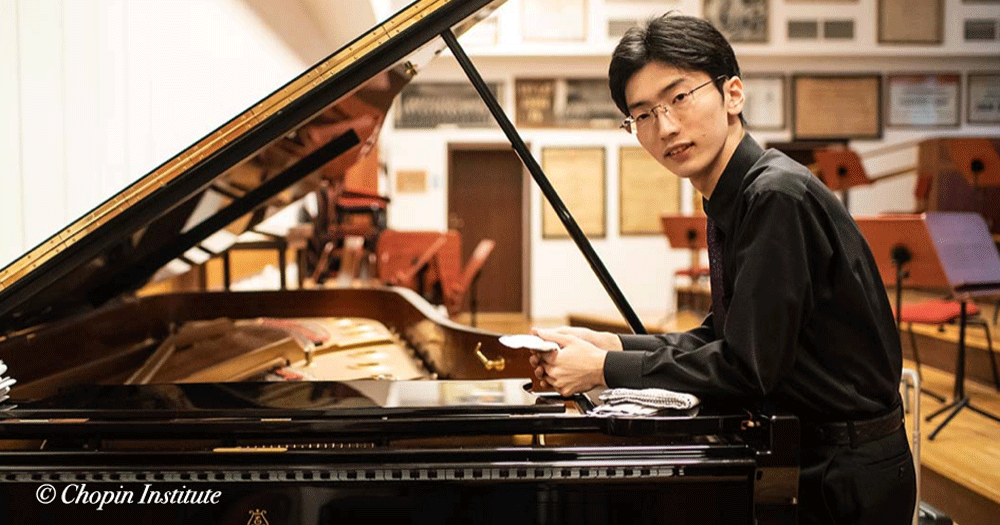

源流の人 第26回 ◇ 沢田蒼梧 (ピアニスト、医学生)

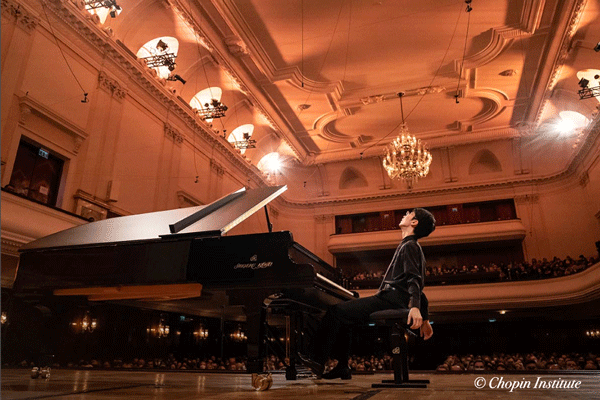

全世界の喝采を全身に浴びながら世界最高峰のコンクールで熱演

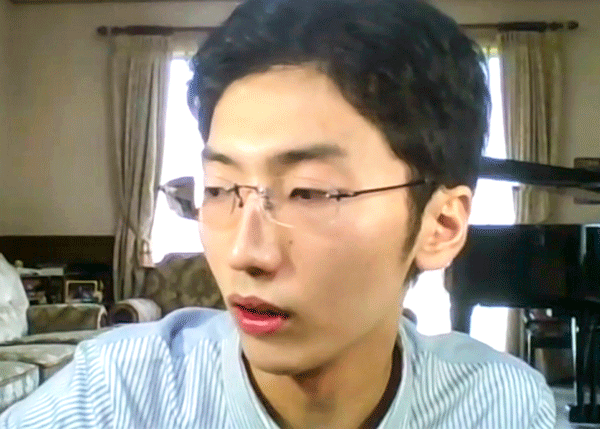

若きピアニストは白衣に身を包み現役医学生として研鑽を積む日々

選択肢はいくつあってもいい。心動かされる演奏は「ダブルメジャー」だからこその「自由」から生み出される。

「ピアノの詩人」ショパンの生地・ワルシャワで、五年ごとに開催される「フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール」。ピアニストにとって最古、かつ世界最高峰として位置付けられたこの舞台は、昨秋、全世界に向け生中継で配信された。二〇二〇年に開催されるはずが、コロナ禍によって延期されたため、なおいっそうのこと、若き挑戦者らの熱演を世界じゅうの音楽愛好家らが待ち焦がれ、見守った。

沢田蒼梧も、その熱視線を浴びた一人だ。六歳でピアノを始め、二〇一七年、高校卒業記念の初ソロリサイタル以降、ピアニストとして精力的に演奏活動を行っている。本稿の筆者は、とりわけコンクール二次予選で彼の奏でた「舟歌」が、印象に強く残っている。感情を抑制させつつ、旋律の描く真意を再現すべく、思いの限りを尽くし音符群を拾い上げていく。内面的、内省的でありながら、たしかな熱を帯びた演奏だった。

「そう言っていただけるのは、とても嬉しいです。曲の良さが伝わるのが、なかなか難しい曲だと思っているので」

快活な表情で、沢田はそう話してくれた。

演奏している最中、沢田が考えていたことは、ごくシンプルだったという。

「僕はピアノが好き、ショパンが好き。純粋に、ショパンの曲の素晴らしさを伝える演奏がしたい。そんな気持ちでした」

コンクールは、自分の演奏を向上させるための手段だと沢田は捉えている。審査員からのアドバイスは、一つひとつ、さらなる成長へと繋がっていく。歴史のあるホールに集まった聴衆、世界じゅうで見守る愛好家、錚々たる面々の審査員。彼らに演奏を聴いてもらい、評価をもらえることは、どれだけ名誉なことだろう。

「聴いてくださる方々の心に、どう響く演奏ができるか。それが一番大事だと思いました。そういう意味では、特殊な気負いは感じませんでした」

しかし、一次予選を通り、数日後に行われた二次予選当日、彼はどうしようもない緊張感に飲み込まれたそうだ。練習室と手洗いの間を、沢田が何度も往復していると、同じく出場者の反田恭平、小林愛実が見かねて彼に声をかけたという。

「そんなに緊張しているなら、もう練習をやめたほうがいいよって。楽譜でも見て、のんびり過ごしていなさいって、笑われました」

結局、沢田は緊張を克服できないまま、二次予選の舞台を終えてしまった。彼はそのことを今も悔いているという。

年齢制限の規定が最近変わり、現在二十三歳の沢田は次回のコンクールにも挑むことができる。その意気込みについて尋ねると、彼からはこんな答えが返ってきた。

「このあと二年、何事もなければ僕は研修医になっています。その後、どうなるかわかりません。自分の考えとしては、その時のモチベーションや体力、周囲の環境が許せば、とは思いますが、今は保留ですかね」

プロのピアニストである沢田には、もう一つの「顔」がある。彼は名古屋大学医学部に通う、現役医学生だ。現在、医者の卵として、大学附属の病院や、近隣の病院、大学キャンパスを奔走し、白衣に身を包み実習や試験勉強に明け暮れる。

実習から見えてきたなりたい医師像

ピアニストと、医学生の二足の草鞋。じっさい、文字通り多忙を極める毎日を沢田は送る。

「病院実習では各班に分かれ、内科、外科などあらゆる診療科を順番にローテーションで回っていきます。外科系であれば、手術室に入って手伝ったり、感染防護具をつけて患者さんの横でお手伝いをしたり」

いっぽう、内科系では、外来診療と病棟を担当し、病棟では担当する患者と向き合っている。容態を観察し、もし変化があれば担当医師に報告する。その間にも試験や課題が目白押しで、リポートをまとめる時間もどうにか確保する。帰宅し、夕食を摂ってから、こんどは深夜までピアノの練習に没頭する。土日は演奏会の予定も入り、平日は病院実習、試験の連続で、身体を休める暇もない。

とりわけ病院実習に行くようになって、沢田が初めて痛感したのは、「明らかに精神的な疲労があること」だったという。

「座学とは違って、生身の患者さんを相手にするプレッシャーは常にあります。思い至らないところで、心無い言動をしないように細心の気配りをしています」

そんな折、彼は、ある先輩医師と出会う。小児科で実習中、患者や保護者から信頼を集める若き医師だった。

「保護者の人たちが口を揃えて言うんです。『先生に聞けば、わからないことは何でも説明してくれる。何気ないお話も聞いてくれる』。生活の一部に医師が溶け込んでいるような、先生のそんな姿に憧れるようになりました」

診断が的確だ、手術の腕が良い──そういった医師も勿論素晴らしいが、また異なるところで、患者の生活を支える、心の拠り所になれるような医師でもありたいと、沢田は考えるようになった。担当する子どもたちは長期入院している場合が多く、付き添う保護者の方々も疲れを感じている。最初、一人の実習生としてどう接すればよいか迷っていた沢田だったが、一対一で接していくうちに、沢田に対しても、だんだん心を開いてくれるようになったという。

「あの時は、こんな気分だった、こんな言葉をかけられて嬉しかった……、そんなことを、お母さんたちに教えてもらえるようになり、とても勉強になりました」

小児科での実習が終わってからも、沢田は時間を見つけては、子どもたちに会いに行き、一緒に遊んで交流を続けているという。

彼がどの診療科に進むかは、今後の二年、研修医生活を送るなかで決めていく。「確定的なことは言えないですが」と前置きしたうえで、沢田は「小児科に進むと思います」と語ってくれた。

「純粋に、子どもと喋ったり遊んだりするのが好き。小児科の先生は皆、ほんわかしている方が多くて、優しい目線で子どもを見ている。そういうところに惹かれます」

目を細めながらそう話す彼に、子どもたちに囲まれ、頼りにされる将来像が透けて見えた。

背中を押してくれた師匠の言葉

一九九八年、沢田は愛知県で生まれた。父と母との三人家族だ。現在でこそ、演奏会や動画配信での朗らかなトークが印象的な彼だが、幼い頃の性格はまったく違っていたという。

「人見知りで、超繊細な子でした。二歳の時、ヤマハの親子音楽教室で、みんなで前に出てきて踊りましょうという時も、絶対に母親のところから離れられなかった」

回転寿司屋に家族で行った時には、レーンに回っていないネタを口頭で頼むことなど到底できず、回り続ける定番のネタを黙々と食べる子だったと笑う。

小学校を卒業し、中部エリアの名門、東海中学校・高等学校へ進学する。そこで彼は次第に社交的になっていった。

「いい意味で個性豊かで、『放牧』されているような感じ(笑)。そういうところで六年間過ごしました。それぞれ一芸に秀でた子たちが多かったので、影響を受けたと思います」

そして、なんと六年間、彼は首席を貫いたという。高校時代、九回行われた校内実力考査では、三年時の最初の試験以外はすべて一位だったそうだ。その、ただ一度、校内十位に甘んじたテストの前後には、ピアノの本番の予定がまったく入っておらず、暇だったという。

「数学で大ポカをたくさんやらかしました。サインとコサインを間違えた。どうも、ピアノで忙しくしていないと、テストもダメみたい」

幼い頃から接する機会の多かった小児科医に憧れ、将来の道を医師に定めた。ゆくゆくは地元で開業する可能性もあり、それならネットワークが重要だろうと、名古屋大学を進学先に選んだ。

また、医学部生活を送りながら、国際コンクールに向けてのピアノの練習時間を確保するには、生活のサポートを得られる実家暮らし以外は無理だと考えた。

そしてもうひとつ、彼が愛知に残った大きな要因がある。それは、彼が十五歳から師事するピアニスト・関本昌平が岐阜に暮らしていることだ。師匠から離れるという選択肢は、沢田には考えられなかった。

「関本先生ご自身は、厳しくピアノの道に向き合ってこられました。修学旅行も休んだというほどで、とにかく練習、毎日何時間も練習をされてきた方です」

沢田は高校一年の時、「将来は医者になりたい。でも、ピアノも頑張りたいです」と関本に告げた。その時、師匠は自身の米国留学時の経験を踏まえ、こんな言葉をかけて、沢田の生き方を受け入れてくれたという。

「ニューヨークには、ダブルメジャーの音楽家は何人もいた。沢田君も頑張ればできる」

「ダブルメジャー」というのは、主に大学で、複数の異なる分野を同時に主専攻として学ぶことだ。負担は倍増するが、複数の分野を学ぶことで、視野が広がり、知識を得ることができる。沢田は語る。

「深夜まで時間をさいてくださり、学ばせていただいてきた。今後もずっと財産になると思います。六歳からピアノを始めていましたが、弾き方を根本から変え、作品への向き合い方も、全部教えていただいた」

その頃、沢田が出場したドイツのコンクールでは、結果がさんざんだった。自分がやってきたことは何一つうまくいかず、審査員の先生からも酷評された。落ち込みながら帰国途中のフランクフルトの空港で、ストリートピアノを見つけたという。

「当時は、目立つのは好きじゃなかったので、日本だったら絶対弾かなかったと思うんですけど、誰も見てないし、弾き始めたんです。コンクールで弾いたドビュッシーの『花火』。そうしたら、すごく人が寄ってきてくれた」

「ブラボー!」「プレイ、モア!」

沢田を取り囲む聴衆の笑顔。人前で弾くことの楽しさを初めて沢田が知った瞬間だった。

「本番が好きになったきっかけですね。その時の感覚は今もあんまり変わってないです。余計な緊張感がなくなり、『なるようになる』。誰かが聴いていて、それに何らかの心が動いてくれたら、これ以上嬉しいことないって思います」

「スター・ウォーズ」から正義を考える

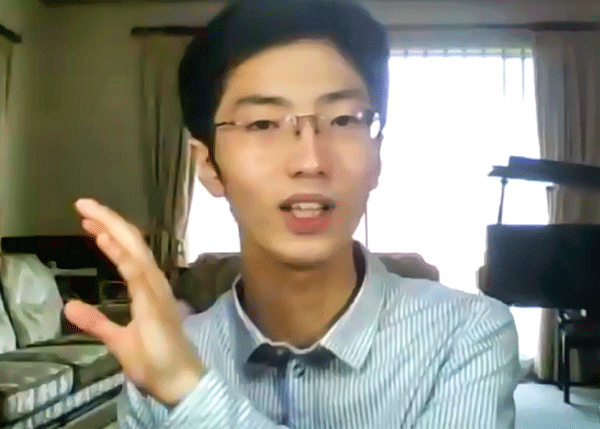

昼間は白衣に身を包み、夜間は鍵盤に向き合う。大学の同級生は、そんな沢田の存在をどう見ているのだろう。彼に尋ねてみると、笑いながらこう語ってくれた。

「演奏会に来てくれたり、応援してくれる子もいるけど、同級生の多くは、僕にそこまで興味がないんです。いい意味でクールに接してくれる。ショパンコンクールから帰ってきた時も、『ずっといなかったけど、何をしていたの?』って(笑)」

コンクールは、反田恭平が二位に輝くなど、日本人の活躍で大きなニュースになっていた。学内の写真ニュース掲示板を指差し、「あれに出ていたんだよ」と伝えると、目を丸くしたという。コンクールをきっかけに、演奏会に足を運ぶ友だちも現れた。

「『楽しかった』『あんなにお客さんがいるとは』って、素直にリアクションしてくれる。僕としてはすごく嬉しいですね」

病院実習や授業、リポートに明け暮れるなかで、沢田が没頭した授業がある。それは四年生の選択講座の授業で、「予習で『スター・ウォーズ』を全作品観て、正義について語る」というものだったという。沢田は言う。

「医者が刃物を人に向けるのが許されるのはなぜか。医者はそれが救いになると信じていて、それがある程度の人にも広まっているから、刃物を向けることが許されている。でも、それは果たして絶対的な正義なのか。自分たちが、正義って言っているだけじゃないのか。そんなことを考える授業でした。それがすごく面白くて。皆で討論するんですけど、めちゃくちゃ、ハマってしまった」

自分の発想が覆されていく感じが新鮮で、講座修了後も同級生数人と、その時の先生を誘って、読書会をやり始めたという。医学とは関わりのない、民主主義やナショナリズムについての本を採りあげることもある。最近、沢田らが勉強会で読んだのは、NHKの「100分de名著」シリーズのヴァーツラフ・ハヴェル『力なき者たちの力』。対話によって民主化を果たした東欧の劇作家の主著だ。今夏の安倍晋三元首相暗殺事件をきっかけに選んだ本だ。また、宮坂道夫『対話と承認のケア ナラティヴが生み出す世界』を取り上げた際には、ケアの意義について理解を深めていった。読書会は、日頃の勉強では培う機会の少ない、きわめて有意義な学びの場となっているようだ。沢田がこれから医者として生きていくうえで、思いの礎となっていくだろう。

選択肢は多いほうがいい

「部活も、勉強も、どっちも頑張る。それとあまり変わらない」

沢田は、現在の自分の立ち位置についてそう語る。

「医師になるなら二十四時間、患者のことを考えるべきだ、他の活動をしている医者に診てもらいたくないという意見も承知していますが、医者だって余暇の時間を持ってもいいはず。家族と過ごす時間は否定されないのに、演奏活動は否定されるのはどうなのか」

逆の視点で言えば、医者の演奏など聴きたくないと思う人もいるかもしれない。そんな甘いことでピアニストになれるか、と怒る人もいるかもしれない。でも、ピアニストは、一日中ピアノに向き合っているわけじゃない。自然や他の芸術、学問に触れ、人と語る時間こそ貴重だと沢田は言う。

「そこでいろんな人生観を培って、音楽に昇華させていくことが大事だと思います」

もちろん、一つのことを究める生き方を否定するつもりは毛頭ない。コンクールでは、そうした生き方を選んだ人々の凄まじさを痛感してきた。

しかし、彼が一生忘れられないエピソードがある。それは、大学二年生で「ジュネーブ国際音楽コンクール」に出場した時のことだ。審査員の中に、東京藝術大学の先生の名があった。

思うような結果が出せず、その先生に沢田が挨拶に行き、アドバイスを乞おうと思った折、先生は「ちょっとお話ししましょう」と、沢田をカフェに誘ってくれた。

そしてテーブル越しにこう語ったという。

「あなたのような人が出てきたということは、日本の文化が成熟してきた証です」

ピアノだけを専門に生きる意義も勿論ある。けれど、コンクールで結果を残したいあまり、どうしてもがんじがらめになる演奏が多くなってしまう。先生はこう続けた。

「あなたは、『評価されたい』という次元とは別のところにいるから、あなたの音楽には自由がある。素晴らしいと思いました。今後もずっと、医学もピアノも、どっちもやりなさい」

全肯定する言葉をかけてくれた。この先生の言葉が、今の沢田の行く道を明るく照らし続けている。そして師匠の関本も、「ダブルメジャー」で行く沢田の背中を押し続けてくれている。沢田は言う。

「『逃げ道がある』っていう言い方は、さすがに良くないかもしれませんが、とにかく選択肢は多く持っていた方がいいと僕は思います。別に人生を何歳で切り替えたっていい。可能性を持っておくのは、間違いないのかなと思います」

一本道では成し得ない、風通しの良さ。それが、医師としての沢田の強みになっていくし、ピアニストとして音の魅力にもなっていく。

自分の思い入れを伝えたい

作曲家への向き合い方、時代的背景、その時代に作曲家が抱いていた感情──。それらの分析(アナリーゼ)は勿論欠かさない。同時に沢田は、「こんなことを言うと批判される可能性があるんですけど」と前置きしたうえで、もう一つ、自身が大事だと思うことを教えてくれた。

「それは、『自分がその曲にどんな思い入れがあるのか』ということです。僕は(アナリーゼと)同じぐらい大事にしなきゃいけないと思います。自分と作曲家を同列に並べるわけではないですが、自分の思い入れは絶対に一番、聴いている人に伝わる部分だから」

自分がどれだけ、この楽曲を好きか。作曲家が楽譜を通じて伝えたい思いを咀嚼したうえで、「僕はこうしたい」っていうのは、絶対に忘れてはいけない。

「咀嚼したうえで、すべてを凌駕する自分の個性が必要っていうことは、師匠からよく言われます。一番足りないところでもある」

演奏していて、論述文や評論に聴こえてしまってはいけない。ここが伏線で、のちにここに出てくる、すごいでしょ、みたいな演奏には、心を動かされない。「どうしてもこうしたい」という演奏者の思い入れがあって、初めて、聴く人に何かを伝えることができる。師匠の教えを沢田はかたくなに守り続けている。

「作品もそうですし、演奏会全体もそうですが、一つのストーリーとして味わえる印象にならなきゃ駄目だよと、師匠からは大昔に言われ、ずっと覚えています」

聴衆が喜んで聴いてくれる。患者が笑顔になってくれる。どちらも自らの存在が誰かのためになる。沢田にとって、それが生きる証となっていく。彼は言葉を選びながら、最後にこう語ってくれた。

「医学を学ぶことと、演奏することとの間に、あえて何かを見出そうとしていることはありません。でも今後、命と向き合うことは、確実に医師としてやらなければいけないことです。人として成長できるところでもあります。心が変わったら演奏も変わっていく。数十年単位かもしれませんが、影響には相互作用が出てくるのかなって思います」

歳を重ねるほど、彼の演奏はきっと唯一の光を放つ。そして、誰も成し得ない陰影をつくり、彩りを増していく。

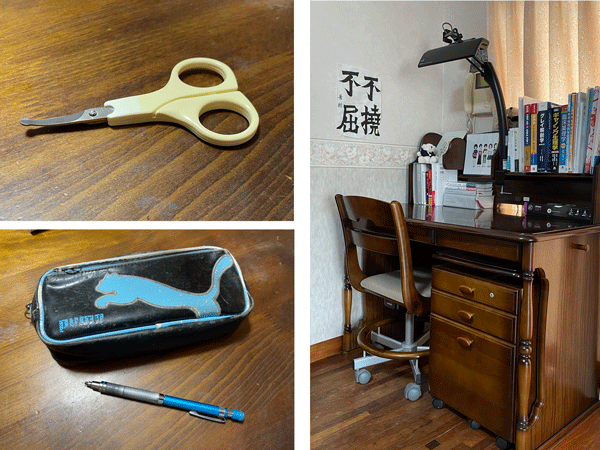

(写真右)18年間の学業を支えてきた机。一つのものを長く大事に使い続ける

沢田蒼梧(さわだ・そうご)

1998年、愛知県生まれ。同県半田市在住。6歳よりマツイシ楽器ヤマハ音楽教室でピアノを始め、山口延子・山脇一宏講師を経て、現在、関本昌平氏に師事。2018年、第73回ジュネーブ国際音楽コンクールにおいて最年少ベスト16入選。2017年3月、高校卒業記念初ソロリサイタル以来、名古屋大学医学部で医学生生活と両立しながら、精力的な活動を行っている。2021年、「フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール」に出場し二次予選まで進んだ。

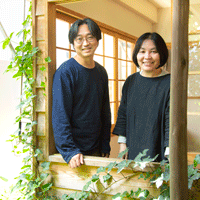

(インタビュー/加賀直樹 取材中写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年11月号掲載〉