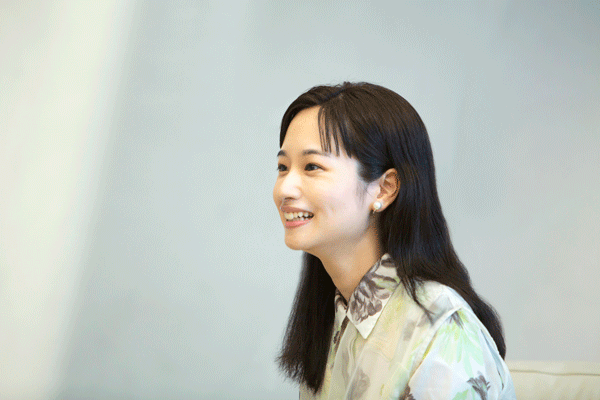

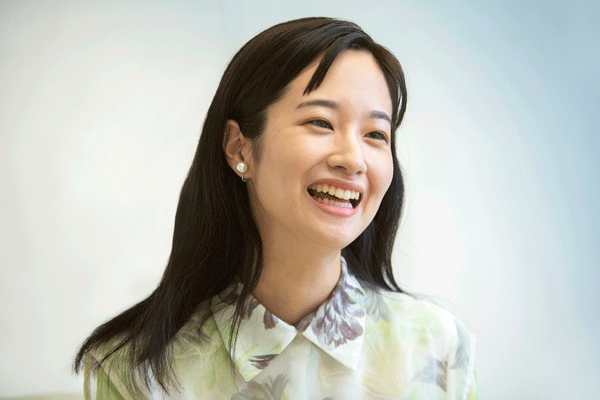

源流の人 第25回 ◇ 藤間爽子 (日本舞踊家、俳優)

唯一無二の存在感

気鋭の俳優は日本舞踊の若き家元として脚光

たおやかに、ときに激情を秘めて多様な表現空間を自由に舞い踊る

華やかな舞台は稽古の積み重ねがあってこそ。三代目の心奥に秘めた確かな決意とこれから。

俳優・二宮和也の演じる主人公・鳴沢温人が社長を務める会社に勤務し、彼の家で起きた誘拐事件の謎を解くべく尽くす温和な人物、鈴間亜矢。ところが彼女、じつは誘拐犯の一人だった──。

この春、TBSで放送され話題を呼んだ「日曜劇場 『マイファミリー』」で、物語のキーパーソンとなる難しい役どころを演じ切った俳優に出会った。藤間爽子。この作品のなかで彼女は、周囲には明るく振る舞いつつも、家族のために自己を抑え行動する「鈴間」という複雑な役柄と丁寧に向き合い、唯一無二の存在感を放っていた。NHK連続テレビ小説「ひよっこ」でデビュー後、日本テレビ「ボイスⅡ 110緊急指令室」などのドラマや、劇団「阿佐ヶ谷スパイダース」の舞台など、数々の作品での好演が光る。

そんな藤間には、もう一つ、肩書がある。日本舞踊「紫派藤間流」家元。祖母は初世家元の藤間紫だ。二〇二一年、三代目藤間紫を襲名した。伝統文化を重んじる家に生まれ育ちながら、俳優と日本舞踊家という、二足の草鞋の人生を歩む、その源流を知りたい。そう切り出すと、まっすぐな眼差しで筆者を見つめ、藤間は語ってくれた。

「小学校三年生の時の学芸会で、『フレデリック』っていう作品のネズミの役をやったんです。もともと人前で喋ったり、リーダー役を務めたりするタイプでもなかったのに、オーディションに手を挙げていました」

ネズミの出番はごくわずかだったが、その時、藤間は、何かが変わった実感を覚えたという。周囲の注目を集める瞬間が、なんと心地良いことか。おとなしかった性格が、みるみる変わっていった。いつか、もっと多くの人の前で演じたい。俳優・藤間爽子という夢が萌芽した瞬間だった。

葛藤のなかで気付いたこと

日本舞踊家・藤間爽子の源流は、祖母の初世に遡るが、自身としての記憶を辿ると、小学生の頃に立ち戻る。

日本舞踊家としてエポックメイキングとなった瞬間がある。それは小学四年生の時、「羽根の禿」を舞った時のことだ。初春の江戸吉原の門口で羽根つきに興じる「禿」の姿を描いた作品で、「禿」とは、吉原遊郭の遊女たちの身の回りの仕事をする女の子たちのことだ。舞踊当日までの日々の記憶を、藤間ははっきり覚えている。

「紫派藤間流に昔からいるお弟子さんに、まず代わりにお稽古をつけていただいて、できあがったものを祖母に見てもらいました」

舞踊を、肉体的な動きだけで捉えるのでなく、心の動きを重視せよ、と、藤間は師匠弟子から教わった。振りにとらわれ過ぎずに、内面と対峙する。そんな稽古を重ねた。

舞台の当日、今も忘れられない記憶が、藤間にはある。快活に笑いながら彼女は述懐する。

「『おお、恥ずかしや、恥ずかしや』と、袖を持って顔を隠し、くるくる回る振りがあるんです。恋のことなんて、よくわからないのに、わかったふうに少女が舞う。師匠からは『本当に恥ずかしいと思って回って』と言われ、その通りに、自分自身の感情を乗せ、顔を隠して真剣に回りました」

ところが次の瞬間、観客がワーッと笑ったという。

藤間はショックを受けた。わたしはこんなに真剣に踊っているのに!

彼女は終演後、母親に泣きついた。

「なんで、あの場面で笑われたの?」

母親は、柔和な面持ちで、彼女にこう諭した。

「あそこが良かったんだよ、可愛かったんだよ」

恋心の何たるかを、よくわからずに舞う。そんな恥ずかしさ、あどけなさ。ちょっと背伸びしながら舞う、その何とも言えない可憐な姿に、観客は心を動かされたのだった。数々の先達の舞踊家たちも、この時の藤間の舞を絶賛し、「三代目として後継を」との声が高まる潮流を生み出していく。

彼女にとって、舞踊の礎を築いた祖母・初世藤間紫は、爽子が十四歳の時に他界している。祖母への思いについて、彼女はこう教えてくれた。

「師匠、というよりも、おばあちゃん。その偉大さは、後になって周囲から聞いたんです。いろいろとお話をしてくださる方がたくさん周りにいたので、今は、わたしが直接覚えている祖母と、(周囲から聞いた祖母の思い出が)いつの間にか混ざってできあがっている感じです」

二代目藤間紫を襲名した市川猿翁に師事し、稽古に心血を注ぐ日々を送るものの、自らの目で、祖母の舞を「生」で充分に見ていない事実について、長らく葛藤を覚えてきたという。幼少の頃の藤間は、何もわからずに「うん、わかった、継ぐ!」などと気楽に言っていたが、稽古の様子を見守ってきた師匠たちは、彼女の舞の卓越性に瞠目し、彼女の背中を押し続けてきた。いっぽう、後継者候補としての現実味が増すにつれ、藤間自身は自らの勉強不足な部分に次々と気付き、悩んでいたという。藤間は当時の心境について、こう振り返る。

「家元としての器が、自分にはない。自分のことで手一杯なのに、他人のことや、日本舞踊のことなど、考えられない。家元を継ぐのは、まだ早すぎる。あり得ないこと」

自分は、まだまだ……。

悶々とした日々を送り続けていたが、ある時、大事なことに藤間は気付いたという。

「『今なら継げる』って思える日は、たぶん、一生来ない」

まだ若輩者だけれど、周囲の力を借りながら、この深淵の世界を後進へと引き継いでいく。

藤間は腹を括った。家元を継ぐ。

観て、真似て、女優の道へ

いっぽう、小学生の時に芽生えた夢も、枯れることなく順調に育っていた。青山学院大学四年生の時、彼女は焦っていた。周囲の学生が就職活動を始め、これから進むべき道を選んでいく。その様子を眺めながら、本当は何をやりたいのか、初心に立ち返ってみた。藤間は振り返る。

「その時、ずっと閉ざしていた『女優をやってみたい』っていう箱が、パカッと開いたんです。とにかく、やってみよう。今しかない。そんな気持ちだけで、飛び込んでみました」

日本舞踊の世界だけに留まることも、正解。

でも、なにかしら自分で切り拓いてみるのも、また正解。

野田秀樹の一座、朝ドラ、舞台──。大学を卒業後、彼女はひたすらオーディションを受け続けた。足繁く劇場に出掛けては、役者たちの動作、言葉、そして醸す雰囲気を、脳裏に叩き込んでいった。藤間は笑いながら、こう語る。

「(演技の)実技を学んだわけではないから、観て、真似るしかなかったんです」

藤間は言う。「芸は盗め」。日本舞踊の世界では、「手取り足取り」なんて教えてもらえない。「見て覚えろ。実際に踊るので、それを盗め」。芸事は、まずは真似るところから。幼少の頃から教え込まれたノウハウが、俳優としての演技法を会得する術となっていった。

物語の本筋とは関係がなくとも、リアリティを感じる動作が役者にはある。そんな一つひとつに心を動かされ、身体に叩き込むうち、オーディションの合格通知が届いた。

二〇一七年、NHKの朝ドラでデビュー。翌年には野田秀樹脚本、中屋敷法仁演出の舞台「半神」で桜井玲香と共にW主演という大役を果たす。俳優・長塚圭史が主宰する劇団「阿佐ヶ谷スパイダース」の一員にもなり「桜姫」では初の単独主演も務めた。今、彼女は映像や舞台の世界で活躍の幅を広げている。

ゴールではない。スタートを切ったばかり

日本舞踊と、俳優と。

「演じる」という動作について、二つの世界は似通った表現方法を辿るのかもしれない。いや、似ても似つかないのかもしれない。想像もつかない。そのあたり、彼女はどう捉えているのだろう。

「つくづく思うのは、日本舞踊は、日々のお稽古が大切だなっていうことです。一回の舞台に出るのに百回踊りなさい、と言われ育ってきました。音を聴いたら、何も考えずに身体が勝手に動くようになるまで稽古しなさい、と、先輩や師匠から常々言われてきました」

そして、稽古の時には十割の力を注いで向き合う。翻って、本番の時は八割の力で踊り、残りの二割は自らを客観的に見ろ、とも言われてきた。舞台に上がり舞う時の彼女は今でもそれを実践している。

「稽古でできなかったことは、本番では絶対にできませんから」

これに対し、俳優の世界は、同様のやり方で向き合っては、裏目に出てしまう、と藤間は言う。

「つくり込み過ぎては駄目。相手(俳優)のお芝居が変われば、こっちのお芝居も変わる。柔軟性が求められます。予定調和になってはいけない」

この台詞は、こんな口調で言おう。

ここの場面では、こんな表情をつくろう。

そんなふうに俳優が準備し過ぎてしまうと、とっさの変更に対応できなくなる。たとえばドラマ撮影。当日、現場に行って、初めてわかることが多々あるのだと藤間は教えてくれた。

「自分の役柄が仕事をする机を見てみるんです。『あ、わたしのデスク、こういう感じなんだ』。デスクが汚れていると、『自分は片づけられない性格なんだ』みたいな(笑)。そこで(演技を)変えていかなきゃいけない」

監督に指摘されれば、ただちに対応する瞬発力も磨く。百回の稽古を重ねる日本舞踊の世界とは根本が異なる。

「演劇や歌舞伎の舞台は、何回も公演があるじゃないですか。初日から千秋楽まで、何度もチャレンジできる。でも、日本舞踊って、ほとんど、本番が一回しかない。たった一回きり。スポーツ選手の気持ちに近い」

この一瞬一瞬に懸ける。

失敗すれば、立ち直れなくなる。

藤間は、次に記す言葉を語り、筆者を驚かせた。

「日本舞踊での、わたしの感覚は、『その日死んでもいいよ』みたいな感じです。『もうここで倒れてもいいや』という気持ちで、一回一回を演じる。そんな感じなのかなって思っています。勿論、あくまで、わたしの場合は、です」

コロナ禍で長らく延期されていたが、二〇二二年春、「襲名披露公演」が国立劇場で行われた。この時も、「ここで倒れても良い」という気持ちで臨んだと、藤間は笑う。

演目では、歌舞伎舞踊で「女形の最高峰」と称される「京鹿子娘道成寺」に挑んだ。白拍子の花子が道成寺の鐘供養に訪れ、舞を次々に披露するうちに鐘に飛び込み、蛇体となって現れる。恋にまつわる女の姿を、ただ一人で約四十五分、踊り抜く大作だ。舞台上では衣装を一瞬で変える「引抜」などの見せ場がある。クライマックスでは、大きな鐘の上に上って、蛇体に転じるほどの女の情念を見事に舞い切った。藤間は力を込めて、こう語る。

「長距離走を走り切った気持ちでした。でも、あそこはゴールではない。むしろスタートです」

もっと身近に日本舞踊を

近い将来、「やりたいし、やらなきゃいけないな」と思っていることが藤間にはある。

「自分のリサイタルです。日本舞踊なのか、何なのか……。歌ですか? 歌はどうかわかりませんが(笑)、やりたいなと思っています」

伝統芸能を担う一員として、どこか垣根の高い印象を、いかに払拭するか。これについて藤間は考え続けている。

「好きで楽しく踊っているだけじゃ駄目ですね。考え続けなきゃいけない立場になりました」

その一つとなったのが、映像作品「日本舞踊Neo-地水火風空 そして、踊」の主演だ。このプロジェクトのように、映像の世界で日本舞踊を追求していくのだろうか。藤間に尋ねてみると、彼女は首を縦には振らなかった。

「この作品は、映像に向けてつくられた舞踊となっています。映像ならではの良さはありましたが、いっぽうで、オンラインで観る舞台でも、『ああ、生で見たらもっと良かったんだろうな』って思ってしまう公演が、たまにあります。劇場空間に行ってみないと感じられない良さがある。劇場の空気を支配するような舞踊や演技に、わたしは惹かれます」

東京・赤坂の稽古場で、弟子たちと向き合う。この時間が、何よりも楽しい。そう言って藤間は目を細める。

「まだ大学生で、ちょうど就活中の弟子にはいつも『大丈夫なの? 卒業できるの?』って(笑)。お稽古が終わった後に会話する時間が大好きなんです。わたし自身がそうでしたし、そういったところも舞踊の良さっていうんでしょうか、関係性を大切にしていきたい」

門を叩いてくる若い弟子のなかには、正座ができない人、扇を開けない人、着物を着られない人もいる。最初はそれで構わない、と藤間は笑顔で話してくれた。

「回数を重ねればできるようになります。(日本舞踊は)意識が高いとか、値段が高いとか、そういうの全然ないです! むしろ安いですから。仕事の終わりに日本舞踊、習いにきませんか?」

「大丈夫。どうにかなる」

日々の疲れを癒やしてくれるのは、十年来の愛犬「晴男」の存在だ。Instagram でもたびたび、愛嬌たっぷりの「晴男」の写真がアップされている。父が雨男なのだそうだ。それで、「晴男」という名前になったと彼女は笑う。

「ストレス解消は、晴男の匂いを嗅ぐこと(笑)。嗅ぐと、すごく癒やされますね。どんどん動物が好きになって、動物の動画をずっと見ています。歩いている時、可愛い犬が散歩していると、飼い主に話し掛けて、スッゴイ触る!」

このところ藤間が読んでいる本がある。

『タマ、帰っておいで』(講談社)、『わたしたちが27歳だったころ 悩んで、迷って、「わたし」になった25人からのエール』(講談社)、『翻訳できない世界のことば』(創元社)の三冊だ。

『タマ、帰っておいで』は横尾忠則が描いた、愛猫タマへのレクイエム画集だ。亡きタマに関する文章や日記が絵とともに綴られ、横尾の喪失感や寂しさ、感謝の気持ち、楽しかった思い出などが切々と伝わる。劇団のオンライン会議で、長塚圭史が薦めていることを知り、買い求めて読んでみたら、「涙が止まらなくなりました」。愛犬「晴男」を愛し、界隈の動物を愛する彼女にとって、横尾の思いの詰まったこの本は、痛切に心を抉るのだろう。

『わたしたちが27歳だったころ 悩んで、迷って、「わたし」になった25人からのエール』は藤間にとって大切な本だ。

「女優を一緒に頑張っている友達からプレゼントされました。今、まさに二十七歳で(取材当時)、仕事もプライベートもいろいろ悩む時期。わたしの周りもどんどん変わっていく。不安や心配にかられたら本を開き、元気をもらっています」

仕事では、他人を引っ張る立場になった。そんな場面での振る舞い方などについても示唆を与えてくれる。さまざまな分野で活躍する人たちが綴ったメッセージに、一つひとつ励まされるうち、藤間はあることに気づいたのだそうだ。

「あんまり悩み過ぎるな、どうにかなる! そうか、振り返ると、たしかにそうだよな、って」

かつて思い悩んでいた時が自分にもあった。でも、今となっては「大丈夫、どうにかなるから」って思える。悩みは皆、そんなに大きく変わらないんだな。そうだとわかると、気がラクになってきたという。

どうにかなる。どうにかならなかったら、その時にまた考えれば、それでいい。それがいい。藤間の信条になった。

襲名し、三代目家元として今、藤間が強く感じていることがあるという。それは、「欲」という感情が生まれてきたということだ。

「もっと踊りが上手くなりたい。これまで、欲というものがなかったわたしが、ちょっとずつ、ちょっとずつ、欲が出てくるようになりました。それが責任というものなのでしょうか。変わらなければいけない」

爽子、という本名は、母が付けてくれた。爽快に演じ、颯爽と舞い、観る者を魅了し後進へと繋いでいく。

(写真下)最近、心に響いたという3冊

藤間爽子(ふじま・さわこ)

1994年、東京都生まれ。幼少の頃より祖母で日本舞踊紫派藤間流の初世家元・藤間紫に師事。青山学院大学文学部比較芸術学科卒業後は、舞台や映像を中心に俳優としても活動。2021年、三代目藤間紫を襲名。2022年、ドラマ「マイファミリー」(TBS)の鈴間亜矢役で話題に。劇団「阿佐ヶ谷スパイダース」に所属。兄は日本舞踊家の初世藤間翔(藤間貴彦)。

Hair & Make-up: TOMOE CHIKA (artifata NOMAD), Stylist: kyon

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年9・10月合併号掲載〉