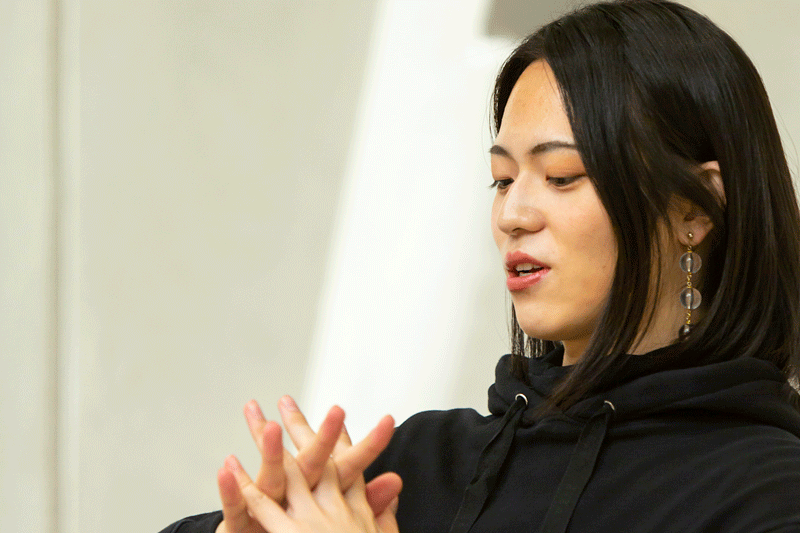

源流の人 第8回 ◇ サリー楓 (建築家・モデル)

自らの性に向き合い、問い直し歩み始めた人生に集まる共感

建築家として従前の価値観を取り払い、越境していく

大事なのは、ジェンダーではなく「自分らしく」生きること。就職活動でもその信念は揺らがず、道を拓いていった。

自分らしさを諦めたくなかった

二〇二〇年九月三十日付の「朝日新聞」(全国版)朝刊紙面に、目が釘付けになったひとは多いだろう。ヘアケアブランド「パンテーン」(P&Gジャパン)が打ち出した、清冽な全面広告だ。

「この髪が私です。#PrideHair」

白いシャツを着た人物二人が、揺るぎのない、そして柔らかな眼差しをこちらに向けている。二人のうち右側、ロングヘアーの人物の傍らには、こんな文が記されていた。

「髪だけは、嘘をつけなかった。髪を切ることは、ずっと大切にしてきたプライドまで切ることになるから。」

この人物は、サリー楓。自らを「男性」から「女性」として生きることに決めたトランスジェンダー女性だ。ちなみに楓の左側の短髪の人物は、女性から男性として生きはじめたトランスジェンダー男性だ。共に数年前に就活を経験し、今回の広告は就活生向けに、「自分らしく生きること」を伝えるメッセージだった。

トランスジェンダー(トランス)とは、生まれ持った「生物学的性」と、自分自身が認識する「性自認」が異なる人々を称して使われる言葉だ。服装やメイク、髪、内に秘めた気持ち──。本来ならありったけの自らの個性を発揮させたいのが就活であるはずだが、彼ら/彼女らはそれが叶わない。広告には、こんな文言が添えられていた。

「自分をアピールしたい時に、自分を偽らなければいけない。誰にも相談できない悩みを抱える就活生が、この瞬間にも、います。だからこそいま、一緒に考えませんか。就活を、自分の個性を偽る場ではなく、自分を、自分らしく表現できる場にするために。」

広告に登場した理由について、楓に尋ねてみると、彼女からはこんな簡潔な言葉が返ってきた。

「自分らしさを諦めたくなかったんです」

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字で「LGBT」(性的少数者)。当事者らや「アライ」(理解者のこと。同盟、支援を意味する英語 ally が語源)の人権啓発の取り組みが功を奏し、最近では各地の自治体で制度整備が進み、多様性の重視をうたう企業が増えてきている。とはいうものの、実際に生きるひとたちが抱える個々の葛藤が、そっくり寛解されたわけでは、決してない。二〇一八年、就職活動に奔走していた建築を専攻する大学院生の楓も、またその一人だった。

「当時は、男のひとがそのまま髪が長くなっただけ、みたいな感じだったんです。『女性である』というアイデンティティーに、自信を抱けないでいました」

同じ葛藤を抱えたトランス女性がいないか──。いろいろ探し回ってみたものの、「ロールモデル」になるような存在が見つからなかったという。楓は振り返る。

「諦めて、髪を切って、男性として就活しようと思ったこともあったんです。でも、ここで自分が負けてしまうと、五年後、十年後に就活する(トランスの)ひとも同じ葛藤を抱えると思ったんです。『本当の自分の姿で就活したいなと思った時に、お手本にできるひとが誰もいない』って。それは私が今、諦めたせいになってしまう。そんなのって、すごくイヤだ! そう思ったんです」

「ロールモデル」がいないのなら、自分がなれば良い。心に決めた楓は、髪を切ることを止め、メイクも施して就活に勤しんだ。GID(性同一性障害)の診断も受け、かねてからの自らの意向に対し、腹を括った。

この時に諦めずに臨んで本当に良かったと、楓はつくづく思い返すのだそうだ。というのも、就活生や転職活動中の社会人から、同様の相談がメールやSNSのダイレクトメッセージで多数舞い込むようになったからだ。

「悩みを持っているひとは、私だけじゃなかった。声を上げられずにいるひとたちは、もっと全国にいるはず。『私がいるんだよ、自分らしく就活しても、不利に働くことなんてないよ』。広告にそんなメッセージを込めました」。パンテーンの広告はテレビでも放映され、絶大な共感を呼んだ。

インドでの運命の出会い

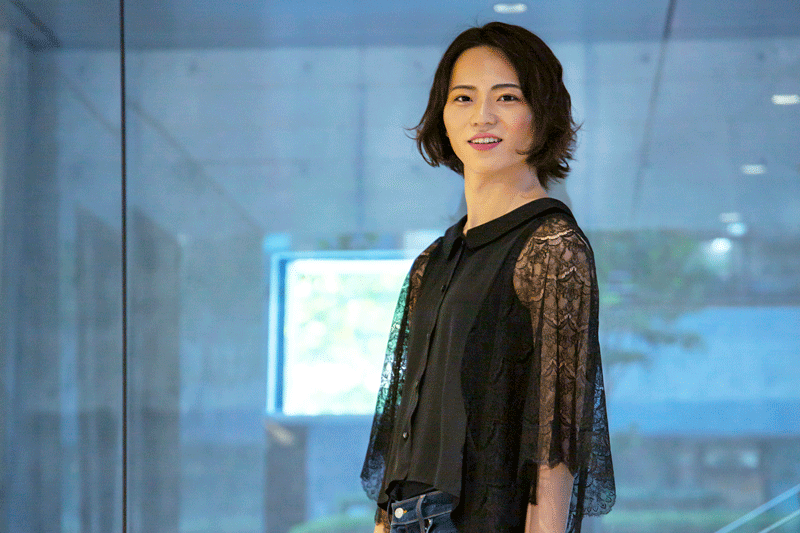

内定が出た数社のうち、楓は日本でもトップクラスの大手設計事務所への入社を決意。二〇一九年、建築家として社会人人生のスタートを切った。「サリー楓」という名は、仕事の時に使う畑島楓という名前に対して、LGBT関連の講演やモデル活動に従事する際に使っている。コミックやアニメの魔法使いを連想してしまうような、何とも不思議で艶やかなその名の由来は、楓が学生だった頃に遡る。

「女性として外に出るのが怖くて自信のなかった時期に、インドを旅したんです。その時、民族衣装のサリーが、山ほど土産物屋に置いてありました」

店に入った楓の目に飛び込んできたのが、青と金色のシックなサリーだった。「すごく綺麗な色!」。店員に、「私に似合うサリーはどれですか?」と聞いたところ、その店員は、楓が一目惚れした一着を即座に手に取り、「これ、絶対似合いますよ」と声を掛けてくれたという。

「これは運命だ! と思って、迷わずサリーを買い求めたんです」

長らく、着る勇気を持てないでいたが、帰国後、女性として生きることをようやく実感し始めた時、カメラマンに「あなたらしい一枚を撮りたい」と請われ、楓は初めてサリーをまとった。その瞬間、胸がいっぱいになり、涙が溢れそうになったという。

「私が初めてファッションに追い付けた気がしたんです。自分が着たいものと、着ている自分とが交差した感じ。その瞬間に立ち会えた気がしました」

楓はこれを期に、自らを「サリー」と名乗ることにした。いっぽう「楓」という名前は、花の美しい桜や桃ではなく、樹木として成熟した瞬間が最も美しい姿が、自身の人生の目指す姿に近いという理由で命名したという。

自分のことがわかった瞬間

性的少数者には、過去に葛藤を抱いたり、周囲からいじめを受けたりした苦い経験を持つひとが多い。楓自身は、「あからさまなことはされたことがない」と述懐しながらも、「違和感を抱き続けてはいた」という。

「幼稚園の時、女の子と一緒に遊んでいたのに、小学校に上がると、男女に分かれてしまう。男の子たちの輪に入れない。かといって、女の子のグループと一緒にいると冷やかされる。昼休みはずっと絵を描いていました」

担任の先生からは、「他の子たちと一緒にドッジボールしなさい」と諭された。それが面倒くさくなり、楓は「絵が描きたいから絵を描いているんです」と言い返した。そのうち、みるみる画力は上達し、小一の時に新聞社や校内の賞を獲った。とりわけ、お城の絵を描いた時に評価されてからは、建物の絵を描く作業にのめり込んだという。「親に『建物の絵を描いたらお金がもらえる仕事があるよ。建築家っていうんだけど』って言われたんです(笑)。一生食べていけるのか、じゃあ『建築家になる!』って言ったんです」。八歳の決意だった。

幼いながら建築の本をひたすら読む日が続いた。思い出深い一冊は、スペインの建築家サンティアゴ・カラトラバの写真集だという。その造形美に楓は息を呑んだ。もともと彫刻家だったカラトラバ作品には、美学と理学の計算の美しさが高次元で統合されている、と感じたという。楓は言う。

「その写真を、何回も何回も画用紙に模写するんです。そんなことばっかりしている子どもでした。建築家の本は文章より写真や絵が多かったから、難しくないと思ったんです」

菊竹清訓の『代謝建築論』も読み耽った。建築家への夢は募るいっぽう、「LGBT」という言葉を知る瞬間までは「自分が何者なのか」を問う日が続いたという。楓はその瞬間の時のことを、こう振り返る。

「高校時代にインターネットで『LGBT』という言葉を知って、すごく幸せな気持ちになりました。自分のことがわかった気がしたんです。こういうのって、自分だけなのか、『変なこと』なのかと思っていましたから」

喜ぶいっぽうで、「自分ももっと努力しないといけない」と感じたという楓。意を決し、女性の恰好で初めて授業に参加したのは大学院生の時だった。周囲の大げさな反応を危惧していたが、ものの数分で彼らは「素」に戻り、拍子抜けしたという。メイクをした楓に周囲は尋ねた。

「これはどういうこと?」

「今日から女性として通学したいんです」

「そうなんだ。今後は、何て呼べば良い?」

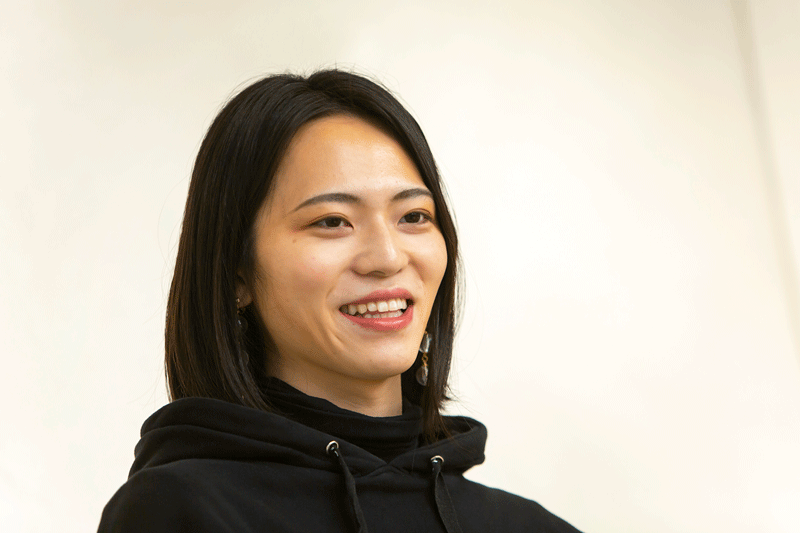

やり取りはそれだけでした、そう言って楓は楽しそうに笑った。

そして、いよいよ就職活動に取りかかった。

「三社受けたんです。設計事務所二社と、広告代理店。いずれも在学中にインターンを経験して選びました」

二社の設計事務所はいずれも日米で最大手。米国の企業では、オープンリーな当事者の社員が既に在籍しており、ジェンダーに関わる質問時間は一秒もなかった。そもそも業界のトップランナーたちには、性差や性自認でふるいをかけるような甘さはなく、スキルの有無だけが採用可否の判断材料なのだろう。楓は、全社から内定を勝ち取った。自らの知力を武器に、自分の力だけで夢を叶えていった。

このように、人生を力強く切り拓く源流とは何なのか。楓にそう問いかけると、困ったように笑って少し考えながら、教えてくれた。

「私、体力があるのかな。……ひとに相談する、ということはすごくやっているんです」

楓がつねづね思うのは、「報告・連絡・相談」の「ホウレンソウ」が苦手なひとが意外に多いこと。報告と連絡は比較的マシだが、相談が苦手なひとが多いという。

「私って、一人で何かを解決できることが少ないんです。現場でメチャクチャ質問する。わからないこと、自分でできないことがあれば、年下のひとに対してでも恥ずかしがらずに相談するところがあるかも」

プライドを持つことは何より大切だ。ただ、問うことに対する恥など捨ててしまえ。その両輪をフル回転させながら、人生を切り拓く。てらいのない、真っ直ぐな眼差しこそが、楓の強さの真髄なのかもしれない。

楓に「選ばれた」会社側は、彼女をかけがえのない人材と捉えているようだ。人事担当者からこんな言葉を掛けられたという。

「会社もこれから変わっていかないといけない。楓さんのほかにLGBT当事者がいるかもしれない。一緒に学びたい」

自分らしさを諦める必要など、一つもない。一緒に会社をつくっていこう。楓は入社二年目にして、業務のほか、人事制度、福利厚生、転勤、給与に対するパートナーシップ制度の配慮を一緒に考えているという。社内には、カミングアウト(公言)をしていないものの、当事者である従業員がいる。

「『今まで言えなかったけれど、自分もだよ』と言ってくださるかたがいます。共感してもらえることって、当事者にとって心強い。共感できる場、ひとがいくつも社内で生まれたことは、大きいことだと思います」

彼らからの言葉で励みになったのは、「あなたのようなひとが一人いるか、いないかだけで、全然違うよね」という一言だった。楓は言う。

「カミングアウトして入社しただけで(彼らに)感謝されました。とても嬉しいことです」

デモの先に、生産的な議論を

こんなふうに、性的マイノリティへの周知理解が急速に進むいっぽう、国会議員や自治体議員による不躾な差別発言も散見され、それに賛同する人間も依然として存在するのが、この日本の現状でもある。楓自身は、そんな様相をどう見ているのか。

「(東京)代々木公園のLGBTのパレード(東京レインボープライド)は、今年(二〇二〇年)はコロナ禍で開催されませんでしたが、昨年は一昨年の一・三倍、参加者が増えました。これって凄いこと。LGBTに対する認識、取り巻く状況は日々良くなっている。有名人を中心として、人権を語るかたが増えてきています。ただ、いっぽうで、普通に学校に通っていたり、会社で働いていたりする当事者が点在するということに対するリアリティが欠けたまま運動が進んでいる、とも思っているんです」。楓は続ける。

「私が感じるのは、『男性』『女性』という性別があって、その区切りが存在するままで、『LGBT』という『第三の性』というジャンルが爆誕しただけなんじゃないかって。発泡酒、第三のビールのように。それでは意味が無いじゃないですか」

LGBTのなかにも、グラデーションはあるはずだ。種類ばかり乱立させてもしかたない。男女の枠組みだけで捉えられないグラデーションがあるということを、世間が理解していかないと、話は進まない。

「こうしたトピックに理解を示さないひと、興味のないひともいる。そうしたひとも含めるのが『ダイバーシティ』。(国会議員の)杉田水脈さんが『生産性』云々の失言をした時、私は英訳して世界に流しました。それでデモも起こりました。あの時に思ったのは、『デモで終わったのはすごく貧しかった』。あの後、杉田さんと勉強会を開く段階まで行っていたら、それこそ生産性のある結論になった」

怒りを表明するだけでは、「男」「女」「LGBT」の溝を深めるだけ。もっと建設的な提言をしていきたい。

いちばん近しい家族との関係について思い悩む性的少数者は多い。楓の場合も、何でも相談できるという姉以外とは、このことについて話し合わないまま時が経ってしまったという。楓自身の記録を綴った映画『You Dicide.』には、初めて親子で話し合いの場が持たれるシーンがあった。

「父は、自分の子として私を愛せるけれども、娘だとは思っていない。それを『理解がない』と言ってしまうのも私は違うと思っています。ただ、映画を経てからスッキリした。やり取りは頻繁にするようになりました」

ボーダレスな建築をつくりたい

建築家としての日々は忙しい。在宅ワークが基本だが、このコロナ禍においても現場へは早朝から奔走している。

「現場にはやっぱり行かないと。建築って、地に根差したもの。中にひとが入るぐらい大きいし、一品生産で、土地に根差している。やはり実物を見ないことには始まりません。周りの『こういう建物がほしい』という話を聞かずに、良いものはつくれないですね」

入社早々、首都圏じゅうの名立たる事業を手掛けるチームに属する楓。ただ、建築家という仕事は、建物を建てるだけではなく、中の人々の生活も内包して考えるものだ。楓にしかできない仕事とは、何だろう。

「私は自分の性別を一度問い直し、『男女』という区切りしかない時代に、そうではない答えを自分なりに見つけ出しました。トランスとは『越境すること』。建築も同じだと思うんです」

たとえば、図書館を新設するとしたら──。従来の「図書館的建物」の建設の蓄積から設計するという発想を「越えて」みる。楓がまず考察するのは、「本を読む場所とは」という問いかけだ。本を読む時に自身が最も集中できるのは、山手線の車内だ。従来の「図書館」の雰囲気とはおよそ合致しない。こんなふうに「本を読む」場所とは何か、動作から問いかけ、その場所をつくる。そもそも図書館とカフェ、美術館を分けて考える必要があるのだろうか。お酒を飲みながら本を読んだり、絵画を楽しんだりしても良いはずだ──。境界を越えていく。

「男女というカテゴリーを一度引いた目で見た経験と似ています。ボーダレス。越境するような建築のつくりかたをしていきたい」

組織のなかで自分らしさをどう活かすか。楓は「働き方自体にはこだわりがない」と言う。

「自分が属している組織を自分なりに使いこなすというのも現代的な独立のあり方かな、と」

新機軸が拓けるならば、組織であろうと個人であろうと、何でも良い。今は「会社を使いこなす」やり方で、キャリアを重ねていく。楓はそう心に決めている。

休みの日には、他業種に就く友達を誘い、美術館に出掛ける。最近できた建築を見に行ったりもするという。

「先日は、立川に大きなショッピングモールができて、中庭の設計がうまいと聞いたので行きました。その建築について私がずっと説明していると、皆、『すごく楽しかった』って(笑)。『そんな目で建築を見たことがなかった』って言ってくれるんです」

ルッキズム(外見至上主義)もまた差別に繋がることは承知のうえで、つい聞いてみたくなるのは、心身共に美しいその佇まいを保つうえで心掛けていること。思い切って尋ねてみると、楓は快活に笑いながら、こう答えてくれた。

「ホントに何の華やかさもない話ですけど、寝る前に温かいものを飲むようにしています。最近は養命酒(笑)。お湯に溶かして飲んだら、眠りが良くなりました。……養命酒の『回し者』じゃないですよ(笑)」

強くて、優しいその眼差し、その軌跡。楓の存在は、後進の当事者の道筋を、間違いなく明るく照らすはずだ。

サリー楓(さりー・かえで)

1993年、京都生まれの福岡育ち。8歳から建築家を目指し、慶應義塾大学大学院を修了後、日建設計でコンサルティング業務などを手掛けている。また、性的少数者LGBTの人権啓発の分野で講演活動やモデル活動も行う。映画『You Dicide.(邦題:息子のままで、女子になる)』に出演し、自身の人生について語っている。同作品は Los Angeles Diversity Film Festival 2020 にてベストドキュメンタリー賞を受賞した。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2021年1月号掲載〉