著者の窓 第12回 ◈ 岸 政彦『東京の生活史』

岸政彦さん編『東京の生活史』(筑摩書房)は百五十人の聞き手が、百五十人の人々に東京での生活について聞いたインタビュー集です。家族との確執を語る人、華やかな東京暮らしを語る人、戦争体験を語る人──。プロフィールのない語り手の声が、それぞれの人生、それぞれの東京を鮮やかに浮かび上がらせる。現在四刷、一万五千部を超えるヒットを記録している同書の成り立ちについて、編者・岸政彦さんにうかがいました。

二十五年かけて作った本

──『東京の生活史』はまず装丁に心惹かれました。文字だけというシンプルなデザイン。帯も「一五〇人が語り、一五〇人が聞いた東京の人生」というコピーとあとがきの抜粋があるだけで、詳しい内容紹介はありません。

余計なものが嫌いなんですよ。余計なものを付けたくない、というのは僕の仕事すべてに共通しているかもしれない。詳しい内容紹介なんていらないじゃないですか。ツイッターで刊行前から話題になっていましたし、百五十人に聞いて百五十人で書いたんやで、ということが分かればそれでいい。編集者は語り手のプロフィールや要約を載せたほうがいいと言ったんだけど、頑として断りましたね。「二十代、OL」とか載せがちですけど、要らないですよ。論文ではなくこれはいわば文学なんですから、ただ読んで面白がってくださいと。

あちこちで散々言っているんですけど、これを読んで東京に詳しくなることもありません。「二十四時間眠らない街、東京」みたいな切り取り方はしていないし、分かりやすい結論があるわけでもない。面白いことに読者はちゃんとそういう受け止め方をしてくれたので、趣旨が伝わったんだなと思っています。

──たとえ見ず知らずの人のライフヒストリーでも、じっくり耳を傾けてみれば面白い。こうした視点は岸さんが『街の人生』などのお仕事で、読者に示してくれたことですね。

僕は『東京の生活史』を二十五年かけて作ったと思っているんですね。生活史の聞き取り調査は、社会学でも歴史学でもごく普通の調査方法なんですよ。でもむき出しのライフヒストリーがこんなに面白いんだよってことを一般に伝えたのは、多分僕や、という自負がある。僕が『街の人生』などを書く前だったら、この企画は絶対通らない。

生活史モノグラフだけがずらっと並んでいる本、という企画は結構前からありました。ボルヘスの『バベルの図書館』のようなイメージで、誰かの語りが並んでいる。中学の時にスタッズ・ターケル(アメリカの作家、著書『よい戦争』『仕事!』などのインタビュー集で知られる)を好きになって、こういう本を自分でも作りたいと思った。それをやっと作れたという感じですね。

ある意味、これまでやってきたことの集大成。それをみんな面白いと言ってくれて五千円近くする本を一万人以上が買ってくれたというのは嬉しいです。

インタビューでどれだけ「積極的に受動的」になれるか

──聞き手の百五十人は約五百人から公募で選ばれたそうですね。どのような基準で選考されたのでしょうか。

最初は二、三十人集まればいいかな、くらいの気持ちでいたんですが、いざ公募してみると五百人くらい応募がきて(笑)。編集者にページ数と価格を計算し直してもらって、想定していた百人の枠を百五十まで増やしました。そこからは総合的な判断ですよね。本当なら全員に参加してもらいたいけど、刊行まであまり時間がない。編集者と応募のメールを全部読んで、合計十時間かけて検討しました。せっかく企画に賛同してくれて、メールを送ってくれた方に残念なお返事をするのは、本当に辛かったです。

──聞き手の皆さんの多くは、インタビューをすることも、それを記事にすることも初めてだと思います。取材や執筆について、どんな助言をされましたか。

通三時間くらいしゃべってもらうと六万から八万字にはなるんです。そこから一万字を抜き出すのには、みんな相当苦労したみたいですけど、「どこでもいいよ」と。その人の人生の一番エモい部分、人となりを表している部分を残そうなんて考えなくていい。結局途中から始まって、途中で終わるしかないんですから。

文章を縮めないでください、とは散々言いました。語られたままを文章にして、「あー」「えー」みたいな部分も削ってくれるなと。削除するならブロックごとにしてくださいとお願いしました。中には「どうしてここを残したんだろう」という文章もありますけど(笑)、それが聞き手の琴線に触れるポイントだったんでしょうね。

──参加者には、「私たちは、どれくらい『積極的に受動的』になれるか?」をキーワードに研修をおこなったそうですね。積極的に受動的、というのは面白い表現ですが。

しゃべっていただくということは、何か答えを聞き出す作業じゃないんです。我々は語りをいただいて帰る。脱線しても必ず最後まで聞いて、なるべく質問しないでほしいと研修では言いました。強調したのは、「あなたにとって東京とはなんですか」という質問だけはしないでほしいと(笑)。世間話をそのまま載せるだけで絶対面白いんですから。

原稿は三回くらい本人チェックをしてもらっています。そこで削ってくださいと言われたら無条件に削る。本人が削ってくださいという部分は、人生の深いところに関わるエピソードだったりするので面白いんです。だからつい残したくなるんだけど、語り手の言いなりになってくださいと。それでも面白さは全然変わらないんですよ。大きな鍋で味噌汁を作るのと一緒です。もともと出汁が効いているから、一杯だけ取り出しても美味しさは変わらないんです。

意味がないものは、意味がないから美しい

──外国にルーツをもつ人、LGBTQの人など、東京でマイノリティとして生きる人たちの語りも多く収録されている、という印象を受けました。

いや、むしろマイノリティは少ないと思っていて。僕がやりたかったのは普通の東京、普通の生活史なんですけど、普通っていうのは平均値とかノーマルということではない。複雑で、ぐちゃぐちゃしていて、いろんな人がいる。普段目に映るそのままが「普通」ですよ。実際、東京には在日の人も障害者もめちゃくちゃいる。マイノリティの語りが多いと感じるのは、バイアスがかかっていると思いますね。

僕はむしろブルーカラーが少なかったと思います、工場労働者とか、配送業者とか、ペンキ屋さんとか、そういう職業の人の語りがほとんど入ってない。戦争体験者でも大学に行っている人が多いですからね。むしろ〝文化資本〟高めの人が多かったんじゃないでしょうか。

──百五十人分の語りはときにドラマチックで、ときに平凡。小説を読んでいるようでもあり、誰かの日記を覗いているようでもあります。語り手のプロフィールが明かされていないこともあり、不思議な読み心地がありました。

僕は自分の作る本に愛着があるんですよ。いつも「こんな本、誰が面白がるんだ」と思いながら書いているんですけど、自分的にはむちゃくちゃ面白いと思っている。今までにない本を書きたいとも思っていますね。書店でどの棚に置いたらいいか迷う本(笑)。実際、『断片的なものの社会学』は棚が想定しづらいということで、企画会議をなかなか通らなかった。今回は自分でもいい本ができたなと思っています。本作りのプロセス自体も楽しかったし。

──『東京の生活史』をはじめとする岸さんのお仕事には、既存の枠組みからこぼれ落ちてしまうものを、すくい取ろうという意志を感じます。

そういう気もないんですよ。既存の枠組みを批判して、壊したいという願望はありません。自分としてはオーソドックスな社会学者だと思っています。普通のものが好きなんですよ。聴く音楽もクラシックとジャズとボサノバだし、映画で一番好きなのはスピルバーグですから(笑)。

『断片的なものの社会学』を書いたからよく誤解されるんだけど、ミクロなもの、ささやかなディテールに意味があるとも思っていません。『断片的〜』で書いたのは、無意味なものはいくら集めても意味がないんだよ、だからこそ美しいんだよ、ということ。ささやかなものを無目的に集めたら哲学っぽくなる、ということはないんですね。

これは沖縄戦の聞き取り調査で聞いた話ですけど、死にかけの日本兵が転がっていて、その兵隊に足を掴まれて、水をくれ、と言われたという人がいるんです。その場に捨てて帰ろうとしたんだけど、足を掴んだ手がどうしても外れなくて、お父さんが一本一本指を外してくれたという。我々は沖縄戦を体験することはできませんが、この「指を一本一本外した」というディテールが、沖縄戦の生々しさを伝えてくれる。でもそれを理解するためには、マクロな視点が欠かせません。沖縄戦がどう展開して、日本兵がどんな立場に置かれていたのか、最低限の知識がないとディテールの意味するところが理解できないんですよ。

──百五十人分のインタビューは見事なまでに内容がばらばらで、色んな生き方があるんだなとあらためて実感しました。語られる東京の姿も、人によって大きく異なっていて、共通項がありません。

これを読んでも東京がどんな街かなんて分からないと思います。そもそもこの本を読んで何か意味があるのか、という考え方自体が嫌いで、何にもならないですよ(笑)。ただ面白いかどうかだけです。あとがきにも書いたことですが、東京の昼間人口は約千五百万人いるんです。そのすべてにインタビューしようと思ったら、この本が十万冊いるわけ。しかも十万分の一の人数でも、たかだか一万字しか載せていない。だからこの本でも薄すぎるんですよ。東京の表面をひっかいたくらいのものですよね。

この本に結論があるとしたら「人生いろいろだな」くらいのものじゃないでしょうか。この本の中でゲイの人たちが、結婚して子供ができて離婚して、という経験をよく語っているわけ。それは僕らが想像するゲイのイメージにはないですよね。ゲイの人もいろいろだな、とにかく人生はいろいろなんだな、と感じるしかないですよ。だから読みおわると寂しくなる本です。大勢の人がざわざわっとしゃべって、ページを閉じると静かになった気がするから。

僕は大阪の人間なので、この本に出てくる東京の地名はほとんど分からないんです。三軒茶屋と言われても、あんまりイメージが湧かないです。でも東京に住んでいる人なら、必ず誰か一人は刺さる語り手がいると思います。これは自分に似ているとか、親戚のおじさんみたいだとか。あるいは自分の知っている東京はどこにもない、と反発を覚えるかもしれない。好きに読んでくれたらいいと思っています。酒飲みにしか通じないニュアンスだけど、「酒がうまい本」。しみじみ酒がすすむ本が出せたなと思います。

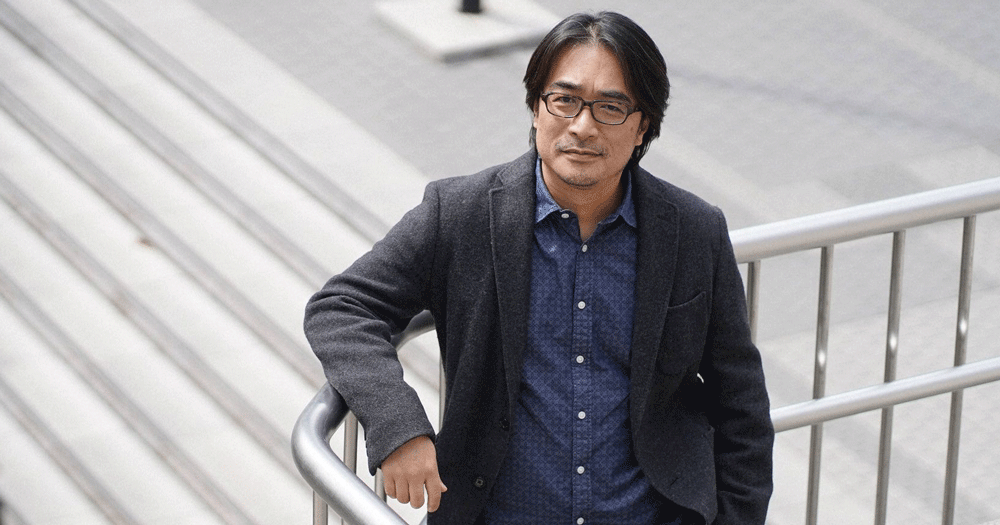

岸 政彦(きし・まさひこ)

1967年生まれ。社会学者。立命館大学大学院教授。研究テーマは沖縄、生活史、社会調査方法論。著作に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)、『ビニール傘』(第156回芥川賞候補、第30回三島由紀夫賞候補)、『リリアン』(第38回織田作之助賞受賞、第34回三島由紀夫賞候補)など多数。

(インタビュー/朝宮運河 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年1月号掲載〉