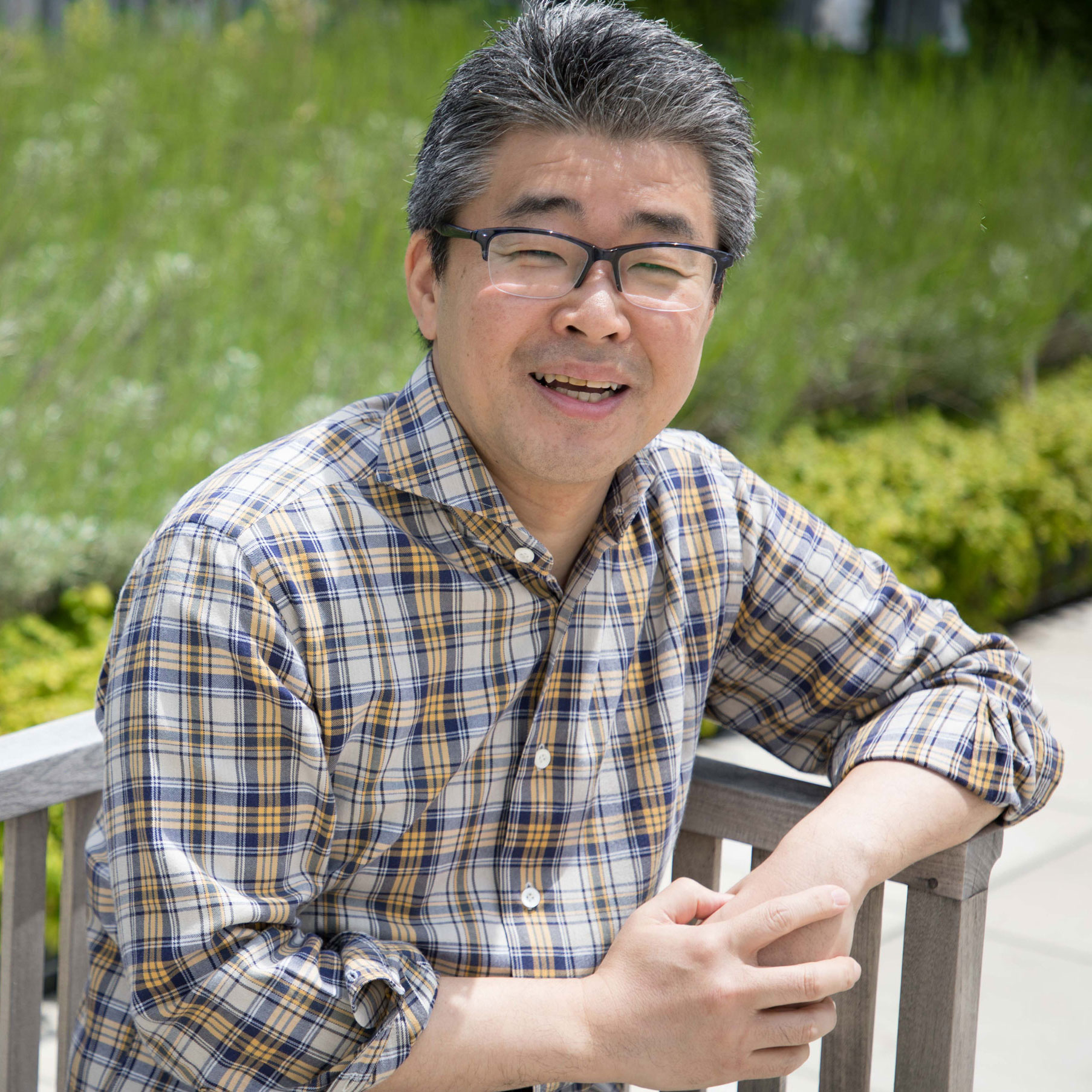

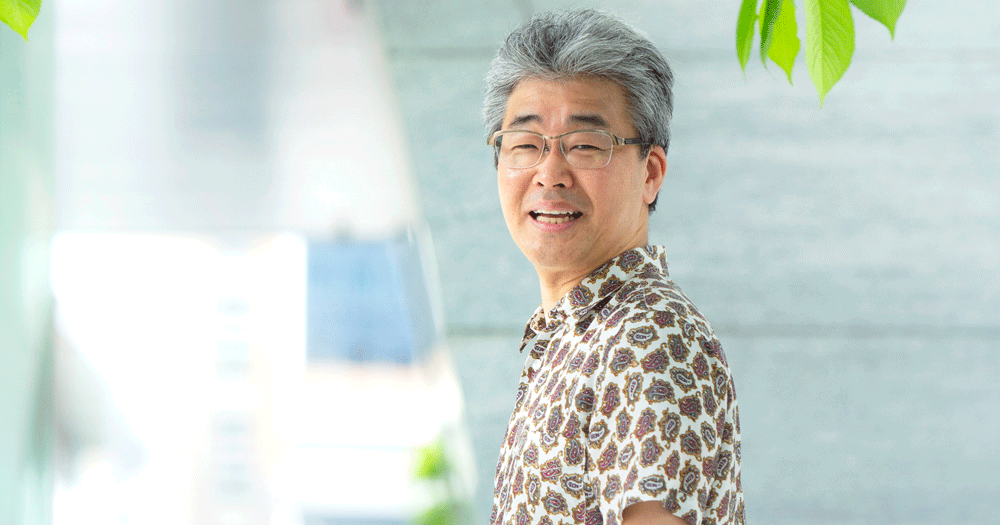

著者の窓 第28回 ◈ 若松英輔『光であることば』

小林秀雄や石牟礼道子などに関する批評で知られ、詩人としても活躍する若松英輔さん。六月二十八日に発売された『光であることば』(小学館)は、人生を照らす言葉についての随筆集。よろこび、希望、たましい、自由──。そうした言葉の向こうに広がる豊かな世界が、若松さんの実体験や名著からの引用を交えながら、味わい深い筆致で綴られています。ネット上で乱暴な言葉が飛び交う時代、言葉とあらためて向き合うためには何が必要か。若松さんが「心から心へ」伝えたかったことは何だったのか。お話をうかがいました。

言葉の奥にある豊かな意味を取り戻すために

──『光であることば』は「本の窓」の連載から生まれた随筆集。「よろこびについて」「希望について」など、私たちを取り巻くさまざまな言葉について綴った二十四章を収めています。

食べ物が体の糧であるように、言葉は心の糧だと思うんです。私たちは言葉から離れて生きることはできない。でも世界をモノ的に捉えることに慣れてしまって、「今日何を食べようか」ということは考えるけど、どんな言葉にふれていこうか、どんな言葉を大切にしようか、ということはあまり考えない。現代は言葉の使い方がずいぶん乱暴になりました。人間が生涯のうちで決して使ってはいけないような言葉が、インターネットやメディアで飛び交っています。日常においてここまで言葉が乱暴に使われた時代って、かつてなかったんじゃないかと思うんですよ。

私たちは言葉に慣れ過ぎてしまって、それがどういうものかを考えはしませんね。人間って一度分かったつもりになると、あらためて問うことをやめてしまう。しかしね、こういう時代だからこそ、言葉とは何かを考えるべきじゃないか、とずっと思っていました。この本で書いたのは言葉についての知的な議論ではありません。言葉と向き合い、言葉によって道を示された僕自身の経験であり、それは切実な問題に直面している方々とも、分かち合うことができるものだと思います。

──「『ことば』は、穏やかな、そしてときには烈しい光によって道を照らし出してくれる」ものだとお書きになっていました。

それでタイトルを『光であることば』としました。光というのは、つまり万物をあらしめているもの。世界を作っているのは言葉なんじゃないか、というのが僕の実感です。そして言葉が世界を作っているなら、言葉を乱暴にすると世界が壊れていくことになりますよね。たとえば私たちは今、憲法改正をめぐる問題に直面していますが、憲法って言葉ですからね。言葉をいじるだけで、文字通りこの国のありようが実際に変わってしまう。それくらい強い力を言葉は持っているんです。そして言葉は何かを言い当てるだけでなく、人間が迷っている時のもっとも心強い道しるべでもある。そうした言葉の力を取り戻すことは、とても大切なことだと思います。

──人は言葉で考えや気持ちを表現することができる、しかしその背後には「書き得ないもの」「語り得ないもの」が広がっているという実感も、くり返し述べられています。

世界は言葉でできているんだけど、私たちが生きているのは意味の世界です。それは言葉で言い表すことができません。大事なものほど言葉にならないっていうのは、かつては自明のことだったんですが、最近はその共通理解が失われていて、物事すべてが言葉で伝えられるんだという風潮になっている。それが僕には怖いですね。もし世界のすべてを言い表せるとしたら、人と人との関係はもっとぎくしゃくした、味気ないものになります。私たちが信頼関係を深める時は、むしろ言わなかったこと、言えなかったことが価値になるんですね。その人が口に出したことの向こうに、意味の世界が広がっている。そういう感覚が崩れつつあるなら、それを取り戻さないといけません。言葉の奥にあること、奥にあることと結びついている言葉を取り戻すことが大事なんだ、ということがこの本で書けていればいいなと思います。

よく読者の方から「あなたの本を読ませたら、引きこもっていた子どもが何年かぶりに部屋から出てきました」というお手紙をいただくんです。すごく光栄なことですが、どうしてそんなことが起こるのかといえば、人を言葉で説得しようとしても無理だからなんです。あなたが今いる状況は駄目だから、部屋から出て社会と交わりなさい、なんて言ったって届きはしませんよ。なぜかというと、そこに言葉はあっても意味の世界がないからです。

沈黙を含めた言葉との関係を見つめ、ゆるやかに自分たちのいる場を作り直していくことはとっても大切なことです。普段若い人に接する人たち、たとえば学校の先生や子育て中の人たちに読んでほしいなと願っています。言葉の奥にある豊かなものを伝えることができれば、難しい時期を生きる若い人たちとも、繋がれるはずですから。

年齢を重ねて知った〝掴まえられる〟という感覚

──各章のテーマに沿って遠藤周作、トルストイ、石牟礼道子、小林秀雄などの著作が引用されていますね。これらの本は若松さんにとって、どんな意味をもつものでしょうか。

長年にわたって僕を手放さなかった本です。読書っていうのはある時期まで、自分が本を選んでいる気がする。しかしもう少し深めていくと、本が自分を掴むという経験が出てくるんですよ。この本で引用したのは、僕が出会った本というより、僕を掴まえた本。本を手に入れるなんて簡単なことで、千円のお金を握りしめて本屋さんに行けば、誰だって千円分の本を読むことができる。でも自分にとって本当に必要な本を手にするのは簡単ではありません。本当に必要な本を手にするためには、その人が〝問い〟を生きている、つまりその人にとっての根本問題に向き合っていなければいけない。ここで引用した本はどれも、僕が問いを生きていた時に、掴まえにきてくれた本なんです。

こう思えるようになったのは比較的最近で、若い頃はやっぱり自分から掴みにいこうとしていましたよ。美術館で絵を見るにしてもそうで、目がよく見えるから、対象に近づいていくような見方をしていた。ところが今は老眼が進んで、昔のようには見られない。そうなって初めて、美に招かれるという感覚が分かってくる。読書にしても同じで、今は言葉が力を貸してくれるという感覚があります。人が胸襟を開いてくれるのと同じように、本が心を開いてくれる。こちらも胸襟を開いて、対話を重ねながら、大事なものを見つけていくっていう読書のあり方が、今ではよく分かります。

──大いなるものに呼ばれるという感覚は、この本でくり返し述べられていますね。「希望について」の章では『新約聖書』のパウロの言葉を引き、「私たちは願望を待てない。(略)だが、希望が宿るのを『待つ』ことはできる。むしろ、『待つ』という営為こそ、希望の種子の開花を実現することを本能的に感じている」と書かれています。

待つというのは創造的なことなんですよ。私たちが希望や生きがい、幸せといった目に見えないものを待つ時、その到来を確信している。僕は文章を書く時でも、書ける状態になるまでずっと待っているんです。自分の中を空っぽにして、言葉が十全に働くようになるまで待っている。僕が仕事している姿をビデオカメラで撮影したら、音楽を聴いたり、ぼんやり座ったりという時間がほとんどで呆れると思うんですけど(笑)、その何も書かない時間というのがとても重要。無理に書こうとすれば書けるんですが、それはメモでしかありません。メモ書きで自分を驚かすことはできない。そして自分を驚かせないような文章は、書く意味がないと僕は思っています。

毎月締め切りが迫ってくると、ひょっとして今回は書けないんじゃないかと不安になります。しかし書けないと思えば書ける、という矛盾した実感もある。書けないという状態は表現を換えると、言葉たり得ないものが中心にあるということです。そうなって初めて、書くべき文章が浮かんでくるんです。

人は「生活」と「人生」を生きている

──文章を書いたり、本を読んだりするためには孤独でなければいけない、と「孤独のちから」の章にはあります。しかしひとりになるのが怖い、と感じる読者も少なくないかもしれません。

孤立は強いられるものですが、孤独は自ら選び取るものです。そして私たちの人生と深く関わることの多くは、ひとりでなければできないのではないでしょうか。書くこと、読むこと、祈ること。僕は生活がどうでもいいとは決して思っていません。でもどんなに生活が豊かであっても、ふと空しさを感じたり、立ちゆかなくなったりする時が訪れると思う。それは年齢的な問題かもしれないし、社会や時代のせいかもしれない。たとえばウクライナのような状況になれば、いやでも人生の現場が目の前に迫ってくるわけです。人間とはそもそも危機的な存在なのですから、人生の問題を後回しにしないほうがいいだろうと思うんですよね。

──生活は社会的、日常的なものであり、人生は個的なもの。人はそのふたつの世界を生きている、と「人生の門」の章で書かれていますね。私たちは日々の忙しさからつい生活を優先しがちです。

僕だって人のことは言えないんだけど、人はひとりで生まれてひとりで死ぬという動かしがたい厳粛な事実があって、そこに人生の現場がある。だったら大切なことから目を背けないほうがいい。僕は伴侶を亡くしていますからね、特にそう思うんですよ。人は思うように生きることができないっていう事実を、僕は彼女に教えてもらった気がします。

そして人生の大切なことに私たちを導いてくれるのが、言葉なんです。私たちはたくさんの言葉を知ることができます。しかし人生に裏打ちされた言葉をどれだけ持っているか。それが少ないということは、人生の問いがぼんやりしているんだと思います。それは誰だってそうですから、自分にとっての大切な言葉を必死になって探すしかない。ただ何がその人の光であるかは、その人にしか分かりません。僕が大切にしているからって、それがあなたにも光になるとは言えないですからね。自分で見つけ出すしかないんです。

──若松さんは亡き師であるカトリックの井上洋治神父の思いを受け継ぎ、「頭から頭ではなく、心から心へ言葉を手渡す」(「求道者と人生の危機」)ことを大切にしてこられました。この『光であることば』という本も、まさにそうした思いの表れのように感じます。

僕は幸いにも井上神父という人物に出会うことができましたが、必ずしも言葉を手渡してくれるのは同時代の生きた人間でなくてもいいんです。書物の中の人物でもいい。僕は井上神父が亡くなった時に、今度は自分が若い人と向き合うべき時だと思いまして、大学教員の職に就きました。でも人材育成を目的とする大学教育のあり方に違和感を覚えて、四年で辞めることになりました。

大学教員を続けるべきかどうか迷っていた頃、今回本の帯を書いてくださった伊集院光さんと対談する機会があって、彼が「大学から出たほうが、言葉は広く届くかもしれないけどね」とおっしゃった。それまで僕は若い人に言葉を届けるなら、教育現場にいなくては駄目だと思い込んでいたんですね。それで肩の荷が下りて、僕は僕のやり方で言葉を届けられたらいいと思うようになりました。この本も若い人に読んでもらえれば嬉しいですし、そうでなくても誰かを媒介にして、書いていることが伝わればいい。そう思っています。

若松英輔(わかまつ・えいすけ)

1968年新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。批評家・随筆家。「三田文学」編集長、読売新聞読書委員、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授などを歴任。2007年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて三田文学新人賞評論部門当選。16年「叡智の詩学 小林秀雄と井筒俊彦」にて西脇順三郎学術賞、18年『見えない涙』にて詩歌文学館賞受賞。18年と19年に『小林秀雄 美しい花』にて角川財団学芸賞、蓮如賞をそれぞれ受賞。著書に『イエス伝』『悲しみの秘義』『弱さのちから』『詩集 美しいとき』『藍色の福音』など多数。

(インタビュー/朝宮運河 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年8月号掲載〉