デボラ・インストール『ロボット・イン・ザ・ガーデン』は愛に満ちた冒険譚

「翻訳もの冬の時代」に、大ヒットを飛ばしているロングセラー作品を紹介。ロボットと人間の、愛に溢れた冒険譚に、魅せられること間違いなし。創作の背景を、著者にインタビュー!

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け! 来日特別インタビュー】

「翻訳もの冬の時代」に11刷5万部のロングセラー!ロボットと人間の愛しい冒険譚

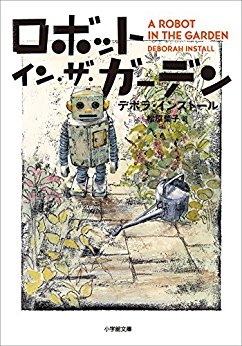

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

小学館 850円+税

装丁/重実生哉 装画/酒井駒子

デボラ・インストール

●デボラ・インストール(Deborah Install) 1979年生まれ。イギリス在住。8歳のときに初めて書いた小説を出版社に送り、断わりとともに「将来に期待します」と返事をもらう。大学卒業後はコピーライターとして働く。メンバー9人のライターズグループに所属して小説執筆を再開、長男を出産後に書いた本作は、2016年、ベルリン国際映画祭の「映画化したい一冊」に選ばれた。本年5月、NHKのラジオドラマになった。続篇『ロボット・イン・ザ・ハウス』も刊行予定。172㎝、A型。

新生児のおむつの強烈な匂いから物語のアイディアと構成が浮かんだ

ある朝、そのロボットはどこからともなくベンの家の庭にやってきた。二つの箱を重ねた、まるで〈学校の工作作品みたいな〉旧式の小さなロボットは、ぼろぼろで、〈あちこち、へこみだらけだし、内蔵のシリンダーにもひびが入ってる〉。

妻で法廷弁護士のエイミーは、家事をやってくれる高性能のアンドロイドならほしいが、役に立たないロボットなんて要らないと言い、仕事も探さず、そのタングという名前のロボットにかまけているベンに愛想をつかして家を出ていく。あとに残されたベンは、タングを修理してくれる人を探して、ロボット連れの旅に出る。

34歳のベンは〈生まれて初めて何かを成し遂げ〉ることができるのか―。

*

デボラ・インストールさんのデビュー作『ロボット・イン・ザ・ガーデン』は、フランスやドイツ、イタリア、スペイン、トルコ、タイなどでも翻訳が進み、昨年6月に翻訳が出た日本でも、「タング」のかわいらしさが評判になって次々、版を重ねている。本のカバー絵は酒井駒子さん、書店の店先でも、本と一緒に手作りのロボットも並べられていたりする。

「世界中で読まれるなんて、書いているときは想像もしませんでした。いろんな国でいろんなタングがビジュアル化されていますが、日本のタングほど私が思い描いていたのとぴったり重なるものはないので、びっくりしています」

このロボットが名乗る、〈アクリッド・タング〉という名前には「つんとする匂い」の意味があるそう。

「長男が生まれて、新生児のおむつの強烈な匂いについて夫と話していたとき、『アクリッド・タング』ってなんだかロボットの名前みたい、と思ったら、物語のアイディアや構成が浮かんできました」

赤ちゃんは、またとない贈り物をお母さんにプレゼントしてくれたわけだ。

「そうですね(笑い)。私はもともとロボットが好きなんですが、映画の『ターミネーター』なんかで描かれるロボットって、人間と共存できず、いつかは対決することになりますよね。そういう描き方しかされないのが悲しくて、いつか人間と共存する話が書きたいと思っていました」

ベンが暮らすのは現代のイギリスのようだが、家事を助けるアンドロイドや商品を運搬するドローン、サイバードライバーなどが存在する、すぐそこまできている近未来である。

「アンドロイドがいる以外は、いまの私たちの生活とほとんど違いはありません。ただ、小説を書き始めたときは、ロボットやアンドロイドのいる暮らしはもう少し遠い未来のような気がしていたのですが、いまは、そういう未来がすごく近づいている気がしますね。タングのようなロボットを『古い』と感じる、そういうタイムスパンがどんどん短くなっているようです」

両親を飛行機事故で失い、獣医になる研修も中断して自宅にひきこもりがちだったベンは、タングの「命」を救うために、修理できる人を探すための旅に出る。頼りは、タングの体の金属板にしるされていたわずかな文字だけだ。

タングのモデルは4歳半の長男?

カリフォルニア、ヒューストン、東京、パラオ。飛行機やバス、車を乗り継いで二人は旅を続ける。ロボットといえば本来、ハイテクノロジーの精髄のはずなのだが、〈ハイテクと昔ながらの技術〉で作られたらしいタングを連れての旅は、あちこちに困難が待ち受けている。

「私自身、大学を卒業して就職するまでの一年間、カナダとアメリカにバックパックの旅をしたことがあるので、アメリカにはぜひ二人を連れて行きたかったですね。東京を選んだのも、自分が大好きで来たことがあったから。ロボットと旅をするならぜひとも秋葉原へ行かなければという信念(笑い)のもと、ベンやタングはここでどんな反応をするだろうと想像しながら、楽しんで書きました」

タングに出会ったときに引き出される人々の反応が、土地ごとに違っていて面白い。タングはタングで、要求が通らなければ〈地団太を踏み、金切り声を上げる〉し、タングを売らないか、という人がいれば、ベンの脚にしがみつく。愛くるしいふるまいに、ベンでなくても魅了されてしまう。

「モデルは私の長男ですかって? 興味深い質問です。というのも小説を書き始めたとき彼は生まれて数週間で、タングは想像でつくったものですが、いま4歳半の彼がタングと似たような行動をとるのを見て驚くことが結構あるんですよね」

タングには〈希望をかなえてやりたくさせる不思議な力があるらしい〉。子どもと接した経験がなく、エイミーとの間にも子どもはいらないと考えていたベンなのに、タングとは離れがたくなっていく。

相手を思えばこそ、〈彼を生み出した男のもとに残して帰るのが最善なのではないか〉とベンは考えもする。旅の終わりは、タングに〈別れを告げる日〉になるかもしれないのだ。

言葉を覚え、経験を積むタング。成長するのは34歳のベンも同じで、旅を通して大きく変わる。

「私自身、小さいころから作家になりたいと思っていましたが、長く書かない時期があって、夫に背中を押されて再び小説を書き始めたのは子どもを妊娠してから。何かを始めるのに『遅すぎる』ということはないと思います」

□●構成/佐久間文子

●撮影/五十嵐美弥

(週刊ポスト2017年6.16号より)

初出:P+D MAGAZINE(2017/10/30)