【著者インタビュー】白川優子『紛争地の看護師』

看護師として国境なき医師団(MSF)に参加し、シリアやイラクなど世界中を飛び回る著者が見たものとは――。紛争地で暮らす人々の現実を描いた、渾身のノンフィクション。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

異国の戦地で目にした人間の絶望と強さを描ききった生と死のドキュメント

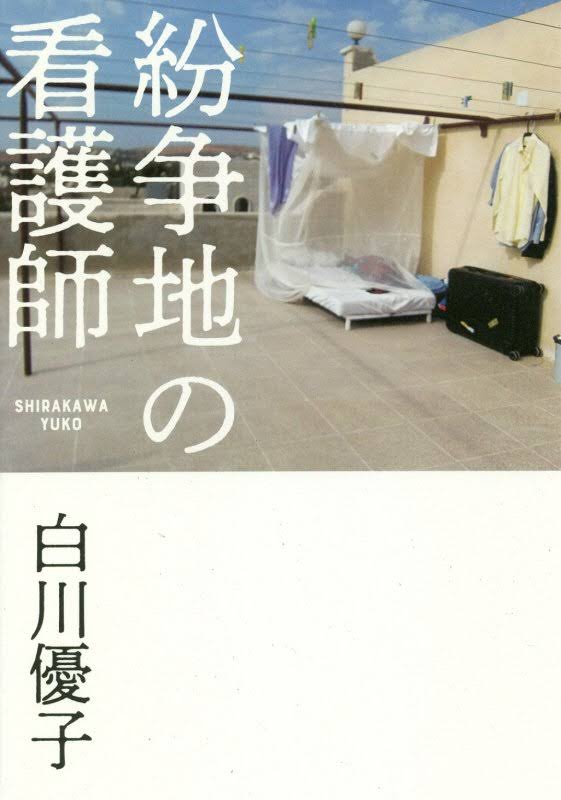

『紛争地の看護師』

小学館

1400円+税

装丁/名久井直子

白川優子

●しらかわ・ゆうこ 1973年埼玉県出身。坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校卒。県内の病院勤務を経て、03年渡豪。Australian Catholic University看護科卒業後、現地の病院で経験を積み、帰国後の10年、国境なき医師団に参加。パキスタン、イエメン、南スーダン、パレスチナ、イラクやシリアのIS支配地域等で活動。本書は初著書。「難民や空爆で傷ついた当事者に発信手段がないのなら、私が伝えなくちゃいけない。それが執筆動機です」。154㌢、A型。

紛争地に住む人々も家族の幸せや平和を願う生活者だということを伝えたかった

思いのほか華奢で小柄な、「紛争地の看護師」である。

8年前、国境なき医師団(MSF)に初参加して以来、シリア、イラク等々、世界を飛び回る白川優子氏。通算17回に及ぶ派遣活動を通じて知った現実を努めて坦々と綴る彼女は、一方でこんな憤りも吐露する。〈この空爆をやめてほしい〉〈武器の生産をやめてほしい〉〈誰に言えば伝わる?〉〈何回言えばよいのだ?〉

劣悪な環境で激務に励む団員にとって、

*

「私が7歳の時です。私の母は昔からよく本を買い与えてくれ、私は戦争や差別に苦しむ人々の話を読む度に、なぜ同じ人間がいがみ合い、戦争するのか、わからなくて。そのせいか『協力/国境なき医師団』とクレジットのある番組をたまたま見、医療に国境があってはならないという姿勢に感激した時のことは、今でも鮮明に憶えているんです。

その強い感動が99年にMSFがノーベル平和賞を受賞したことで具体的な目標となります。どうも私は、理屈より

地元の「制服が可愛い」商業高校から一念発起して看護学校へ進み、海外留学や国内外の病院勤務を経て、36歳でMSFの一員となった。6月にイラク・モスルから帰国後の現在は本部で人事採用を担当し、後進の育成も大事な仕事の一つだ。

そのモスルでISからの奪還作戦が開始され、激戦が報じられた16年10月中旬。MSFの派遣要請を受け、必要な物を買いに町へ行く彼女を父親は車で送ってくれたが、今しがたテレビで見ていたモスルが赴任地だとは切り出せない娘心も、〈心配なんだよ、こっちはよぉ〉と独りごちるしかない親心も、どちらも切ない。

「ただ反対はされなかったし、世界中で血を流し、苦しむ人々を見てきた私としても、逃げるわけにはいかなくて。その私も14年に南スーダンから帰った後は心身共に疲弊し、当時は恋人がいたこともあり、別に自分が行かなくてもと思ったりもしました。でもそれは理屈であって、あの惨状を一度でも目撃したら、たとえ彼と別れることになっても私が行かなくちゃって、心は動くものなんです。

看護師を志した時もそう。当時その高校では就職組が大半で、会社説明会の話でざわつく教室の空気に、何か違和感があって。そんな時、ある友達が看護師になると言うのを聞いて、これだ! って、俄然心が動いてしまったんです。でもその選択を一度も後悔したことはないですし、医療者一人の責任が重い分、存在意義も高い今の仕事と出会えた自分は、幸せ者です」

人間愛を教えるのは看護の原点

人の生死を丸ごと受け止め、時に立場を超えた信頼関係すら築ける看護師は、素晴らしい職業だと彼女は言う。が、家や家族を失い、希望を失った人々の前では無力感を覚えることも多い。例えばガザの若者たちだ。14年のイスラエルの空爆で生活基盤を

「どんなに傷を治しても、また撃たれに行ってしまう彼らの絶望の深さに対して私たちは何もできず、医療で戦争を止められないなら、ジャーナリストになって止めたいと考えたほどでした。

でもある人に言われたんです、看護師だからできることもあると思うよって。例えば生きる希望を失った患者さんの手を握り、その人が笑えるようになるまで気にかけてあげるだけでもいい。そしてあの時、わざわざ遠い外国から来て手を握ってくれた人がいたなあとか、人の温もりや優しさを少しでも憶えていてほしいなって思うんですよね。

特に教育の機会を奪われ、戦争しか知らずに育った子供たちに人間愛を教えるのは私たち大人の責任ですし、怒りや憎しみの連鎖が次なる戦争を生む以上、未来を担う彼らに負の感情だけを抱えさせては絶対いけない。しかもそれは看護の原点かもしれないなと、個人的に気づかされることも多くて」

現場では〈手術室看護師〉として幾多の困難をくぐり抜け、オペ中に砲撃に遭ったことも。そんな状況でも優先順位を冷静に判断し、物資がなければないなりに前へ進む適応力が、適性としては求められるという。

「今は難民として流出した優秀な人材や地元の人間を採用し、医療が自力で根付くようマネジメントするのも私の仕事です。日本のように誰もが医療にアクセスできる環境は決して当たり前のものではないし、シリアでもどこでも、当たり前に思っていた暮らしを一瞬で奪うのが戦争なんです。

私も南スーダンでは平時が戦時に覆る速度を体感し、相当努力しなければ平和は維持できないと思い知らされましたし、純粋に国際貢献に興味を持つ若者の芽を自己責任論なんかで摘まず、きちんと応援してあげるのも、大人の支援だと思う。そして紛争地に住む人々も家族の幸せや平和を普通に願った同じ生活者だということを、本書で最も伝えたかったのかもしれません」

いつか世界は変えられると信じてやまない彼女は、そのために具体的に動けるスキルと情熱を、まっすぐ育んでいける人だった。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2018年8.17/24号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/10/04)