【著者インタビュー】一條次郎『ざんねんなスパイ』

日本ならぬ、ニホーンを舞台にして繰り広げられる、へんてこで妙ちきりんな大騒動! 一見滑稽でありながら、私たちが生きている「今」を映し出す作品です。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

しくじりだらけの老スパイが奇想天外に大活躍!? 疾走感溢れるユーモア小説

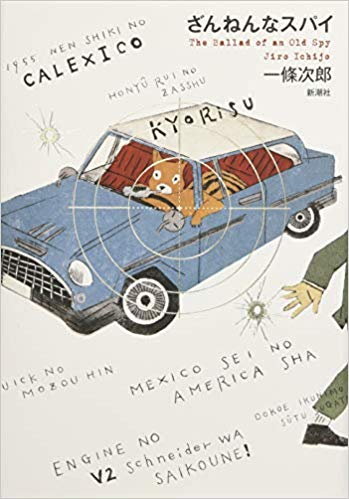

『ざんねんなスパイ』

新潮社

1850円+税

装丁/新潮社装幀室 装画/Yumi Yamamoto

一條次郎

●いちじょう・じろう 1974年福島県生まれ。山形大学人文学部卒。15年『レプリカたちの夜』で第2回新潮ミステリー大賞を受賞。「とにかくこの作品を世に出すべき」(伊坂幸太郎氏)、「笑いのセンスも洗練されている」(貴志祐介氏)、「いい小説だけが持つ、確かな肌触りがあった」(道尾秀介氏)などと絶賛される。本作は第2作。来月に前作も文庫化予定。177㌢、52㌔、O型。

自然にある感情をあえて意識しなければいけない状況は、平常ではない気がする

「物語の舞台は、“

一條次郎氏の新作『ざんねんなスパイ』の主人公は、〈太平洋西岸の多島海国、ニホーン政府当局〉で長年清掃員を務め、73歳にして市長暗殺の大役に抜擢されたコードネーム〈ルーキー〉。〈歴史に名を残した“有名スパイ”よりも、だれにもその存在を知られずに任務をまっとうして引退したスパイのほうが、はるかに有能なスパイにちがいないのだ〉と初任務に励む彼は隣家の住人にうっかりコードネームで挨拶してしまう残念な男でもあり、しかも〈市長を暗殺しにこの街へやってきたのに、そのかれと友だちになってしまった……〉。

そんな老スパイが巻き起こす〈へんてこで妙ちきりんな大騒動〉は、一見滑稽でいながら、私たちが生きる「今」を確実に写し出す。

*

「目立たないようにしていなければいけないのに、いろいろ騒動がおきて注目されてしまう……という

スパイ養成施設で英才教育を受け、亡き両親もスパイだった自称〈エリート中のエリート〉は、着任早々、〈イエス・キリスト〉なる来訪者が目の前で刺され、その遺体を埋めに行く羽目に。また隣家の〈マダム・ステルス〉は本業が泥棒らしく、銀行を地下から襲うモグラ似の機械を開発し、燃料となる変幻自在の化学物質〈ラ・パローマ〉も工場から盗み出すなど、スパイの方がまともなくらいだった。

失業率は80%に上り、密造酒〈フライングスノーマン〉による中毒も蔓延する街では、市長の〈ミッキー・チャン〉が独立政策を掲げ、これを阻むのが今回の任務。が、組織との連絡役〈チェロキー〉から銃を調達し、中古で買った車〈一九五五年式のキャレキシコ〉で街をゆく彼は密造酒のアジトをたまたま暴いてしまう。

祝賀会で市長とジェイムズ・ブラウンばりのファンキーなダンスを披露した彼の記事は一面を飾り、しかも取材記者〈ミス・モジュール〉の早合点でゲイ疑惑が浮上、セレブなゲイとしてなぜかますます有名に。一方、音楽好きで料理上手な市長は殺すのが惜しくなる好人物。本人の思惑とは裏腹な状況に追い込まれていく老スパイの、命運やさていかに?

まじめに書くと悲しくなってくる

大学卒業後は福島の実家に戻り、8年ほど前にふと思い立って小説を書き始めたという一條氏。以来ジャンルを問わず投稿を重ね、新潮ミステリー大賞受賞作『レプリカたちの夜』ではそのミステリーの枠を超えた独特の世界観を絶賛された。大の音楽好きでもあり、巻末には夥しい数の参考文献の他、映画や音楽、ラジオに至るまで、影響を受けた作品名が律義に並ぶ。

本書でも海外文学やSF映画を思わせる非日本的で壮大な世界観が印象的だが、震災後、世界から何らかの象徴のように言及されることの増えた故郷はどう映るのか。

「もともと日本のことも福島のことも、ふだん意識せずに暮らしていました。それが震災で

無力感や怒り、悼む気持ちなどがあるのはいうまでもないことです。ただ、そういう当たり前のものとして自然にある感情をあえて意識しなければいけないような今の状況は、やはりまだ平常ではないんだなという気がします」

謎の化学物質が動植物を巨大化させ、巨大リス=〈キョリス〉が言葉を話したり車を運転したりする世界は、おそらく未来においても現実的ではない。だが、残念な老スパイの眼を借りて見えてくるのは、さまざまな問題をかかえた今そのもの。誤解や偏見、おもいこみなどに端を発する騒動は、街全体を巻きこむ暴動になりながらも、〈やいのやいの〉とコミカルに描写される。彼は言う。〈なんなんだこれは〉〈やいのやいのと騒いだ結果、いつだってむちゃくちゃになるのだ〉〈ふざけているのかと怒鳴りたくなったが、人間なんてみんなふざけているのだ。いつもふざけていないような顔をしてごまかしているだけで、ほんとうは生まれてから死ぬまでひとりのこらずふざけているのだ〉

「ただ面白いことを書きたいだけで、なにかテーマが先にあって書いているわけではないです。読んでくれる人に、楽しい気持ちになってほしいだけで。ふだんとりとめなく考えていることが、テーマみたいに見えてしまうのかもしれません。彼みたいにぼんやりしている人って、そうでない人が見逃すようなことに気づいたりすることもあるんじゃないかな、とか―」

そうした一貫した

「自分はまじめなことをまじめに書けないみたいです。まじめに書いているとなんか悲しくなってくるので」と笑う心優しく、底の知れない大型新人から、今後も目が離せそうにない。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2018年9.14号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/10/15)