デビット・ゾペティ著『旅立ちの季節』に描かれた感動の人生の最終章…。著者にインタビュー!

自分らしく生き、死ぬというのは、どういうことなのだろうか? 主人公・楠木が考えた、人生の自分らしい終え方の準備とは?北海道・小樽とフィンランドのオーロラ観測施設の雄大な風景を舞台に、切実に、人生の引き際を考える一人の男の物語。著者に創作の背景をインタビュー。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

スイス人芥川賞候補作家が

「人生の最終章」を描く

感動の物語

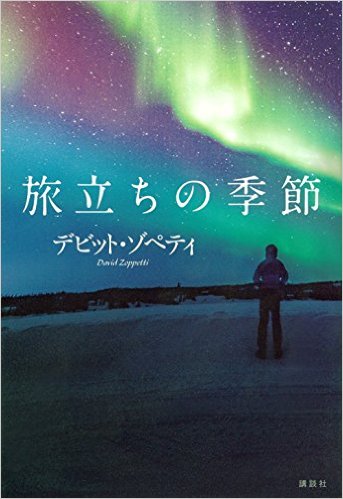

『旅立ちの季節』

講談社 1400円+税

装丁/谷口博俊(next door design)

デビット・ゾペティ

●David Zoppetti 1962年スイス生まれ。ジュネーヴ大学を中退し来日。同志社大学文学部卒。91年テレビ朝日入社、「ニュースステーション」等で活躍する傍ら、96年『いちげんさん』ですばる文学賞を受賞、芥川賞候補に。00年『アレグリア』で三島賞候補、01年『旅日記』で日本エッセイスト・クラブ賞。現在リフレクソロジストとして「健康と癒しの書斎」経営。171㌢、78㌔、A型。

家族や居場所を失った人間が人生の

引き際をどう考えるかは切実な問題

初小説『いちげんさん』から20年、来日からは30年が経ち、もはや押しも押されもせぬ、日本の小説家だ。

言葉や文化の違いを軽やかに越境するかに見えて、何がその人や国をそうあらしめているかを冷徹に観察するデビット・ゾペティ氏(54)が、約4年ぶりの新作『旅立ちの季節』で題材に選んだのは、なんと〈終活〉。確かに私たち生者にとって死ほど未知の領域もなく、その越境は誰しも避けられない最大の難関ではある。

主人公は最近海上保安庁の航海士を正式に退官した〈楠木健太〉、64歳。唯一の肉親である姪の〈理沙〉や、フィンランド人の父と日本人の母を持つその夫〈ペッカ〉からも、立場に関係なく〈ボースン〉(甲板長)と親しまれる、海の男だ。

60で定年を迎えたものの腑抜け同然になり、再任用制度で再び海に出た矢先、最愛の妻〈百合子〉が急死した。体力的な衰えもあり、今度こそ思い残すことなく船を下りた彼は、新婚旅行がてら小樽を訪れた姪夫婦に、おもむろに終活の相談を持ちかけるのである。

小樽~北極圏のオーロラ観測村へと、生きる目的を見失ってさすらう男が胸に秘めた「ある計画」とは?

*

「少し気が早いかもしれませんが、僕が50になる頃です。もし小説が書けなくなったら一体何が残るのかと、現役を退いた後のことが、急に不安になったんですね。

日本人は家庭も顧みずに仕事に打ち込んだり、几帳面なわりに先のことを想定するのが得意じゃない。ヨーロッパではもっと先々のことを考えて会社にいる時間をいかに少なくするかに重きを置くんです。まあ小説が人生の全てだと思う僕も十分、日本人的と言えるかもしれませんが(笑い)」

創作は常にイメージありきだというゾペティ氏は、本作でもまず、理沙たちが冬の日和山灯台をめざすシーンが浮かんだという。

「空は晴れているのに、地表には地吹雪の舞う中を、日本人女性と北欧人らしき男性が歩いていて、そこに電話がかかってくる。電話の主は巡視船で最後の航海に就く船乗りで、甲板で銀髪をなびかせる渋くてカッコイイ男なんです。

もうその時点で主人公は海上保安庁の船員でしたし、あとはその絵をどう小説にするかでした。09年頃に終活なるものが流行り始めてから、楠木の終活とそれを見守る姪夫婦、そして彼らが新生活を始めるオーロラ観測村へと、一気にイメージが広がっていきました」

きっかけは〈峯苫〉という先輩ボースンの孤独死だった。妻をくも膜下出血で亡くし、子供もいない楠木は、海外に嫁いだ理沙に迷惑をかけないためにも今後の身の処し方を決めておきたくなったのだ。

同じく小樽海上保安部の灯台守の娘だった理沙は、幼い頃に両親を事故で亡くし、伯父夫婦に育てられた。旅行代理店に勤める傍ら、フィンランドでオーロラ観測兼観光施設を営む学者の息子ペッカと出会い、結婚。夫は父の死後、社長を継ぎ、今回の日本旅行が伯父と話す最後かもしれなかった。

3人で各種説明会を周り、〈サ高住〉と呼ばれるサービス付き高齢者向け住宅や、〈安心いきいきの会〉という市民クラブも見学した。同会主催の〈葬送祭り〉では遺影撮影会や疑似葬儀の異様な盛り上がりに戸惑いもしたが、法律面の実務がクリアになるのは有難い。

「最近は死に装束や骨壺まで手作りしたり、違和感がないと言えば嘘になりますが、備えはあるに越したことはありません。

ただこれだけは強調しておきたいんですが、本書はいわゆる終活小説ではなく、楠木が終活を契機として、その先の人生をどう生きるかを考える小説なんです。家族や居場所を失った人間が人生の引き際をどう考えるかは、実は誰にとっても切実な問題だと思う」

自分の死をどう

死ぬべきなのか

やがて楠木は元同僚の船長からヨットでの世界一周に誘われたり、小樽で沖縄料理の店を出す計画を立てたりはするものの、結果的には全く違う選択をする。

「小樽の保安部は第1区といって、今は尖閣派遣など、南の海にいる方が多い。それで彼の得意料理も沖縄料理にしたんですが、結局は料理も冒険も人生の主題にはなり得なかった。

僕も台湾で出会った若石健康法の資格を取り、『健康と癒しの書斎』という店でいろんな人の足を揉んできたけれど、やはり小説を書く喜びには代えがたい。彼の〈別れ際の美学〉が必ずしも正しいとは思いませんが、楠木はそういう男なんです(笑い)。世間がどう言おうと、この人はこうと書くのが、小説ですから」

本稿では確かに楠木らしくはあるその選択に関して、ペッカが言う〈観念的〉という表現にむしろ注目したい。人間誰しも生きている間は死を観念でしか捉えられず、頭でっかちで観念的な死という壁が常に立ちはだかる。終活を重ねるほど、独りよがりともいえる美学に閉じこもる楠木の姿は、自分の死をどう死ぬべきかを巡って堂々巡りを続ける私たちの姿でもあるのだ。

「僕も正直、楠木の美学に魅力は感じる。でも家族がいるから無理だとも思うし、あとはもうオーロラを見てもらうしかないんです。僕もカナダや北欧で何度も見ていますけど、ホントにあれは問答無用の逆転装置というか、人生観が一瞬で変わってしまうんです」

観測村に姪夫婦を訪ねた楠木はエンディングノートに思いの丈を綴り、想像を絶するオーロラの神秘に触れてなお理想の死に囚われた。そんな彼に果たして何が起きるかが見物である。

「彼が航海中によく読んだ本として三島や谷崎の名を挙げるのも一種の伏線で、自分で物語を作りたいタイプの彼はその影響を受ける一方、人生の終盤では何が起きてもおかしくない現実に触れたことで、尚更潔い死に惹かれたんだと思う。

例えば僕の母国スイスやオランダでは安楽死が既に認められていて、それも神の思し召しだと解釈されている。僕自身の考えは信仰のない楠木とは違いますが、人は自分の理想の死を死ぬのが幸せなのか、それとも都合よく死ねないようにできているからいいのか、考えれば考えるほど結論が出ない問題だから、小説に書くのかもしれません」

本書はオーロラという逆転装置あってこその物語ではあるが、だからといって彼が死について考えた意味が失われることはない。人の生きた意味が死によって色褪せることがないように。

□●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト2016年7.1号より)

初出:P+D MAGAZINE(2016/07/16)