感情のグラデーションを丁寧に掬い取る 大島真寿美おすすめ4選

2019年、『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で第161回直木賞を受賞した大島真寿美は、人間の感情の繊細な揺らぎを、透明感あふれるやわらかな文章で描くことに定評のある作家です。今回は、そんな著者のおすすめ小説4作を紹介します。

『それでも彼女は歩きつづける』――知人が映画賞を受賞したことを知ったことで、周囲の女たちに広がる波紋を多視点で綴る

https://www.amazon.co.jp/dp/4094060693

マイナーな映画監督・柚木

姉の受賞に実感が持てない、妹の七恵は以下のように述懐します。

映画にまつわる仕事をしている人が身近にいたわけでもないし、映画好きと思われる家族がいたわけでもない。姉が映画監督をしているのは、どことなく現実味に欠けるというか、どこをどう進めばそういう仕事をする人間になるのやら、姉を間近で見てきたのに、ちっともわからなくて、大人になって、ふと気づくと、いつのまにか、姉は映画監督になっていて、自分は子持ちの主婦になっていた

また、かつて映画の脚本を共同制作していたものの、意見の対立から喧嘩別れしたフリーライターの

あの頃は、柚木真喜子を中心に回っていたようにも思うし、柚木真喜子に振りまわされていたようにも思う。もしかしたら、柚木は、いつだってどこだって、ただ柚木真喜子としてそこにいただけだったのかもしれない。自分はそこへ向かって勝手に吸い込まれていき、くるくる回転していただけなのかもしれない。自分がどうやら、柚木真喜子をとくにうらんでもいないようだとわかって正直戸惑ってしまった

さらに、真喜子が所属する事務所の女社長・

柚木真喜子は、どうにも

掴 み所がなくて茫洋としているから欲などなさそう。上昇するための処世術も身についていない。と高を括 っていると突然すべてを悟っているかのような、わかったふうなことをすらっと述べたりする。利口というなら、非常にわかりづらい利口っぷりなのだ。色気のある女でも、男が守りたくなるような女でもなかった。龍司はほんとにあんな女のことが好きなのかしら

他にも、夫・

『ビターシュガー』――どんな幸福にもわずかな不幸の要素がまじっている。アラフォー女性の心情を綴ったビター&スイート小説

https://www.amazon.co.jp/dp/4094085734/

アラフォー・独身・1人暮らしの作家・市子の部屋は陽だまりのように居心地がよく、今日も友人たちが市子を頼ってやってきます。ひょんなことから、友人・まりの元彼・

夫婦でもない男と女が、友達のまま呑気に暮らすというのは、しかし、それほど奇妙なことなのだろうか。内側にいると奇妙どころか、たいそう自然に感じられる

と市子が言うように、2人の生活は、同棲ではなく、単なるルームシェアだと、まりを含めた誰もが疑わない、つまり、市子は何でも受け入れてくれる気楽な女性で、市子の部屋は皆のシェルターだと思われています。

市子の部屋に友人たちが集まり、その日も賑やかにホームパーティが開かれます。その和気あいあいとした様子は、読者もそこでゆっくりしたいと思わせるほど。けれど、市子はそのことをどこか俯瞰で眺めています。

自分の家のはずだが、まるでよその家、いや、丸ごとみんなの家にでもなってしまったかのように誰もがこの場所にすんなりとなじみ、ゆったり

和 んでいる。でも、少し、苦いものがまじっている。それはなんだろう? 幸せとか、不幸せとか、あまり普段、考えたことはなかったし、今、この瞬間を幸せと捉えているわけでもなかったけれど、これを幸せと名付けたら、同時にこれは不幸せでもあるというように、どちらか一方がここにあるのではなく、両方いっぺんに手の中へ転がり込んできたような奇妙な感覚がした。幸せだけならともかく、不幸せがどうして、とも思うのだが、ネガティブな色彩がどこかにちらりと混じっているような

やりたい仕事ができ、健康で、結婚の予定はないけれど、友人に囲まれてそれなりに楽しい日々を過ごしている。けれど、どんな幸福の

ところで、タイトルの『ビターシュガー』とは、砂糖を焦がしてカラメルにしたときのほろ苦い美味しさ、のようなものを指すのでしょうか。その苦みも含めた旨味を味わいたい一冊です。

『青いリボン』――みんな、自分の家が普通だと思って大きくなったけれど。大家族に加わった一人っ子女子の成長物語

https://www.amazon.co.jp/dp/4094086706

高校生の

例えば、長男・

そういう生き物だ、と思え。拓巳くんって、なーんかよくわかんない人でしょう。あたし、生まれた時から見てるけど、全然わかんないんだよね。で、拓巳くんの反応やなんかに何か意味があるんじゃないか、って考え出すとどんどん深みにはまって抜け出せなくなっちゃうわけ。なぜ? どうして? 今のはなに? で、あたし、気づいたんだよね。拓巳くんは拓巳くんなのだから、拓巳くんであることに意味はない。だからもう、これからは拓巳くんに翻弄されないようにしよう、って決めたの。つまり、拓巳くんについて理解することはやめたけど、それこそが彼を尊重することである、とそのような話

自分が分からないものを、自分の言葉で窮屈に定義づけしようとせず、分からないものは分からないままにしておくおおらかさ。兄弟姉妹の距離感を知らずに育った依子は、そのようなことを学びます。多様な価値観にもまれて驚き、成長する依子を応援したくなる一冊です。

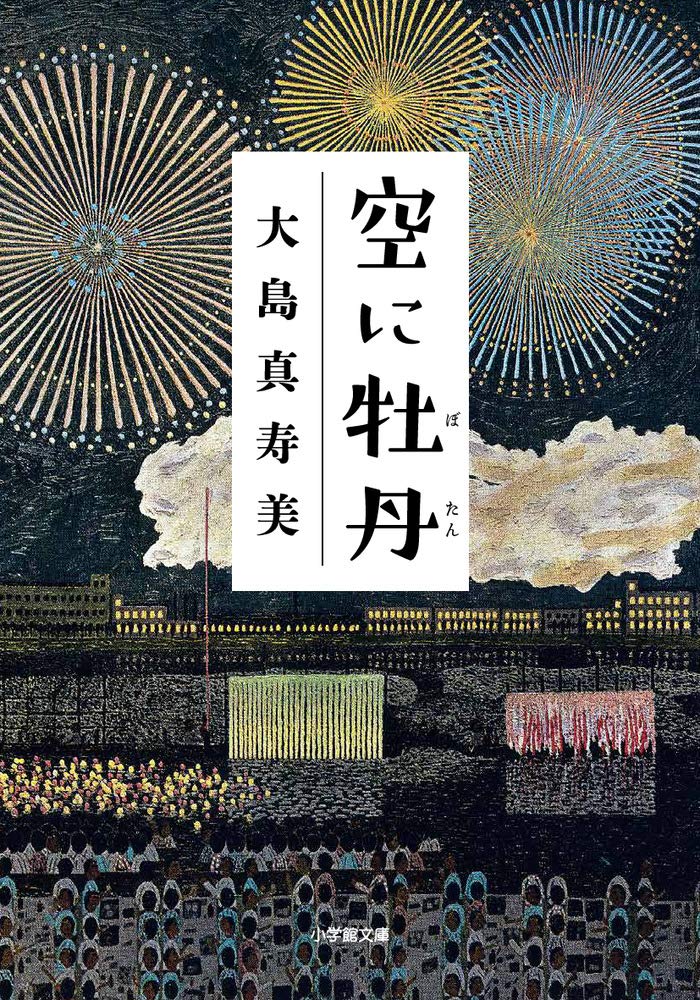

『空に牡丹 』――明治時代、花火の美しさに魅せられ、花火を作ることに一生を捧げた男の一代記

https://www.amazon.co.jp/dp/4094066497

時は、明治維新後。花火の製作、技術の発展に人生と私財を捧げた

子ども時分、村に流れ着いた元・花火師・

空にしゅうと

蠢 いた赤い筋と白い煙。はっと息を呑んだまま、見入られたように動けなくなった静助。赤い火の尾は瞬く間に消えてしまったが、そのあっけなさがまた、静助の心にせつないような、もどかしいような淡い気持ちを残した。むなしくもあり、また同時に晴れ晴れするようでもあり

大人になると、家業も結婚もそっちのけで、花火の技術の発展――より丸く大きい花火を作ること、薬品による炎色反応を利用して緑や青の花火を作ること、単色ではなく複数の色を含む花火を作ること――に夢中になります。その熱中ぶりは、家族を呆れさせるほど。

「ふた月かけて

拵 えても空にあがった途端、消えてしまう。後には何も残らない。幻のよう。おっ姑 さまも心配しておられますよ。消えてしまう花火とともに可津倉家の蓄えも消えてしまうのですよ」

「儂 らだって同じだよ。ぱっと現れ、ぱっと消えていく。儂らも花火と同じなんだよ。消えてしまうからといって、なにがいけない。なあ、儂らの命があそこに見えると思ったらどうだ。ぱっと開いてぱっと散る。奇麗に散れたら嬉しいじゃないか」

静助は、こんな調子でまったく取り合おうとしません。極めつけは、静助の兄が日清戦争の義勇軍に参加して戦死した際、葬式よりも、花火を上げて鎮魂しようと言い出したこと。その時の花火の描写は印象的です。

すぱん、すぱん、と気持ちよく空に大きな輪が広がった。赤や青や緑や。麗しい牡丹が空に咲いた。咲いては散り、散っては咲く。花火が消えると、辺りはふいに、しんとした闇に呑まれ、見る者の心に空白が訪れた。時間が途切れ、空間が肥大する。無の静寂があたりを包む。するとまた、思い出したように新たな花火が上がる。(しだれ花火の)柳はまるで涙のよう。長い長い、涙のしずくが空に流れていくかのよう

桜のように、一瞬だけ咲いて潔く散る花火。それが日本人のメンタリティを刺激したのでしょう。

本作は、花火の歴史、製法について知りたい人にも最適の一冊です。

おわりに

ダイナミックなストーリーを展開するというよりは、日常のちょっとした感情の揺れを上手く言語化してみせることに定評のある大島真寿美。例えば、喜怒哀楽といった乱暴なまとめ方をしてしまったとき、そこからこぼれ落ちてしまうような淡く曖昧な感情のグラデーションを巧みに描き分けます。それらの無限の色彩の広がりを、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2022/02/18)