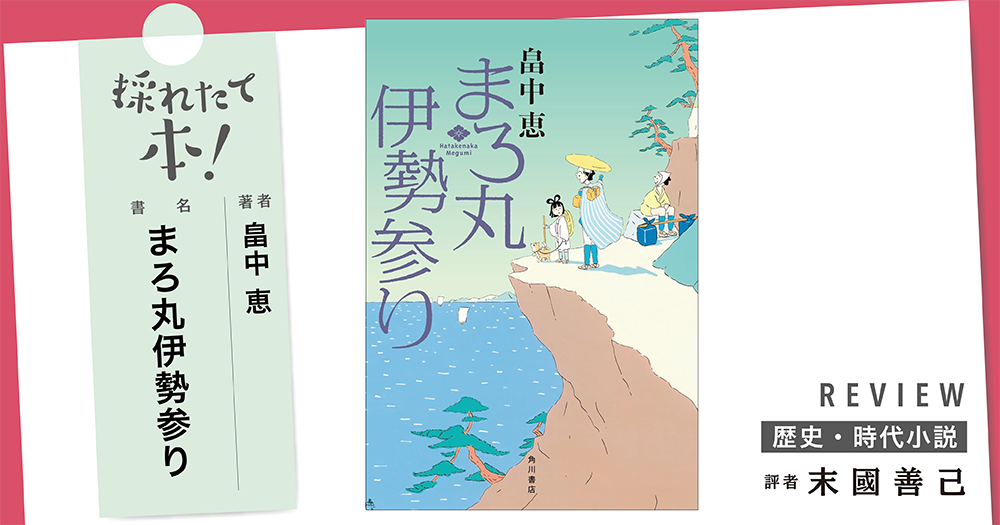

採れたて本!【歴史・時代小説#35】

伊勢神宮の2024年の参拝者は、内宮と外宮を合わせて750万人を超えている。伊勢参りが人気なのは江戸時代も同じで、子供や奉公人が無断で伊勢神宮へ行くことも可能だった60年に1度のおかげ参りの年は、参拝者が400万人以上(当時の人口の1/6相当)との記録も残っている。畠中恵の新作は、江戸から伊勢神宮への旅を描くロードノベルである。

両替商の木村屋の三男・九郎は、同業の東屋に嫁いだ姉に呼び出される。流行病で跡取り息子を亡くした大坂の米問屋・花沢屋が、親戚筋の東屋の娘で六つの結を家付き娘(養女)に迎えたいらしい。花沢屋は伊勢で結と会いたいらしく、九郎は結を送り届けて欲しいと頼まれる。九郎は、結、結が救いまろ丸と名付けた仔犬、乳母のお加津、荷物持ちの平八と伊勢に向かうが、出発早々にお加津が足を怪我してしまい同行を断念する。

九郎たちが進む東海道は整備されているが、箱根の山道は急峻で、橋が架かっていない川もある。幼い結を連れた九郎は、箱根で高額な山駕籠を使うか否か、また川を渡る時に安い人足の肩車か高い蓮台に乗るかを判断しなければならず、それが静かなサスペンスを生み出していた。

定められた費用のほかに付け届けをした方がことが円滑に進むなど、当時の旅の実情が活写されているのも面白い。その中には世知辛いエピソードもあるが、まろ丸の愛らしさがそれらを緩和してくれるのが嬉しい。道中の名所旧跡、現在まで伝わる郷土料理なども紹介されており、実際に行ってみたくなるだろう。

旅の途中で、お加津が怪我をした時に助言をしてくれたお以登、お紺、荷物持ちの正次郎と再会した九郎は、上方へ帰る彼女らと共に伊勢を目指すことになる。

後半になると、なぜ花沢屋は男ではなく幼女を選んだのか、なぜ江戸まで迎えにこなかったのか、なぜ伊勢で会おうとするのか、お以登たちが九郎たちと合流したのは偶然か計画か、お以登は結の敵か味方かといった謎が物語を牽引していく。愛らしい妖たちが活躍するミステリ〈しゃばけ〉シリーズの著者らしく、随所に怪談めいたエピソードがちりばめられ、謎の解明も鮮やかなので終盤の展開には驚かされるはずだ。

木村屋の三男に生まれた九郎は家が継げず、将来の選択肢が婿養子に行くか、他で仕事を見つけるかくらいしかない現状に不満を抱いていた。将来の展望が見通せない不安は現代の若者と近いだけに、九郎に共感する読者は少なくないのではないか。だが旅の途中で上方の商家の事情に詳しいお以登から話を聞いた九郎は、結がなる家付き娘にも、番頭や手代にも不自由があるということを知る。立場は違うが将来に不安を感じていた人たちが、旅での出会いと経験を通して新たな一歩を踏み出すラストからは勇気と希望がもらえる。

評者=末國善己