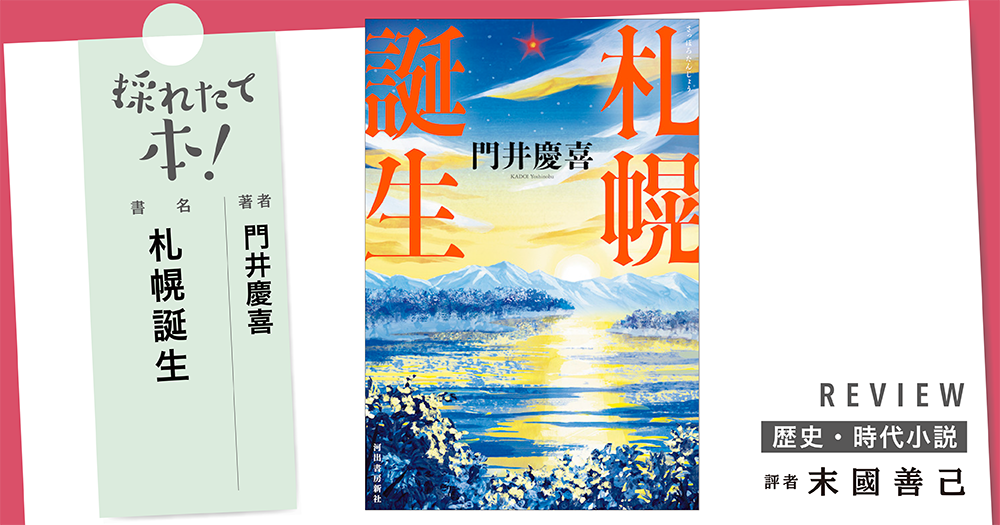

採れたて本!【歴史・時代小説#30】

『家康、江戸を建てる』や『東京、はじまる』など、建築や都市計画を題材にした歴史小説を発表している門井慶喜の新作は、札幌の建設と発展にかかわった5人を主人公にしている。

藩主から蝦夷地へ行くよう命じられた佐賀藩士の島義勇は、蝦夷地に詳しい松浦武四郎から蝦夷地の中心部にある札幌の重要性を教えられる。明治政府で開拓判官になった義勇は、街路を直線的に配す札幌の縄張り(都市計画)を考えるが、人員も物資も資金も満足に与えられなかった。「神童」と呼ばれるいとこにコンプレックスを抱き、開拓判官時代は上司に恵まれず現場で汗を流した等身大の義勇が、札幌の開発を天命と感じ邁進する展開を読むと、理想の仕事を見つける重要性が実感できるのではないか。

元高崎藩士の父が没落し、クラーク博士が理想的な青年教育を行い官費で学べる札幌農学校の2期生になった内村鑑三だが、クラーク博士は帰国した後だった。太田(後に実家の新渡戸姓に戻る)稲造をライバル視したり、クラーク博士の影響で洗礼を受けた先輩たちにキリスト教への改宗を迫られたりした鑑三が、悩み迷いながら進むべき道を模索する展開は秀逸な青春小説となっている。

13歳で父を亡くして困窮し、アイヌ語―英語―日本語の三対辞書を作っていた聖公会の宣教師ジョン・バチラーを頼ったフチ(日本名・向井八重子)が、日本語教育でアイヌ語が話せない若いアイヌが増えている状況に直面し、民族のアイデンティティを残す方法を考える物語は、現代のアイヌ差別への痛烈な批判になっていた。

多くの企業で重職を務める父を持つ有島武郎は、父が北海道に購入した農地の所有者になる。作家に憧れながら英語の教師などをしていた有島は、学習院の同窓生と同人誌「白樺」を創刊。やがて流行作家になった有島は、地主であることに疑問を抱き、驚くべき行動に出る。

札幌を発展させるためには、郊外の開発が不可欠だが、そこは石狩川が繰り返し氾濫していた。石狩川の治水を任された岡崎文吉は、堤防で護岸を補強しつつ本来の川の流れを生かす放水路方式を提唱するが、川の流れを直線化する捷水路(ショートカット)の方が優位かもしれないと考え、どちらにすべきか悩む。

本書の主人公たちは野心を実現するために、まだ空白が残る札幌に技術や思想で絵を描いていく。だが、義勇は理想の仕事を見つけ進める喜びを、鑑三は新たなことに挑戦する開拓精神の重要性を、フチは異なる民族が共生するには何が必要かを、有島は格差を解消する方法を、文吉は開発と自然保護のバランスをどのように取るかをそれぞれ問い掛けることで、野心を乗り越え普遍的な価値を見つける。本書で描かれた普遍的な価値は、まだ完成していないものも多いだけに、札幌の歴史から学ぶべきことは少なくない。

評者=末國善己