「障害者スポーツ」という概念もなかった時代の日本で、なぜパラリンピックが開催されたのか。

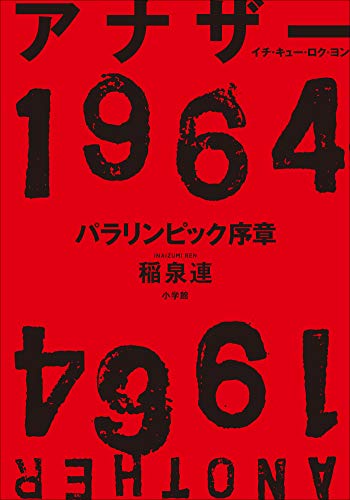

2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど──竹内浩三の詩と死』で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した稲泉連。3月に発売された新刊『アナザー1964 パラリンピック序章』はあまり語られてこなかった、1964年に東京で開催された「第2回 パラリンピック」に迫ります。日本に障害者スポーツという概念もなかった時代ですが、パラリンピックはどこからきて、どのような人々が関わったのでしょうか。

稲泉 連

『アナザー1964

パラリンピック序章』

月刊 本の窓 2020年6月号

日本戦後史、

語られざる「もう一つの祭典」

今から五十六年前の一九六四年のことだ。日本中が熱狂した東京オリンピックの後、選手村のあった代々木の「織田フィールド」という練習用競技場で、障害者の国際スポーツ大会が日本で初めて開かれた。国際身体障害者スポーツ大会、「第二回パラリンピック」として知られる大会である。

この「一九六四年のパラリンピック」は当時、国際大会と国内大会に分けて開催された。現在のパラリンピックの源流でもあるその国際大会は、戦争や事故で脊髄損傷となった車椅子の人を対象としていた。参加者は世界二十二か国から三百六十九人、そのうち日本人選手は五十三人。ほとんどが国立箱根療養所や国立別府病院など、施設や病院の“入所者”や“患者”であった。

私は本書『アナザー1964』の取材を始めたとき、当時のパラリンピックについて何も知らなかった。「障害者スポーツ」という概念もなかった時代の日本で、なぜパラリンピックが開催されたのか。そもそもパラリンピックとはどこから来て、どのような人々がかかわったのか──。二〇二〇年の東京大会の開催決定後、様々な報道に接する中で、「当時のパラリンピック」のリアルな姿を知りたい、という素朴な思いが胸の

大会に出場した選手たちは、存命の人でも八十代になっている。彼らを探し出して話を聞く中で印象に残ったのは、「一九六四年のパラリンピック」が開催のほんの一年前、人によっては半年前に出場を打診された、青天の

例えば、日本代表として出場した二人の女性選手のうちの一人は、「わたしはね、あんまりパラリンピックみたいなところには行きたくなかったのよ」とインタビューを始めてすぐに言った。「怪我をしたことだってまだ受け入れられていなかったのに。人前に出るのが嫌で嫌で、そんな恥ずかしいことしたくない、っていう気持ちでしたよ」。選手たちの多くはこのような思いを抱きながら、参加する競技の練習を少ししただけで、人里離れた療養所や病院から代々木へと向かったのである。

だが、彼らは大会に参加したことで、結果的にそれぞれの人生が大きく変わるほどの刺激を受けた。その最も大きな「体験」が外国人選手たちとの交流だった。

昨日まで療養所や病院にいた日本人選手たちは、誰もが痩せ気味で、終始うつむきがちだった。一方で欧米の選手たちは明るく、上半身の筋力がたくましく鍛えられ、専門職に就いている者も多かった。五日間という大会の開催期間を通して、日本人選手たちは自信に満ちた彼らのふるまいの背後に、欧米と日本の障害者政策や環境の違いがあることを知った。

本書ではそうした出場者たちの人生に加え、現地で外国人選手のアテンドを担当した元祖ボランティアともいえる「語学奉仕団」、日本にパラリンピックを誘致した中心人物である医師の中村

新型コロナウイルスの世界的な流行によって、「二〇二〇年のパラリンピック」の延期が決まった。翌年の開催も日に日に不透明になっていくなか、「一九六四年のパラリンピック」が「現在」に向けて投げかける問いは、より重さを増しているように思う。

メダルの数や興行的な成功だけではなく、「パラリンピック」には社会に新たな価値観を広げ、変革していく可能性があることを、当時の大会にかかわった人々は教えてくれる。いつか世界中の国や社会、そこに生きる人々が手を

『アナザー1964

パラリンピック序章』

稲泉 連/著

定価:本体1,700円+税

小学館・刊 四六判 304ページ

大好評発売中

ISBN 978-4-09-388740-3

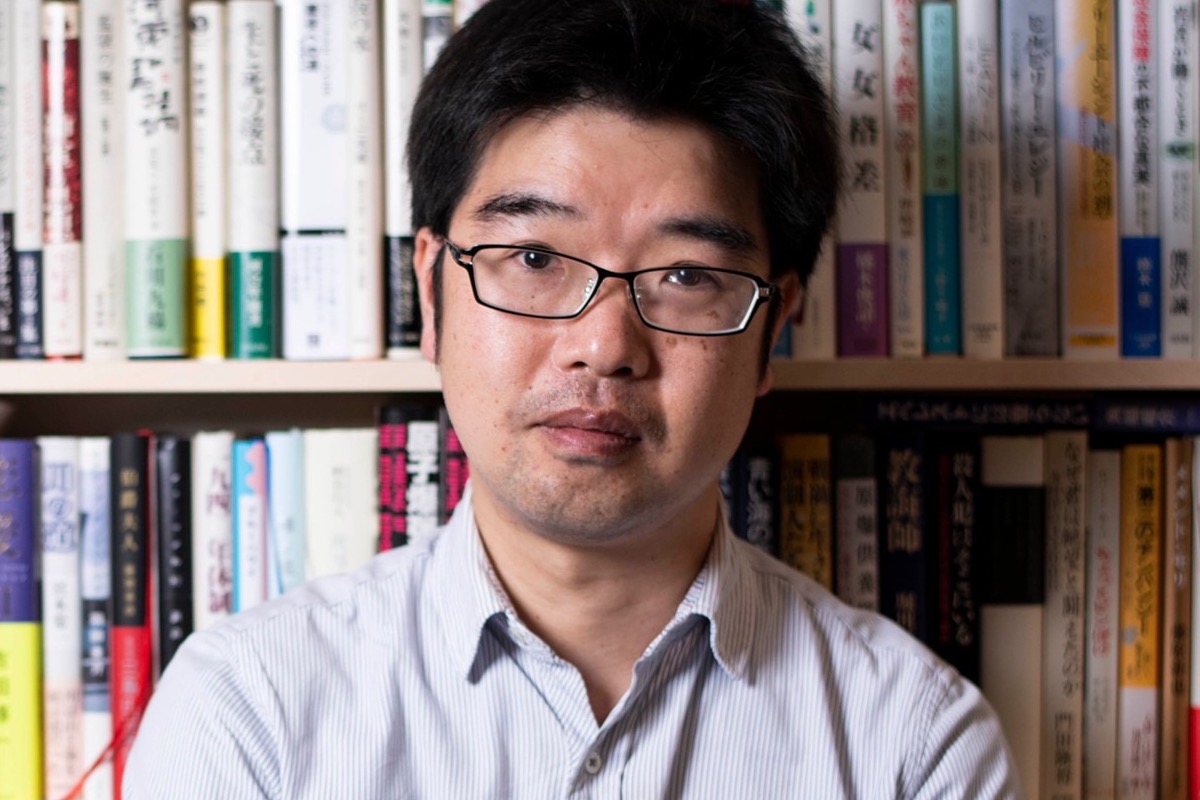

プロフィール

撮影/藤岡雅樹

稲泉 連(いないずみ・れん)

一九七九年東京都生まれ。二〇〇五年『ぼくもいくさに征くのだけれど──竹内浩三の詩と死』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。主な著書に『復興の書店』、『豊田章男が愛したテストドライバー』、『「本をつくる」という仕事』、『宇宙から帰ってきた日本人』などがある。

豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。

初出:P+D MAGAZINE(2020/05/25)