田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第28回

「すべてのまちに本屋を」

本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ

「読書の時間─未来読書研究所日記─」の連載も今回で28回目を迎える。これまで我々未来読書研究所が考える書店業界や出版業界が本来取り組むべき課題を忖度無く書いてきたつもりである。この間、本連載を通じて発信した内容について、様々なご意見をいただく機会も増えてきた。ありがたいことである。

そこで、連載が3年目に突入していることもあり、次回以降から書店・出版業界キーマンへのインタビューを織り交ぜていきたいと考えている。変化を好まない「大きな出版業界」の中にも、これまでの書店・出版業界の商習慣に縛られず、業界の変革に取り組んでいる方々がたくさんいる。その活動をご紹介というよりも、その動きに至るまでの背景と狙いをご紹介することができたらと思っている。今まさに日程の調整をしながらこの原稿を書いている。どんなお話が聞けるのか楽しみで仕方ない。

経済産業省では、〝街中にある「書店」は、多様なコンテンツに触れることができる場であり、創造性が育まれる文化創造基盤として重要だ〟と考え、令和6年3月に「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げ、関係者との車座対話やヒアリング等を実施してきたことは本連載でも何度も触れてきた。

これを踏まえ、令和6年10月には「関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)」を公表してパブリックコメントを募集した。令和7年1月29日には、パブリックコメントで提出された主な意見とそれに対する国の考え方ともに「関係者から指摘された書店活性化のための課題」を公表した。

それによると、キャッシュレス決済の手数料問題と入金サイクルによる資金繰りの悪化に関する課題が増えたが、物流費の上昇や人件費など店舗運営に係る費用の上昇、物流の2024年問題など、小売り全般に共通の課題以外は、これまで約20年もの間指摘されてきた課題が列挙されており、この間、自らで変わることのできなかった業界であることを再確認することになってしまったのではないかとさえ思ってしまう。

本連載第17回において、経済産業省の書店振興プロジェクトについて、僕は以下のような期待を書いている。

「公費を活用した延命策を訴えるのではなく、努力している企業の営業活動の自由を制約するようなこともせず、これまで目を背けてきた旧弊を明るみにし、抜本的な出版流通の見直しを訴えていくような議論がなされることを望む。」

業界団体へのヒアリングだけではなく、本当は異業種から書店業界がどのように見えているのか、また受益者となる読者・消費者の視点で書店をどの様に変えていくべきなのかという声が聞きたかったと僕は思っている。書店業界の変革が、読者・消費者へのサービスの低下につながることがあってはいけないことは大前提だが、むしろサービス改悪が本離れを加速させる可能性すらあると考えているからだ。すべては、読者・消費者のための改革であってほしいと切に願っている。

1月に公表された上記の「関係者から指摘された書店活性化のための課題」で整理しているそれぞれの課題に対して思うことはあるが、字数の関係もあるので、今回は同「課題」の「3.書店活性化のための課題の整理」セクションにある「17.ネット書店との競合」について触れていきたい。

同「課題」には、「ネット書店では、再販売価格維持制度があるにも関わらず、過度なポイント還元や配送料無料などで実質的に値引きが行われている、競争条件が平等ではない」とし、この点で、フランスの制度(いわゆる反アマゾン法)を参考にすべきという指摘があることが明記されている。

ポイント還元は、リアル書店でも実施されている場合もあり、どこで線を引くのかが難しく、物流費が高騰する中での配送料無料は、ある意味においては生活者の消費行動の変化に対応した企業努力の賜物とも言える。繰り返しとなるが大切なことなのであえて書くが、20年前なら可能性はあったと思うが、今ここを規制し、生活者の利便性を下げる施策を導入することは、生活者の本離れにつながってしまうのではないか心配である。

パブリックコメントのうち、「ネット書店との競合」に関しては以下のような意見が掲載されている。

・縮小する市場のなかでネット書店の売上が伸びていることは、書店の売上減を加速させる要因になっている。反アマゾン法の日本での検討をお願いしたい。

アマゾンの送料無料は実質的には値引きであり、これは再販維持制度に反するとも考えられる。

非常に便利なネット書店ですが、送料がかかっても、価格以外の部分でネット書店の利便性を強く感じている人、または店頭で探すのが困難な書籍が必要な場合は購入するでしょうし、逆にコミック1冊だけを購入するような人で近隣に書店がある人は、書店に戻ってくる可能性がある。ネット書店で送料有料だから本を買うこと自体を断念する、という人は少ないはず、と思う。

・該当箇所で「ポイント還元」について触れているが、身近な例はショッピングモールによる自社クレジットカードのキャッシュバックキャンペーンだ。

これは出版社、書店が値引きの主体ではないとは言え、再販売価格制度、ならびに出版物小売業公正取引規約が考える、過度な顧客誘引の抑制に反する。

公正取引協議会、消費者庁が間に入り、日本クレジットカード協会・日本クレジット協会と、出版再販研究委員会(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会の4団体で構成)が意見交換をする場を設けてほしい。

大型ショッピングモールに入る体力がある全国チェーンと、地域書店は、そもそも販売力に差があり、さらに顧客誘引で差をつけられてしまうと、地域書店が併存できなくなるから。

また、読者はキャッシュバックキャンペーンを待つ購買行動を取り、地域書店の機会損失も生むから。

・現状、読者は書店で注文するより、まずネット書店に注文し、それが不可能な場合のみ書店への注文や来店をされることになる。予約注文も、既発売の商品でも読者の手元に届くのは圧倒的にネット書店の方が確実であり、かつ早い。これでは書店が減るのは当たり前。日本もフランスにおける「反アマゾン法」の様な法を制していただきたい。書店店頭への来店客を増やさない限り、本との出会いも減り、強いて文化との出会いの場がどんどん縮小していくと思います。

・消費者に対してポイント付与は原則やめていただきたい。

阪神淡路大震災を経験した書店として、防災の意味合いからもリアル店舗の重要性はある。災害に対して、ネットショップは何も貢献できない。

・Amazon などの大手ネット書店を規制したとしても、それが直接的に小規模書店での購入増加につながるかは不透明です。むしろ、他のメディアや電子書籍の普及により、書店離れが進む可能性があります。

そのため、規制だけでなく、消費者が実際に書店を利用したくなるような魅力づくりが重要です。

出典:経済産業省HP 関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)に対するパブリックコメントの結果について(令和7年1月28日 経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課)

フランスの反アマゾン法に関する記載が多く見受けられるが、取引形態をフランスと同様にし、委託制度を止め、注文買切とし、書籍の定価販売を義務付ける「ラング法」を導入(書店は定価の5%割引以内で販売価格を設定できる)しようというところまで踏み込んだ意見はなかった。

また、ポイント還元についてはリアル書店でも同じ課題があることはパブリックコメントにもある通りである。

残念なのは、ライバルの規制以外、具体的なネット書店との競合に対する意見がないことである。

書店自ら運営している場合に、まずはこれまで書店業界のeコマース戦略はどうだったのかを検証するべきである。その課題を踏まえた上で、こんなことができたらいいのに! という僕の夢を書いてみよう。やれるやれないではなく、できたらいいのに、という意見があってもいいだろうから。

■帳合も関係なくすべての取次の倉庫在庫を活用することができるECインフラってできないの?

リアル書店が運営しているオンライン書店はたくさんある。書店自ら運営しているサイトもあれば、取次が提供しているECプラットフォームを活用している書店サイトも多い。

リアル書店自ら運営している場合、ECサイトを構築・運営するために利用される基盤システムやソフトウェアの整備、商品のカート機能や決済システム、在庫管理、顧客管理、注文管理、さらに集客や分析機能などすべて対応する必要があり、書店の負担は大きなものとなる。

取次が提供しているECプラットフォームを活用している場合は、前出の課題は解決されるものの、取引をしている取次に絞られてしまう点や、オリジナル商品の販売など個店の魅力を最大限に打ち出すことの難しさが残る。また、収益面での課題もある。

そこで、書店業界の危機が叫ばれている今こそ、壁を乗り越え、各取次の持つ倉庫在庫のデータを開放し、すべての取次の倉庫在庫を活用できて、帳合も規模も関係なく、様々な書店が活用できるECプラットフォームがあればいいのに、と夢見ている。

■与信の壁に阻まれることがなく、たとえ小規模な書店であっても各取次の在庫商品を取り扱うECインフラってできないの?

売掛金を回収できないリスクを抑えることと、健全なビジネス関係を維持することを目的に取次が書店の与信調査を実施している。そこから書店の信認金が算出される。信認金とは、取次店から書店に対して担保として預かるお金のこと。取引保証金として書店から規定額を預かることになっており、これが書店の新規参入の壁となっている。

出版業界のECプラットフォームを構築する際の大きなポイントは、この与信の壁と前出の2つの課題をクリアできるかどうかである。

ライバルを規制するのではなく、今こそ書店業界として全書店が使える、いや、もはや異業種の皆さんにも本を売ってもらえるECプラットフォームを構築してほしいものである。

誰か取り組んでくれないかな。(僕がやろう! と言わない辺りが説得力に欠けるのですが)

■生まれ育った地域の書店が好きだけど、遠くてなかなか足を運ぶことができない書店を応援するふるさとEC書店のようなインフラってできないの?

書店の廃業・閉店のニュースが流れる度に、教科書を買った書店が、小さい頃本を買っていた書店が、と嘆き悲しむ声があふれる。

であれば、そうなる前にそこの書店の本を買おうぜ! たとえ地元を離れていたとしても、このECプラットフォームを活用して本を買うことで、生まれ育った地域の書店で買ったことになるから。

それが「ふるさとEC書店」だ。

取次が提供しているECプラットフォームも同じような思想の下で構築されているのだが、前出の課題があるので、ここを解決してほしい。

そんなECインフラができたらいいのに、といつも考えている。

今回は、完全に僕の夢を語る回になってしまった。たまには無責任に夢を語ってみるのも悪くない。

出版業界特有の商環境を変える方向に進まないのであれば、せめて競争相手を規制するのではなく、既存の資源を有効活用し、許容可能な範囲で、取引ニーズに対応できる体制を整備してはどうだろうか。そこに出版社と連携した品切・重版未定商品を、1部から製造販売するPODサービス(オンデマンド出版)までを搭載することができれば、既存のEC書店とは違う、出版業界全体で使えるECインフラになるのではないだろうか。

おそらく業界の構造改革は進むことはないかもしれないが、既存の資源を有効に活用することでできることはあるのではないだろうか。

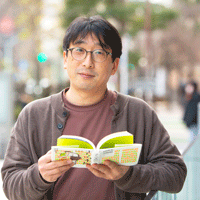

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)