田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第34回

「すべてのまちに本屋を」

本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ

いまだ暑い日が続いている。

ふと思い立ち、猛暑が読書量に及ぼす影響はあるのだろうかと調べてみたら、以下のような可能性が考えられるようだ。

■猛暑によって読書量が増減するさまざまな可能性①外出機会の減少による屋内での読書量増加の可能性猛暑で外出を控える状況が増えれば、屋内で過ごす時間が増え、結果的に読書に費やす時間が増える可能性がある。②健康への影響による読書の集中力低下の可能性過度な猛暑は体調不良を引き起こし、集中力を低下させ、読書に集中できなくなることも考えられる。③情報機器の利用時間の増加との関連猛暑による室内の活動増加が、スマートフォンやゲーム機などの情報機器の利用時間をさらに増やし、読書時間が減少する可能性が考えられる。

なるほど、猛暑による外出機会の減少や室内での過ごし方の変化から、読書量に影響がありそうだ。今年の猛暑の影響で、①と③のどちらに振れていたのだろうか、と思いつつ、今年は②だったのではないだろうか、と感じている。

この原稿が公開される頃には少し暑さが和らいでいるかもしれませんが、皆さま、体調を崩されませんようご自愛ください。

めずらしく本連載の原稿を一文字も書けない日々が続いていた。出張が続いたこともあったのだが、お盆が明け来期の予算準備の時期が到来したことが大きな要因である。どうにもならず、目の前に山積した仕事を放置し、現実逃避していたというのが正直なところである。恥ずかしいかぎりだ。こんなところで公開で苦しさを訴えるのもどうかと思うが、これまでも隠さず恥をさらけ出してきた身としては、この苦しい局面において強がった自分を演じることもできないので、いち書店経営者として感じている苦しさを書き残しておこうと思う。

8月4日に、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、2025年度の最低賃金の目安を全国加重平均で時給1,118円にすることで決着した。現在の1,055円から63円の引き上げとなり、過去最大の増加幅となることを発表したことから僕の現実逃避は始まった。引き上げは23年連続となり、伸び率では6.0%だった。24年度に示した目安は5.0%で最低賃金を時給換算で示すようになった02年度以降で最大となっていた。

労働者は収入増することにより消費活性化や生活水準向上が期待されるので歓迎すべきことなのだと理解しつつも、人件費増加による経営悪化とパート従業員の「年収の壁」での働き控えによる人員確保は、小規模事業者である僕にとっては死活問題なのである。そう、働き手としては少しでも賃金が上がるのは喜ばしいことであるが、経営者目線で見たとき、この急激な引き上げによる負担増のダメージは非常に大きく、今後書店経営を維持していけるのかとすら考えてしまう。

ここで書店業界の商習慣の壁にぶち当たる。労務費の増加を販売価格に転嫁できている業種業態はいいかもしれないが、販売価格の決定権がない小売である書店は、直接的に損益に響いてくる。これまでも、売上が減少する中、すべての経費を切り詰め、必死に維持してきた。これ以上どこを削り捻出するか経営努力が試されているが、もう削り出すことができないギリギリの状況での運営が続いているため、途方に暮れているのだ。

さらに、2025年1-7月に判明した人手不足倒産のうち、「従業員退職型」は74件(帝国データバンク8月6日付レポートより)で、前年同期(46件)から約6割の増加となったという報道が続いた。転職が当たり前の時代となった今、有能な人材が業界を離れてしまうこともあるだろう。本屋は人だ、と僕は考えている。人件費を経費として見るか投資として見るかが分かれ道だと思ってきたが、投資すらできない予算しか組めないなんて、もう愚痴も出てこない。

なかなか進展しない出版構造改革に売上不振、そこに過去最高の最低賃金の引き上げ。引き上げ自体に異論はないのだが、小規模事業者の支払い能力を踏まえると、厳しさを増す未来しか見えないのだ。

そんなこんなで2週間程現実逃避をしていたのだが、それでも時間は経過し、予算作成も原稿も締切はやってくる。

明けない夜はなく、暮れない日はないという。

もう少しだけ足掻いてみようと思い、パソコンに向かっている。さてと、気を取り直して。

8月に入り、多くの自治体が次年度の予算編成を検討しはじめるこの時期に、全国各地で日本書店商業組合連合会加盟店から、官公庁、自治体、公共・学校図書館の図書調達に関する要望書(「官公庁、公共・学校図書館の図書調達に関するお願い」)を届ける活動が続いている。各自治体等がどのように受け止め、対応するのか注視したい。

定価購入と地元書店の活用に関する要望は、地域に書店を残していくという意味において大切な働きかけだと思う。図書館業務を受託・支援する図書館専門業者の協力会社として、物流は別としても、それぞれの自治体の商的流通(商流)に組み込まれている書店も数多くあり、この場合、建付けとしては、自治体は地元書店から購入したことになる。また、地元書店からの直接納入に切り替えることを推進するのであれば、納期問題やローカルデータの作成、装備作業などの対応が必要となることから、その対策ができているのかがポイントとなるのだろう。この作業の費用対効果をどのように見るかで取組み方が大きく分かれるのも理解できる。欲を言えば、現状を踏まえると今回のタイミングは、作業費を含む装備費の別計上を強く要望しても良かったのではないかと僕は考えている。

公共図書館の納入においては、官公庁等による入札を経て、フィルムやバーコード付与といった装備負担も入札事業者に求められるケースや別途の費用計上を認められないケースもあることから低い利益率をさらに削ることとなり、僕のような小さな書店が受託することが困難となっている。加えて、あまり表に見えない部分ではあるが、図書館から求められるサービスレベルを維持するためのコストもまた高騰していることを付け加えておきたい。地元の書店を使うことで図書館のサービスレベルが低下するということがないようにするため、小さな努力はし続けてきたつもりではあるが。

地域の書店にとって公共図書館等の取引は、図書資料購入予算の減少による作業効率の低下に加え、最低賃金の引き上げに応じることで人件費負担が増え、さらには図書装備資材費の高騰が大きく、経営を圧迫している現状において、このままでは赤字取引に転落してしまう可能性すら見えてきた。図書装備には、資材費の他、労務費がかかっている。それを踏まえると、図書装備予算の別途予算化に対する要望も必要なのではないだろうか。それによって、「市民サービス低下を防ぐために、図書資料予算を削減することなく」という条件が付くのだが。

この弱音を吐くことで、「公共調達の原則」(原則として一般競争入札)にのっとり、限られた予算の中で様々な行政サービスを提供しなければいけない自治体は、より安価にサービスを提供する図書館専門業者への切り替えをする動きにつながる、という望んでいない未来は覚悟している。

繰り返しになるが、労務費の増加を販売価格に転嫁できない書店業において、この問題がクリアできない限り、図書館との取引について根本的な方針を大きく変える必要がある。それは雇用に直結することになることから、少しでも建設的な議論ができればと思っている。

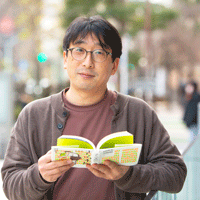

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)