麻宮 好『恩送り 泥濘の十手』

走る子ども

塾講師として働いていると、子どもの発言に度々驚かされる。

今年の夏頃のことだ。

「先生、〝かけっこ〟ってなあに?」

え? と思わず訊き返していた。相手は小学四年生。「かけっこ」を知らないなんてことがあるだろうか。からかわれているのだろうか。だが、こちらを見つめる目に揶揄するような色はない。あくまでも真剣なのだ。

授業後、職員室でそのことを話題にしたところ、まさか、という反応が大半の中、

「いや、ありうることかもしれません」

困惑した表情で言ったのは五歳のお嬢さんを持つ男性講師であった。彼は思慮深く眉をひそめたまま続けた。

「この二年、運動会がなかったので娘はかけっこを体験したことがないんですよね」

なるほど、コロナ禍である。幼稚園児の話を小学四年生に当てはめるのはいささか無理があるかもしれない。けれども、私はその言葉に頬を打たれたような思いでいた。

問題なのは「かけっこ」という言葉を知らないことではない。「かけっこ」にまつわる諸々のものを知らないことこそが問題なのだ。

突き抜けるような青空。その空にはためく万国旗の美しさ。転んだときの痛み。ゴールを駆け抜けたときの風の爽快感。そんな「当たり前で大切なもの」を、コロナは子どもたちから奪ってしまった。

生活は少しずつ元に戻りつつある。けれど、その年齢でしか味わえない体験を取り戻すことはできない。校庭や公園で思う存分走れなかった子どもたちは、何を心に刻んだのだろう。

そんなことを考えている折、第一回警察小説新人賞受賞のお報せをいただいた。読み返してみれば、『恩送り 泥濘の十手』では、主人公と彼女を助ける少年二人が実によく走っている。自分のために、あるいは誰かのために彼らは江戸の町をひた走る。自分で書いていながら、そんな彼らがすごく愛おしかった。主人公は丙午生まれの娘で、少年のうち一人は盲目で捨て子だ。それでも、彼らが強く生きていけるのは、四季折々の風を総身に受ける心地よさを知っているからではないかと思った。

当たり前のことがいかに脆いか。そして、尊いか。私たちはここ数年で知った。いや、知らされた。

外を思い切り走り回れる。穏やかな朝を迎えられる。おいしいものを食べられる。何より、繋ぐ手が近くにある。

当たり前の中に詰まっている、たくさんのかけがえのないもの。

拙作から少しでも感じ取っていただけたら幸いである。

麻宮 好(あさみや・こう)

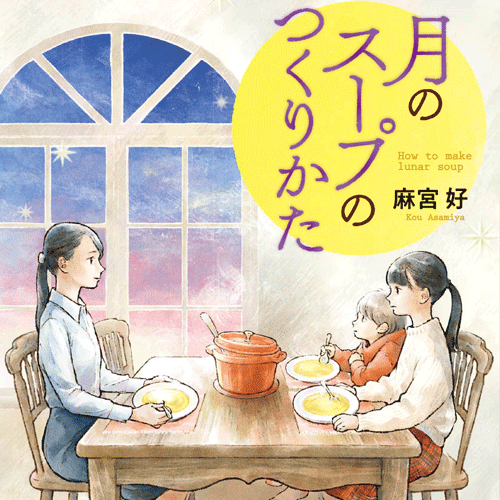

群馬県生まれ。大学卒業後、会社員を経て中学入試専門塾で国語の講師を務める。2020年、第1回日本おいしい小説大賞応募作である『月のスープのつくりかた』を改稿しデビュー。22年、本作『恩送り 泥濘の十手』で第1回警察小説新人賞を受賞。