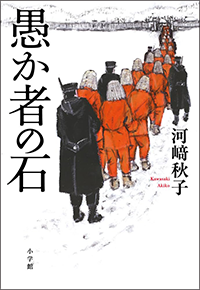

河﨑秋子『愚か者の石』

罪人に罰を与えるのは誰か。その罰は、正当か。

北海道で特定の道路のことが話題になると、しばしば「あの道路は囚人が作った道路で、周囲の土を掘ると力尽きて乱暴に埋められた囚人の骨がゴロゴロ出てくる」と語られる場合がある。

骨云々の真偽はともかく、明治以降多くの道路が囚人の手によって開削されたのは事実だ。道だけでなく、農地開拓、木材生産など、彼らによって成し遂げられた事業は多い。それまでアイヌの人々が住んでいた地に和人が大挙して住み着くようになり、さらにロシアからの防衛もせねばならなくなったのだ。その開拓は官民の事業だけで賄えるものではなく、囚人という極めて(こういう表現のしかたは嫌なものだが)低コストな労働力を有効活用しよう、と当時の政府が考えたのは自然な流れといえよう。

しかし、当然のことだがその扱いというものは劣悪だった。北海道民として育った私も先の道路の話などで何となく知ってはいたものの、『愚か者の石』の執筆前に改めて当時の状況を調べ、愕然とした。

超長時間の過酷な労役。弱った者は凍死するような粗末な環境。看守からの暴力が常態化した風紀。そもそも囚人に悔悟や贖罪の念を促すという考えさえ欠けた、まるで使い潰しても構わないといわんばかりの扱いだ。当時の政府側の人間が囚人をどう見なしていたかは『愚か者~』の冒頭に引いた山縣有朋の文書にも端的に表れている。

しかしその一方で、看守や地元の人たちが残した記録を繙いていくと、技術を持った囚人が寺に見事な木彫りの欄間を残したり、囚人と看守間で小さな賭けのやりとりがあったなど、ただ一方的な支配と使役の歴史だけではなかったことも見えてくる。そこに生きた看守も囚人も地元住民も、確かに人間だった。清廉ではない間柄であっても、ほのかに感じられる体温のような温もりにほっとする。

物語の舞台とした北海道の樺戸集治監は、現在の月形町にある。集治監や監獄はともすれば暗い遺産だと隠されてしまうこともあるが、この町の博物館や文献は非常にオープンかつ公正で、これらの資料のお陰でなんとか物語をものすることができた。

人間が人間に罰を与えようとするとき、それぞれの心の中でどんな波が起こるのか。その波は人を変えうるのか。本を一冊書き終えてもなお、筆者の心の奥で人の罪と罰とについての物思いが渦を巻いている。願わくば、読者の方もこの渦に巻き込まれて欲しいと願っている。

河﨑秋子(かわさき・あきこ)

1979年北海道別海町生まれ。2012年「東陬遺事」で第46回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)、14年『颶風の王』で三浦綾子文学賞、15年同作でJRA賞馬事文化賞、19年『肉弾』で第21回大藪春彦賞、20年『土に贖う』で第39回新田次郎文学賞を受賞。24年『ともぐい』で、第170回直木三十五賞を受賞。