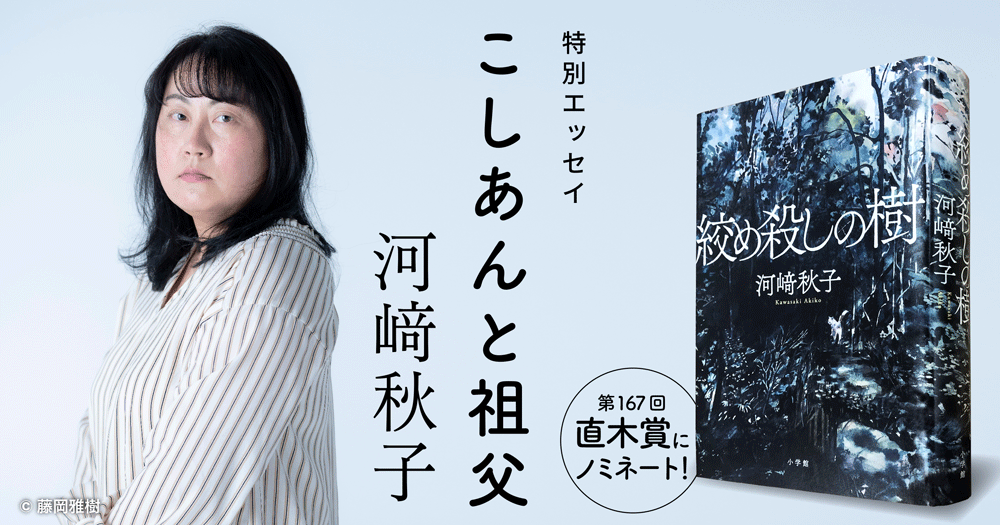

特別エッセイ*河﨑秋子「こしあんと祖父」

こしあんと祖父

昨年刊行した拙作『絞め殺しの樹』は、北海道東部・根室が舞台だ。根室には私の母の実家がある。漁業と酪農が主産業という典型的な北海道の地方自治体だが、地理的な理由により江戸後期から商人や幕府の役人が駐在していたこともあり、歴史は古い。

『絞め殺しの樹』では、根室特有の環境や出来事など、資料を多々参考にさせてもらった。とはいえ、これはあくまで物語、フィクションとして描いたもので場所・登場人物の具体的なモデルはない。

そんな中で、唯一、実際に人が言った言葉を組み込んだ台詞がある。

主人公の夫がお祝いで貰ったつぶあん入りのあん餅を吐き捨て、「小豆の皮なんて家畜の餌だ」と言った部分だ。ここだけは、私の母方の祖父がよく言っていたという内容をそのまま使わせてもらっている。そう、祖父は強烈なこしあん派だったのだ。

祖父の父、つまり私の曽祖父は、戦前、根室の別当賀という小さな集落から五キロほど離れた海辺に入植した。今も身内では「浜」と呼んでいる場所だ。牛や馬を飼い、時に地引網漁をする、半農半漁生活を営んでいたそうだ。私も子どもの頃は何度かハイキングで連れて行ってもらった、美しい場所だ。

標高が低いにもかかわらず冷涼な気候から高山植物が茂り、砂浜から少し内陸に入った湿原には小さな湖沼が点在して悠々と鱒が泳ぎ、放牧された馬が水を飲む。冬は風雪吹きすさぶ荒涼とした風景が広がる。かつての住宅は倒壊したまま草に埋もれ、コンクリート製とレンガ製、崩れかけた二本のサイロだけが、ここが農家だった名残をとどめている(といっても実際は離農跡地ではなく、現在は集落に近い内陸に移転して私の従兄弟が営農を続けているのだが)。

浜の跡地は従兄弟が管理を続け、現在はフットパスとして旅行客の目を楽しませている。たまに映像作品のロケ地に使われているらしい。ドラマ『南極大陸』で南極としてロケ地に使われたと聞いた時は、思わず笑ってしまった。確かに地の果てのような場所ではある。

その、ある意味では非常に北海道らしい風景が広がる浜と海沿いの牧草地で祖父は家族を養ってきた。集落までは今も砂利道で、水は井戸水。母が子どもの頃は電気がないのでランプでの生活だったという。生活の大変さは想像に難くない。

私の母は祖父母の数多い子どもたちの末っ子で、私はそのさらに末っ子だ。私が物心ついた時には祖母はもう亡くなっていて、祖父は常にストーブの前にどっかりと座って茶を飲んでいる「いかにもなおじいちゃん」の印象が強い。祖父から昔話を直接聞く機会はほぼないまま、私が十代の時に亡くなった。だから私の知る祖父像は、ほとんど母や伯母たちから聞いたものだ。

祖父は激動の時代を生き抜いた畜産農家らしく、器用で根性と体力がある人だったようだ。年末には飼っている羊を自分で処理・解体し、家族でその肉を食べていた。昔の農家は皆そうしていたとも聞くけれど、決して楽な作業ではない。

孫の私も仕事として羊を飼っていたのでよく分かるが、羊は肉の他に結構な量の脂肪が余る。祖父母宅では、その脂を熱して融かし、「羊の脂を使った天ぷら」を作っていた。揚げたてはサクサクで大層美味かったそうだ(私も余った羊の脂肪を融かして、小イモを大量に揚げてみたことがある。普通の油よりも表面はサクサク、香ばしい香りが加わり、非常に美味だった)。

ただし、羊の脂肪は融点が高いので、温度が低くなるとすぐに凝固してしまう。つまり天ぷらの衣の外側に、脂肪の層が固まってきてしまうわけだ。なので、当時の母ら幼いきょうだいたちは、翌朝冷えてしまった天ぷらを薪ストーブの端っこに置いて温め、脂を融かして食べたという。それは揚げたてとはまた違った美味しさだったそうだ。

その風景を頭の中で想像してみる。浜辺にぽつんと建った農家の母屋で、小さな子たちがストーブの前で肩を寄せ合い、時にケンカしながら、ワイワイと天ぷらを温め直している。その背中を眺めている当時の祖父母は、現在の私よりももしかしたら若かったのかもしれない。人里離れて自然と動物を相手に体を動かして働くこと、家族を養うことに特有の満足があるとすれば、祖父母は確かにそれを感じていたのではないか。

そんな、静かに逞しく生き抜いた農業者であった祖父だが、ことあんこに関しては頑固なまでにこしあん派だったという。思い返せば、お正月に母の実家へ遊びに行くと、出されるのは常にぜんざいではなくお汁粉だった。私の家では大抵ぜんざいを作っていたので、少し塩味のきいたそのお汁粉を目新しい気分で美味しくご馳走になっていた。その「汁粉の理由」が祖父の嗜好からくるものだと母から聞かされたのは、私がそれなりに大きくなってからだ。

母の談による、冒頭の「家畜の餌」発言に戻ろう。今より圧倒的に甘味の量と選択肢が乏しい昔、汁粉・ぜんざいのたぐいはどこの家でもご馳走だったろう。今の、というか、私の感覚でいくと豆の皮がついていた方が体積が増えるし、何よりつぶあんはあの歯ごたえこそが美味しいのだから、家畜の餌といわずあの小豆のつぶつぶ感を楽しめば良いではないか、と思ってしまう(あと、調理する側に立った時、ぜんざいはつぶあんの水分を調整しながら煮るだけでできる。対してお汁粉はあんこを濾し、さらに練るという面倒な工程が加わる。二、三人分ならともかく、食べ盛りの子どもを含む大家族のあんこを濾す。その手間を考えるだけで面倒くさがりな私は気が遠くなりそうだ……)。

ちなみに、祖父はもともと甘いものは好きだった、はずだ。というのは、私の乏しい経験論ではあるが、北海道の農家は甘党が多い。見るからに呑兵衛であろうイカツイ農家のおっちゃんであっても、土産のケーキ箱を見れば目を細める。酒を呑み、かつ甘いものも大好きという人が多いのだ。それは大抵の家で習慣になっている作業合間のおやつの時間と、仕事が基本的に体力勝負で問答無用で糖分を要するせいだと思われる(お陰で手土産で甘党辛党にあまり気を遣わず、甘味一択でも概ね先方に喜んで頂ける。ついでに『ジョージア オリジナル』という、砂糖とミルクがたっぷり入った農家御用達の缶コーヒーを一箱買っていけばバッチリだ)。

閑話休題。

そんなわけで、甘いものを普通に好む祖父であっても、「家畜の餌」などと極端な表現をしていたのは、あんこはただ甘ければいいというものではなく、こしあんでなければ納得いかない理由があったのだろう。

ここからは単なる推測だ。根室は寒すぎて自家用の米も小豆も栽培できない。餅をつき、小豆を炊き、惜しげもなく砂糖を入れて作るお汁粉/ぜんざいのたぐいは、余程のハレの食だったのではないか。

だからこそ、手間をかけて豆を濾し、敢えて豆の皮を口にすることなく家畜の餌にするような贅沢にこそ、意味が生まれた。祖父の極端なこしあん嗜好は、そんなところに理由があったのではないかと思っている。

まあ、想像で祖父の拘りに納得できたところで、実際に手間をかけてこしあんを作っていたのは、他ならぬ祖母と嫁(私の義伯母)である。令和の視点では「そんなにこしあんが良ければ自分の分は自分で作れば(怒)」となりかねないが、まあ当時だものな、と納得するしかない。祖父が亡くなった後も、正月に出されるのは毎年必ず手間暇のかかった美味しいお汁粉だった。義伯母に感謝である。

そんなつぶあん・こしあん問題、実は親戚内で未だに根を下ろしている。我が家は基本的につぶあん派なので、基本ぜんざい、おはぎもあん餅もつぶあんだ。しかし、甥っ子だけは「豆の皮が歯に挟まるのが嫌」と言い張るので、一人分だけ(しぶしぶ)こしあんを用意してあげていた(つぶあん派は「つぶあん好きだけどこしあんも別に普通に食べるよ」という人が多い印象なのに、こしあん派は「つぶあんなんて絶対食べない!」と絶対譲歩しない人が多い気がする。実に解せぬ)。

そうして、家庭内の少数こしあん派に譲歩していた数年前、私は実家のホームベーカリーに餅つき機能があることに気が付いた。小豆は農業系公務員の姉がどこからか大量に持ってくる。もち米は毎年新潟の親戚が送ってくれる。おまけに春先でヨモギの新芽が摘み放題。

これだ! と思った私は、思いついたその日からせっせとあんこを炊き、餅をついては香り豊かな草餅を作り続けた。家を訪れる客にもふるまい、嬉しいことに好評を得た。

そんな折、母方の伯母二人が遊びに来ることになった。祖父の頑固なこしあん派っぷりを聞いていた私は、念のため母に聞いた。

「ねえ母ちゃん。Kおばさんて、こしあんとつぶあんどっち派?」

「こしあん」

「じゃMおばさんは?」

「つぶあん」

「…………」

うちの親戚筋が頑固(特に食に関して)なのは、祖父やうちの家族の実例から身に沁みている。そして、親戚の好みをおろそかにしてはならない。私はせっせとあんこを濾し、つぶあん・こしあん二種の草餅を作り、おもてなしをした。その甲斐あって、代を超えたあんこ論争を勃発させずに済んだわけだ。一件落着(?)。

そういえば、祖父の頑固さについて徒然思い出していたら、以前母から聞いたこんな話を思い出した。

祖父は子どもの頃は本好きで、忠臣蔵などをこっそり読んでは父親(私の曽祖父)に「本なんて読むな」と怒られていたらしい。そんなことより手伝え働けという時代だったのだろう。

「あんたの本好きはおじいちゃんからの遺伝かもしれないね」

母はそう言ったが、いや別に私、忠臣蔵とか特に好きではないし、どうなんだろう、と首をかしげている。ただ、もしも生きて孫の私が物書きの端くれになったと知ったら、一体どういう顔をしただろうか。そんな埒もない想像をしながら、ひとり密かに笑っている。

『絞め殺しの樹』小学館

北海道根室で生まれ、新潟で育ったミサエは、両親の顔を知らない。昭和十年、十歳で元屯田兵の吉岡家に引き取られる形で根室に舞い戻ったミサエは、ボロ雑巾のようにこき使われた。しかし、吉岡家出入りの薬売りに見込まれて、札幌の薬問屋で奉公することに。戦後、ミサエは保健婦となり、再び根室に暮らすようになる。幸せとは言えない結婚生活、そして長女の幼すぎる死。数々の苦難に遭いながら、ひっそりと生を全うしたミサエは幸せだったのか。養子に出された息子の雄介は、ミサエの人生の道のりを辿ろうとする。第167回直木賞最終候補作。最終選考会は2022年7月20日(水)に開かれる。

河﨑秋子(かわさき・あきこ)

1979年北海道別海町生まれ。2012年「東陬遺事」で第46回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)、14年『颶風の王』で三浦綾子文学賞、16年同作でJRA賞馬事文化賞、19年『肉弾』で第21回大藪春彦賞を受賞。20年『土に贖う』で第39回新田次郎文学賞を受賞。他書に『鳩護』がある。

〈「STORY BOX」2022年8月号掲載〉