田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第30回

「すべてのまちに本屋を」

本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ

『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社新書)が大きな話題となった、飯田一史氏の新刊『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(平凡社新書)が発売された。

いま、書店業界が抱える諸問題の根本と向き合わなければいけない時期に来ている。これまで先送りにしてきたツケを払う時が来た、といえるのかもしれない。それなのに、近年の書店業界の動きを見ていると、問題の根本がどこなのかさえ共有できていない状況に愕然とすることが多々あった。

そんな状況下、本書が発売されたことに大きな意味がある。書店本は世の中にたくさんあるが、本書は著者のフィルターを極力かけず、散らばっていた「事実」を丁寧に拾い集めた本である。

僕は、書店業界が抱える諸問題の根本に辿り着かない最大の理由は、書店業界がこれまでの経緯やあったはずの「事実」と正しく向き合ってこなかったことと、それを曖昧な形で繰り返しアウトプットしてきたことにより、書店業界のこれまでの歩みを正しく伝えてこなかったことにあると考えている。

そういう意味において、いまこそ本書は出版される必要があり、読まれるべき一冊だと感じている。書店業界に染まっていない著者だからこそ拾い集めることができた「事実」をしっかりと把握した上で、何をすべきかの議論がなされるべきであり、本書は業界に対して一石を投じる一冊だと思う。書店業界を正しく理解するために、ぜひお読みいただきたい。

また、本書は、書店・出版社・取次という出版業界が取り組んできた書店振興策の歴史にも触れている。対策も効果も全く違う立場であることから、利害が一致しない出版業界において、書店振興について、出版業界が一丸になって何かを為し得るのは不可能だと歴史が証明していることを知ることができる。

いまこそ、書店業界が描く未来を示し、そこに辿り着くための策を提示する必要があるのではないか、と強く感じている。

そんな中、4月10日に出版業界紙「新文化」がデジタル版で「再販契約書ひな型、第六条2項「官公庁等の入札に応じて~」を削除へ」と題した記事を掲載した。以下に記事を引用する。

出版4団体で構成する出版再販研究委員会は4月10日、再販売価格維持契約書のひな型のうち「取次-小売」間および「出版-小売」間のものについて、「第六条 この契約の規定は、次に掲げる場合には適用しない」の第2項「官公庁等の入札に応じて納入する場合」を削除することを決定した。

構成団体(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会)のうち、日書連からの提案を受けて決めた。

改訂版は、5月1日に書協ホームページに掲載する予定。

(「新文化オンライン」2025.4.10)

本連載第26回において、再販契約書改訂の件を以下の通り書いている。

そもそも、従来型書店の危機をもたらしているのは一体何なのだろうか。理由はすでに周知のとおりなのだが、この間、残念ながら20年遅きに失した感がある議論ばかりで、その本丸に切り込んだ議論をされた形跡は見られなかった。その果てに、再販売価格維持制度の改定を持ち出すあたりは、正直諦めに近い感覚を覚えたのが2024年の僕の総括だった。

このタイミングで再販売価格維持制度の改訂問題に触れたのは、2024年11月末に日本書店商業組合連合会から、出版業界の各団体に対し、本の入札廃止を実現するための一環として、「再販売価格維持契約書における『契約書第6条第2項の全文削除』と『契約書第6条第4項の一部削除』を変更するよう申し出」、という一報が入ったためだった。

新文化の記事は、4月10日に開催された出版4団体で構成する出版再販研究委員会において、日本書店商業組合連合会(以下、日書連)が提案した「契約書第6条第2項の全文削除」が承認されたことを伝えており、契約書第6条第4項の一部削除は見送られたということになる。

書店の立場である僕は、5月1日に改訂されることを報道で知ることになるのだが、そもそもこの改訂の意図はどこにあるのか、そしてどんな課題があるのかを、しっかりと把握しておく必要があるのだと感じている。

以下に改訂前の再販売価格維持契約書(取次小売)のひな型を掲載する。

再販売価格維持契約書(取次-小売)

(取次店名) を乙とし、(小売店名) を丙として、乙と丙は、次のとおり約定する。

乙は出版業者との再販売価格維持契約書第三条に基づき、丙と以下により再販売価格維持契約を締結するが、再販出版物とともに非再販出版物の取引もあり、両出版物の扱いが混同され、読者に誤認を生むことのないよう相互に誠意を持って協力する。

本契約書の条文からは解釈が困難な事例が生じた場合、出版業者主導のもとに乙および丙は別途「覚書」を作成し本契約書を補完する。また、「覚書」は必要に応じて乙・丙合意のうえ改訂して運用できるものとする。第一条 乙と丙は、独占禁止法第二十三条の規定に則り、出版業者が発行又は発売する出版物に係る再販売価格を維持するため、この契約を締結する。第二条 この契約において再販売価格維持出版物とは、出版業者がその出版物自体に再販売価格(「定価」との表示を用いる。以下、定価と称する)を付して販売価格を指定したものをいう。第三条 丙は、出版業者又は乙から仕入れ或いは委託を受けた再販売価格維持出版物を販売するに当っては、定価を厳守し、割り引きに類する行為をしない。第四条 丙は、出版物の再販売価格維持契約を締結しない小売業者(これに準ずるものを含む)に再販売価格維持出版物を譲渡又は貸与しない。第五条 丙が第三条及び第四条の規定に違反したときは、乙は丙に対して警告し、違約金の請求、期限付の取引停止の措置をとることができる。

2 前項の措置については、出版業者の指示があった場合を除き、乙は事前に出版業者の諒承を得るものとする。

3 第一項に定める違約金は、金 円とする。第六条 この契約の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1)汚損本の処分(2)官公庁等の入札に応じて納入する場合(3)出版業者が、自ら再販売価格維持出版物に付されている「定価」の表示の変更措置をした場合(4)出版業者が認めた場合における、定期刊行物・維持出版物等の長期購読前金払い及び大量一括購入、その他謝恩価格本等の割引第七条 この契約の有効期間は、契約締結日から一年間とし、期間満了の三ヵ月前までに、乙、丙いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に継続するものとする。

以上契約の証として茲に本書一通を作成し、これに乙、丙記名捺印の上乙が所持し、丙はその写しを所持する。

(ヒナ型 出版再販研究委員会作成 2017.11)

今回は、契約書第6条第2項「官公庁等の入札に応じて納入する場合」が削除され、第6条第4項の一部「大量一括購入」はそのまま残されることになった、ということなのだろう。

そもそも、なぜ日書連がこの改訂を目指しているのかというと、官公庁等は本を購入する際に、競争入札を実施することが多々ある。それは、書店に対して値引きを求めることになり、利益の少ない書店の経営に大きな影響を及ぼすため、官公庁等が本を購入する際、競争入札をやめさせ定価で購入してもらうことが狙いとなっていると考えられる。

おそらく、「官公庁等の入札に応じて納入する場合」は定価販売しなくても契約違反に当たらないという第6条第2項を削除することで、そもそも例外として値引きできなくなり、定価販売のみとなることから、本の入札廃止を実現しようという思惑なのだろうと推察できる。

まずはこのストーリーそのものに違和感を覚えるのだ。そもそも、再販売価格維持契約は、出版社-取次、取次-小売間で締結される民民契約であるので、たとえ契約書の条文が削除されたとしても、あくまで業界団体が「ひな型」を変えただけであって、すべての出版社、取次、書店が強制的に従わなければならないものでもない。

また、再販売価格維持契約書は、両者合意のうえ改訂して運用できるものとする、と明記されている。日書連加盟店は会の意向に賛同しているのであれば、第6条第2項を削除するための覚書を取り交わせばいいのだと思うが、加盟店以外の書店(書店約8割)は、まずは改訂の経緯を聞いた上で合意するかどうかの判断をすることになるのだろう。

それに鑑みると、正しくは5月1日に再販売価格維持契約書の改訂版のひな型が一般社団法人日本書籍出版協会のホームページに掲載されるだけであって、その時点で何らかの効力を発揮するものではないということになる。

そもそもこの改訂によって官公庁等による本の入札が廃止されることはないのである。その理由は3つある。ひとつは、再販売価格維持契約書を取り交わしていない書籍取り扱い業者があることである。いわゆる日本出版取次協会非加盟社から仕入れている書店である。定価販売を義務付けられていない事業者が0にならない限り、公平性に欠き、再販売価格維持契約書に縛られてる書店は納品先を失うことになる。財政が潤沢な自治体は別として、官公庁等は少しでも安価な仕入れ先を求めるのは当然であり、そもそも民間の事業者間の商条件を定める契約の内容が変わったとしても、官公庁等がそれに従わなければならない理屈はない。この件については、まずは取次協会非加盟社から仕入れている書店への再販売価格維持契約の締結が先にあるべきである。

もうひとつは、再販売価格維持契約は、独占禁止法第23条の規定に則って定められていることである。当然、再販売価格維持契約よりも、独占禁止法のほうが上位の規範ということになる。独占禁止法には「適用除外」という例外規定があり、同第23条で再販売価格維持(定価販売という価格拘束)を認めている。ところがさらに同第23条第5項で再販契約を遵守しなくてもよい団体として下記の組合等をあげている(大学生協等での値引き販売が可能)。

独占禁止法(第六章 適用除外)第二十三条第五項

第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体を含まないものとする。ただし、第七号及び第十号に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会が当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第二項に規定する商品又は前項に規定する物を買い受ける場合に限る。一 国家公務員法二 農業協同組合法三 消費生活協同組合法四 水産業協同組合法五 行政執行法人の労働関係に関する法律六 労働組合法七 中小企業等協同組合法八 地方公務員法九 地方公営企業等の労働関係に関する法律十 中小企業団体の組織に関する法律十一 国家公務員共済組合法十二 地方公務員等共済組合法十三 森林組合法

日書連は、この独占禁止法第23条第5項における適用除外団体である。そこに何らかの意図があるのではと勘ぐってしまうのは僕だけだろうか。そうでなければ、この抜け道をふさがない限り、自分たちの首を絞めるだけという結果しか見えないのだ。この2つ目の理由についてもひとつ目と同じく、まずは独占禁止法(第6章 適用除外)第23条5項の改正が先であり、順番が違うのである。

3つ目は、時期の問題である。なぜすでに契約更新が終わり新年度を迎え、まさに入札参加登録が完了し、入札案件が出始めるこの時期に通達を予定するのだろうか。いくら効力を発揮しないとはいえ、様々な憶測が誤解を生み、混乱するに決まっているのに。さらには、昨年11月の申し出があってから、こんなにも重要なことを、業界全体を巻き込んだ議論をすることもなく、なぜ改訂を急いだのかということである。それが、5月下旬に開催される「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟(書店議連)」対策ではないことを願いたい。

独占禁止法第23条第5項の改正を訴えるのであれば筋が通るだろうが、官公庁等が定価で本を買うために、これまで実質値引きとなっていた分を予算として増額してほしいということにならないことを願っている。

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』には、再販売価格維持契約書第6条第4項が追記された際の公正取引委員会と日書連の戦いの歴史も収録されている。ぜひ読んで確かめていただきたい。

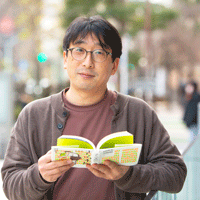

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)