田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第36回

「すべてのまちに本屋を」

本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ

10月3日、福島県立図書館で開催された北日本図書館連盟研究協議会兼第23回福島県図書館研究集会にお招きいただき基調講演者として参加した。オンラインも含めて160名もの図書館関係者の皆さんが参加されていた。

基調講演では、「図書館と書店の連携について」をテーマに、書店業界の実情や課題、そして今後直面するだろう問題点などをお伝えし、書店と図書館が連携することで何を目指すのかを議論するための下地となるお話をさせていただいた。

基調講演に続き、福島県矢祭町、北海道留萌市、岩手県盛岡市の図書館関係者による書店と図書館との連携に関する事例発表があった。

矢祭町地域おこし協力隊「読書の町づくりコーディネーター」の眞野夏凜さんは、「『特設としょ部』の地域とつながる読書活動」と題した事例報告をされた。矢祭町といえば、「もったいない図書館」がある町である。

「矢祭もったいない図書館」とは、2007年1月14日に開館した図書館で、寄贈本だけで蔵書を揃え、さらに2016年度に町営になるまではボランティアの住民主体による運営を続けていたユニークな手づくり図書館である。また、建物も書庫を除き町所有の古い武道館を改装し使用している。「矢祭子ども司書講座」や「手作り絵本コンクール」などの取り組みを通じて、多くの町民に利用されてきたが、近年は少しずつ利用者も減り始め、新しいチャレンジが必要となり、地域おこし協力隊を募集した際、応募したのが眞野さんだった。

眞野さんは、「『もったいない図書館』から子どもたちの未来を育てる」ことを目的に、矢祭中学校の全生徒を対象に、もったいない図書館の特別書庫で、毎週水曜日の放課後を活用し「特設としょ部」を立ち上げ、本に対するハードルを下げ、手に取りやすい環境づくりを進めている。本の情報を校内放送で伝えるための「IP告知録音」、「季節のおはなし会」、「矢祭中キャラバンカー図書選書」、「絵本フェスタ」、「ビブリオバトル」など、活動内容も多岐にわたっているが、なかでも国道118号わきに大きな読書推進のための啓蒙看板を設置したくだりは非常に興味深かった。

次に、盛岡市立図書館司書主査の松坂佳子さんからは、「『本と映画とコーヒーの街』盛岡 地域文化を紡ぎ、まちとひととがつながる図書館~『もりおか本屋さんサミット』の事例から~」と題した事例報告があった。2024年4月にリニューアルオープンし、新しいスタートを切るにあたり、「図書館が目指す盛岡らしさ」について議論し、企画、展示の方向性などの見直しをしたそうだ。そこから、「地域文化を紡ぎ、まちとひととがつながる」というコンセプトが生まれ、盛岡のまちを見つめ直す過程で、個性豊かな書店が多くある盛岡という地域の特徴を、図書館との連携で表現したいという想いから、「もりおか本屋さんサミット」が生まれて行く過程のお話は、かつて盛岡で個性豊かな書店づくりの一端を担っていたことがある者として嬉しかった。そうだ、盛岡は本のまちなのだ!と思いながら聞いていた。

続く、留萌市立留萌図書館・伊端隆康館長の「書店再生 図書館は何をした/市民連携プロジェクト」の事例発表にはとくに感銘を受けた。2010年12月、市内唯一の書店が倒産し、参考書の購入先が大きな課題となったことが書店誘致の発端だったそうだ。その後三省堂書店が参考書販売に名乗りをあげ、一般書も並べて販売したところ好評だった。スポット的な販売を想定していたが、市内の本好きの主婦らが「三省堂書店に残ってもらおう」と動き出し、図書館の指定管理者であった留萌スポーツ協会が、市民ボランティアの書店誘致運動を支えるべく活動拠点の提供や事務局機能を担うなど支援体制を構築し、一丸となって書店誘致を進めた。報道機関も支援記事を書き、徐々に市民に書店誘致の機運が浸透していった辺りを語る伊端館長の想いに胸を打たれた。

翌年、活動が実り「留萌ブックセンター by 三省堂書店」が立ち上がるのだが、大事なのはふたたび書店を無くさないために、誘致後も支援、サポート体制が続いていることである。

伊端館長は、よく「書店再生 図書館は何をした?」という質問をされるという。いつもこう答えるそうだ。

「できることは何でもやった!」と。

かっこいい!

この言葉は、なかなか言えることではないが、その後の伊端館長の発表を聞いて納得した。

以下は講演時にメモした内容である。

■「三省堂書店を留萌に呼び隊」

・図書館利用者である主婦6人グループでスタート

・単なる署名活動ではなく、三省堂書店のメンバーズカード会員を広く募集

・メンバーズカード会員は1カ月足らずで2,500人に達し、三省堂書店に出店を要請した

■図書館独自の支援

・「三省堂書店を応援し隊」(「呼び隊」改め)の作戦会議の場(拠点)の提供

・学校図書館選書のためのブックフェアの開催

・教科書の保管場所の提供

■行政支援

・留萌ブックセンターのみで使用できる「子どもの学習支援図書券」(1人5,000円)を配布

・市立図書館の図書購入費の増額(留萌ブックセンターから購入)

市民と連携し、図書館が中心となり行政を説得し、民間の書店を誘致し、残り続けてもらう活動を継続していることに驚いた。

ひとつの特別な事例とせず、ここから想いと行動し続けることの大切さを学びたい。この信念と行動力は、熱の伝導によるものだろうと感じた。「できない理由」を探すことで「諦める」のは、成長を妨げることにつながる。この行為は思考停止に陥りやすく、新しい可能性を閉ざしてしまうことがある。困難に直面した際には、「どうすればできるか」という視点に切り替え、具体的な行動計画を立てることが必要なのだ。事例発表を聞きつつ、松下幸之助さんの「できない理由は、自分の外にあるのではない。無理だと諦める気持ちが道を閉ざし、できなくするのだ」(『道をひらく』)という言葉を思い出した。

もう少しだけ踏ん張ってみようかな。

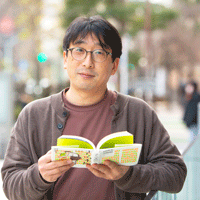

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)

![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)