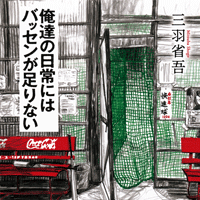

今月のイチオシ本 【エンタメ小説】

文子は有村家三兄妹の末っ子で、独身のイラストレーター。姉の美香子は終末期在宅医療の専門医で、看取りのプロ。美香子には夫と中学生の息子がいる。兄の優は寝具店の店長で、名前の通り兄妹のなかでは一番優しいのだが、ちょっと頼りない。しっかり者の妻と留学中の高校生の娘と、中学生の息子がいる。

物語は文子が前日の姉との電話を思い出すところから始まる。「あんたさ、お母さんが病気だってこと知らないよね」

美香子自身、文子に電話する直前に、優に年賀の挨拶の電話をして、知らされたのだという。そういえば、と文子は思い返す。「この年末年始は、うちに帰ってこないでいいから。いや、帰ってこないでほしいの。それぞれ、自分たちのうちで過ごしてちょうだい」と母の仁子から言い渡されたことを。それで、文子は39年の人生で初めて、家族と離れて愛犬とともに箱根の宿で年を越したのだ。

物語は、がんを患った母・仁子が亡くなるまでの有村家の家族の日々を描いたもので、そう書いてしまうと、いわゆる温かな家族小説、のようなイメージを抱かれるかもしれないが、本書は違う。何しろ、仁子のキャラが強烈なのだ。

仁子の夫である照夫は、小さいながらも親から受け継いだ印刷所を経営していたのだが、その稼ぎを浪費し、遂には廃業させたのが仁子である。それでも、仁子の言うところの「お友達」にお金を貸したり、スピリチュアルに傾倒したりといった浪費は止まらない。がんの標準治療は「つまらないから」とやめて、怪しげな代替療法へ走る。悪気はないけれど困ったちゃん、それが仁子なのだ。

照夫はもちろん、三兄妹も仁子に振り回されて来た。温厚な照夫もさすがに一度は仁子を離縁したほど(後、復縁)なのだが、それでも、有村家は陰険になりすぎない。そこが逆にリアルで、物語に引き込まれてしまう。照夫たちが、仁子を最後まで仁子らしく過ごさせてあげようとする流れには、優しさと可笑しさがあって、それが素晴らしい。家族の甘さもしょっぱさも、ぎゅうっと詰まった一冊だ。