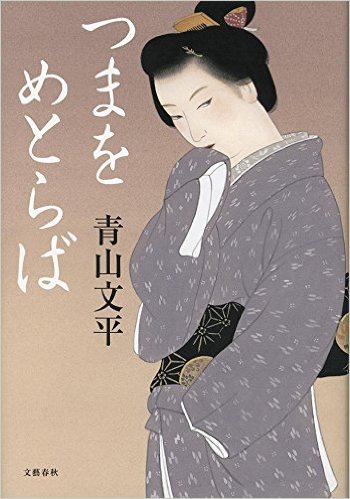

『つまをめとらば』

【今日を楽しむSEVEN’S LIBRARY】

話題の著者に訊きました!

青山文平さん

BUNPEI AOYAMA

1948年生まれ。経済関係の出版社にコピーライターとして18年勤務後、独立。小説家に。フリーライターを経て2011年『白樫の樹の下で』で松本清張賞、’15年『鬼はもとより』で大藪春彦賞、本作で直木賞を受賞した。他に『かけおちる』『約定』『流水浮木』の著書がある。

“点”で生きている

男に比べて、女は

始めから”線”だから

安定しているんです

端正な筆致で紡がれた

男と女の人間模様に

胸がじんわり熱くなる

短編6作を収録した

直木賞受賞作!

『つまをめとらば』

文藝春秋 1620円

冒頭の「ひとをうらやむ」は、主人公の武士が、誰もが羨む女性と結婚した友人から、夫婦関係についての深刻な悩みを打ち明けられる。「つゆかせぎ」は、亡き妻が戯作を書いていたことを知った武士が、雨の日に春をひさいで子供を食わせる、“つゆかせぎ”をする女と知り合い、世の中の自明にふと気づく―など、男と女の生きる姿を描いた6作を収録。「作品の舞台にした18世紀後半から19世紀前半は、平和ではあるが閉塞感の巣食う地味な時代で、現代と似ていると思っています」。

無名武士の素朴な結婚観を描いた時代小説で史上2番目の高齢となる67才で直木賞を受賞した青山文平さんは、40代半ばから約10年間、会社を辞め、純文学を書き続けていたことがある。デビュー作『俺たちの水晶宮』で第18回中央公論新人賞を獲得したが、以降は文芸誌に短編が数本掲載されただけで、筆を折った。

「大学卒業後は経済系出版社でコピーライターの仕事をしていました。手前味噌ですが、才能はあったと思う。いいスキー板を手にしたら滑ってみたくなるのと一緒で、ぼくも自分の優れた『道具』を使ってみたくなった。それも、やるからにはいちばん難しい純文学に挑もうと。純文学が難しいのは、何でもありだからです。書くために、作家らしい生活をしなければと酒が好きでもないのに朝まで飲んだり、お金は貯金をせずにあるだけ使った。でも50代半ばで貯金なしは辛い‥‥。精神的にも、身体的にも限界だった。だから辞めたときはすっきりした」

もう小説を書くことはないと思っていたが、老後を前に妻の国民年金が6万円にも満たないことが発覚。自分自身も会社勤めは18年だったため、年金は当てにならない。残された道は「書くしかなかった」。

「どこかに小説への未練が眠っていたのかも。それが、女房が食えないぞと思ったとき、どーんと噴き出した。純文学時代は、外からの刺激は全部受け入れなければと思いつつ、その意識が逆に鎧となっていた。ところが書かなかった10年は無防備だったので、世の中の事象がぐさぐさ入ってきた。あきらめた途端、書けるようになったのはその差だと思います。時代物を選んだのは“柵”をもうけたかったから。何でもありの純文学のつらさは身に染みていますから。でも柵を作りつつ、その中に収まりたくない自分もいて、やっぱり売れ筋は書けないんですね」

最初に書いた時代小説『白樫の樹の下で』で松本清張賞を受賞。順風満帆かと思いきや、本は売れなかった。時代小説6作目となった前作『鬼はもとより』は各書評で評価され、直木賞の最終選考にも残ったが1万500部どまり。青山さんの時代小説には、いわゆる歴史的スターは登場しない。そこが魅力なのだが‥‥。

「年2冊書いても、年収は100万ちょっと。やっていけないですよね(笑い)。直木賞をいただいた『つまをめとらば』も含めて、私の短編集で一貫しているのは男と女です。”点”で生きている男は、点と点の間、何もしていない空白期は自分に自信が持てない。一方、女は生きているから生きている。始めから”線”なんです。だから安定している。そこを弱い男と強い女みたいには書きたくない。人間をこうだという価値観に当てはめるのは楽ですけど、つまらないじゃないですか」

素顔を知るための

SEVEN’S

Question―2

Q1 最近読んで面白かった本は?

『ロゴスの市』(乙川優三郎著)。

Q2 よく見るテレビ番組は?

スポーツとかニュース番組ぐらいですね。

Q3 趣味は?

自転車に乗ることです。ツールに出るような“ちゃんとしすぎているかもしれない自転車”を複数台持っています。

Q4 ストレス発散法は?

小説を書くというのはつらい作業で、特に構想を練るのはしんどいんですが、やりがいのあることをやらせてもらっていて、これをストレスといっては罰が当たりますし、表現が不適切ですね。

Q5 1日のスケジュールは?

67才で体力が低下していることは否めず、頭を使うと疲れるんです。だから朝起きて寝巻のまま机に座って書き始めます。頭がピュアな状態のうちに3時間ぐらい書く。そして濁って来たなぁと思うと、自転車に乗ったり、寝たり。寝ては書いて、寝ては書いて、です。

(取材・文/中村計)

(撮影/三島正)

*部数は1月下旬の取材時点。

(女性セブン2016年2月25日号より)

初出:P+D MAGAZINE(2016/02/24)