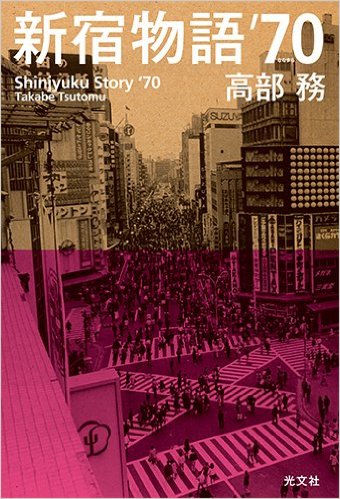

高部務著『新宿物語’70』には原色の青春が描かれている!

1970年代の新宿。フーテン族、深夜営業のジャズ喫茶、東口のグリーンハウス…。原色の青春を描いた、懐かしい青春小説を7編収録。フリーライターの伊藤和弘が紹介します。

【気になる一冊を先取りピックアップ】

書店へGO!

読みごたえ、アリ!

1970年、新宿-“異形の時代”にはじける原色の青春がここにある!

『新宿物語’70』

高部務・光文社・1836円

2016年7月刊行。1970年前後の新宿を舞台に、著者をモデルにしたと思われる青年・高垣が出会った個性豊かな人々の物語が描かれる。7編の連作短編を収録。

高部務

1950年生まれ。新聞記者、雑誌記者などを経て、フリーのジャーナリストに。『ピーターは死んだ-忍び寄る狂牛病の恐怖-』や『大リーグを制した男 野茂英雄』(ともにラインブックス社)などのノンフィクション作品を多く手がける。本書は初のフィクション『新宿物語』(光文社)の続編に当たる。

1970年-それは“異形の時代”だった。

6月23日の日米安全保障条約自動延長に向けて学生運動がピークを迎え、3月には赤軍派の若者たちが「よど号ハイジャック事件」を起こす。ジャズ、ロック、アングラ演劇に代表されるカウンターカルチャーは空前の盛り上がりを見せ、新宿の街は“フーテン”と呼ばれた髪の長い若者たちであふれた。

本書は当時の新宿を舞台に、若きフーテン群像を描いた自伝的青春小説である。内容に触れる前に、すでに死語となったフーテンという言葉について簡単に説明しておこう。

フーテンとは、本書の舞台となる1970年前後の新宿東口に集まった、体制に反抗的な若者たちのこと。たいていは無職で、学校にも行かず、新宿の街で路上生活をしている。主人公の高垣は新中野にアパートを借りている「通いフーテン」。部屋で寝ることは滅多になく、ジャズ喫茶などで夜を明かし、始発の山手線で眠るのが基本的な生活パターンだ。

家があるのになぜ帰らないのか、現代の感覚ではよくわからない。また、全国から家出少女が新宿のグリーンハウス(東口駅前広場)に集まったという。「家に帰らない」ことに何か反体制的な価値を見出していたのかもしれない。

団塊の世代とか全共闘世代と呼ばれた高垣たちフーテンや家出少女も、現在は60代後半の高齢者になっている。シンナーやマリファナをきめて「ゴーゴー喫茶」で踊りまくる当時の写真や映像を見ると、今の若者の比ではない“イカレっぷり”が感慨深い。そこには、まさしく“原色の青春”があった。

かつて新宿に実在したなつかしの名店が次々と

大学をドロップアウトして仕送りを止められた高垣は、「街頭詩人」として生計を立てている。路上に座って、自作の詩集を1冊100円で手売りするのだ。ちなみに厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、1970年の大卒初任給は平均約4万円。物価を現在の5分の1と見れば、1冊500円前後で売っていることになる。

本書に「2時間で16冊売れた」という記述がさりげなく書いてあるが、現在の物価でいえば8000円。無名詩人の手作り詩集がこれだけコンスタントに売れるなんて、今では考えられない。実際、高垣は他に仕事を持たない「プロの詩人」だ。著者の実体験なのだと思うが、カウンターカルチャー全盛だった当時ならではの現象だろう。

新宿に実在した飲食店が次々と実名で登場するのも魅力だ。フーテンのたまり場として知られた喫茶店「風月堂」、歌声喫茶「カチューシャ」や「灯」、ゴーゴー喫茶「ジ・アザー」、ジャズ喫茶「ヴィレッジ・ゲート」、アングラ劇場「蠍座」、2015年まで営業していた名曲喫茶「スカラ座」、今なお現役の洋風居酒屋「どん底」‥‥。

これらの店名を見るだけで、当時の新宿を知る人にはたまらないだろう。

フーテンたちの無軌道な日常を描く中、“戦争の影”が色濃く横たわっていることも目を引く。当時はベトナム戦争のまっただ中で、沖縄もまだアメリカ領だった時代。太平洋戦争からも25年しか経っておらず、フーテンたちの親は戦争に行った世代だ。多くの大人が戦争の記憶と傷を抱えていた。

時間も場所も極めて限定された舞台にもかかわらず、本書には平成生まれでも楽しめそうな普遍性がある。フーテンたちを描く上で、セックスとバイオレンスは外せないが、直接的な描写を注意深く避けているので万人が抵抗なく楽しめるだろう。

(伊藤和弘/ フリーライター。著書に『男こそアンチエイジング』など。)

(女性セブン2016年9月8日号より)

初出:P+D MAGAZINE(2016/09/03)