【著者インタビュー】出久根達郎『漱石センセと私』

夏目漱石の下宿先の孫娘、久保より江の視点から、漱石や子規など、明治時代の名だたる文豪たちの交流を描く長編。人同士を本や言葉が繋いだ時代に、時間旅行をするような1冊です。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

俳人・久保より江の目を通し言葉を愛した明治の文豪たちの情緒豊かな暮らしを描く長篇

『漱石センセと私』

潮出版社

1500円+税

装丁/清水良洋(Malpu Design)

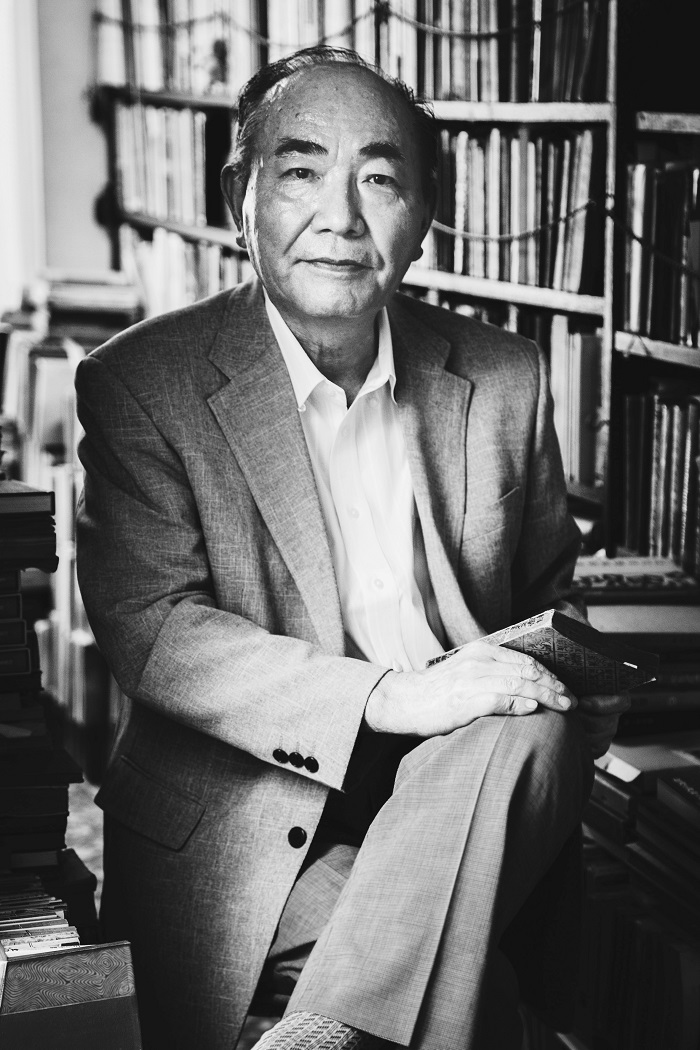

出久根達郎

●でくね・たつろう 1944年茨城県生まれ。中学卒業後、月島の古書店に弟子入りし、73年高円寺で芳雅堂を開業。自ら解説を載せた古書目録「書宴」による通信販売も始め、「その巻末文をある編集者が読んで本にしてくれたのが、85年のデビュー作『古本綺譚』です」。92年『本のお口汚しですが』で講談社エッセイ賞、93年『佃島ふたり書房』で直木賞、15年『短篇集 半分コ』で芸術選奨文部科学大臣賞。現在日本文藝家協会理事長。165㌢、70㌔、A型。

貧しくとも文化面では豊饒で人と人を本や言葉が繋いだ時代を書きたかった

ことばの機微は、人生の機微―。出久根達郎氏の新作小説『漱石センセと私』は、自身、古書店店主でもあった著者の言葉に対する愛や矜持さえ感じさせる。

「店は10年前に畳みましたが、今は言葉がいよいよ貧しく、空疎な時代になっています。例えば岡本綺堂の時代物などを読むと、『今朝は冷えるね』『冴え返るようでございます』なんて洒落た返しを庶民がしていてね。生活は貧しくとも、文化の面では今よりずっと豊饒な時代に、憧れがあるんです」

「センセ」とは、かの夏目漱石。「私」は、漱石の松山中学赴任時代の下宿先の孫娘で、俳人、歌人の久保より江を示す。本書では彼女の半生を軸に、漱石や子規など、名だたる文士の横顔や交流を描く。

『吾輩は猫である』の雪江のモデルで、鏡子夫人との親交でも知られるより江も、文学史的には若干の記録が残るだけで、評伝の類もないとか。そのわずか数行の記述から生まれた本作では、人と人を言葉が繋ぎ、時と共に消えゆく言葉を集める行為が、恋すらも生んだ。

*

「まず、より江に関しては、私と同郷の長塚節が彼女に宛てた手紙が全集に収録されていますし、節は清僧のようであったという彼女の追悼文が、藤沢周平に『小説長塚節 白き瓶』を書かせたという事実もあります。

一方彼女の夫・久保猪之吉は、東京帝大を卒業後、ドイツ留学を経て福岡医大(現・九大医学部)初の耳鼻咽喉科教授を務めた人物。しかも実は明治31年刊行の国語辞典『ことばの泉』にも関与していたと知った時点で、この小説はもう完成したも同然でした。編纂者の落合直文は彼の一高での恩師という縁もあり、猪之吉が医学用語を監修したのでしょう。その猪之吉とより江が夫婦なら、漱石、鏡子、子規や言葉についての話も書ける。より江の家族関係や記録にない部分は全て私の創作です。でも吉川英治が漢文二百字しか残っていない記録から傑作『宮本武蔵』を創作したように、巧みな想像と上手につきあうのも私は豊かさの一つの要素だと思うのです」

まず一章「いっぷり」は漱石とは一高以来の親友で、ここ上野家の新しい下宿人となった正岡升=子規との黒猫を巡る会話で始まる。より江は幼い頃から動物の言葉がわかる少女で、そんな彼女に俳句を勧めてくれたのも、升だった。

明治28年春、松山に赴任した漱石の2つ目の下宿が『坊っちゃん』の萩野家のモデルでもある上野家だ。より江は母親が病身のため祖母のいる上野家に預けられ、特に升がいた2か月は彼の俳句仲間に囲まれて育つ。また祖母曰くいっぷり=変人の漱石はこの頃、東京の官吏の娘と見合いをし、相手の写真に見惚れる彼を升とからかったものだ。が、ほどなく升は結核の治療で上京。漱石も熊本・五高への転任が決まり、より江はセンセを港まで見送った。

〈その時だった。センセの足元から黒猫が姿を現わし、より江に手を振った。より江はあっと叫び、猫を呼ぼうとした。呼ぼうとしたが、猫には名前が無い〉……。

こうして猫共々(?)下宿を去った漱石と彼女は便りを交わし、ついに夏休みに祖父と熊本を訪れることに。が、手土産を探しに行った「古書肆 舒文堂」では、チョンマゲ姿を貫く店主と祖父が喧嘩になりかけたり、寺田寅彦なる五高生に後を付けられたり。挙句、腹痛で倒れた祖父は卒業旅行中の一高生一行に腸チフスと診断され入院。幸い誤診で済んだが、この診断をした張本人が仲間に〈ドクトル〉と呼ばれる猪之吉だった。

早合点を詫びる猪之吉と高等女学校入学を目指すより江はいつしか文通を始める。医学部に学ぶ傍らで恩師の辞典編纂も手伝う彼のために、彼女は祖母世代しか使わない古い表現や珍しい方言を書き送るようになる。〈より江にはラブレターのようなものであった〉〈美しい言葉だと久保にほめられると、自分が美しいと賞讃されたように、天にも昇る心地だ〉

「むろんここも私の創作で、手紙だけが通信手段だった時代らしい恋愛ですよね。

とにかく『ことばの泉』が素晴らしいのは、俗語や方言にも目を向けたこと。明治というのは藩ごとにバラバラだった日本語を国語として作り直した時代でしょ。そんな中央集権的な動きと、周縁の言葉に着目する動きが両方あったのがまず面白い。『広辞苑』の新村出や西洋の概念を輸入翻訳した漱石たちとも全く方向性が違う。そうした視点を日本に居ながら持ち得た落合は一種の天才ですし、そこに猪之吉だけでなく妻も関わらせたらどうかと、妄想を膨らませてみました」

元古本屋だから書けたシーンも

自身は集団就職で上京し、月島の古書店の小僧や番頭修業を経て独立。小学生の頃に移動図書館で借りた全集をルビ付きで読み、「漱石って面白い!」と感激して以来のファンだという氏の仕事場には漱石自筆の書簡も飾られ、「元古本屋だから書けることもある」という。

「例えば舒文堂で猪之吉が目を付けた本を寺田寅彦に先に買われちゃうシーンは私もよく見かけた光景です。本、特に古本というのは人と人を結び付けるもので、単なる品物じゃないんだね。

漱石の手紙も今は『一行3万円』で取引されていて、年々相場が上がっている。一方鏡子夫人の文章も筆跡、エスプリ共に夫そっくりで、いかにもタダモノではないのですが、文豪の妻の手紙は値段がつかないから捨てられてしまうんです。でもあの神経質な夫に添い遂げ、あれだけの作品を書かせた功績を評価しないのは絶対おかしいし、鏡子は決して弟子たちが言うような悪妻ではなかったと私は思う。

より江との関係にしても、鏡子の手記に1ページほど記述があるだけなのですが、より江が漱石宅へ行く時は妙な噂を立てられないよう女学生の格好で行ったとか、面白い話も結構あってね。男社会で神格化され、今では手紙の相場まである漱石を一個人に引き戻し、人と人を本が繋ぎ、言葉が繋いだ豊かな時代を、私は最も書きたかったんです」

女学生姿で颯爽と自転車に跨るより江は泉鏡花作品のモデルになるほどの美形で、夫の留学資金を貯めるべく自分も働こうとしたり、福岡時代は柳原白蓮と交流するなど、近代女性らしい凛とした姿が目に浮かぶ。

そして何より彼女が書き送り、愛をこめて収集した言葉たちの美しいこと! 丁寧に言葉を尽くし、思いを尽くした時代に、しばし時間旅行するような1冊である。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2018年8.3号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/09/27)