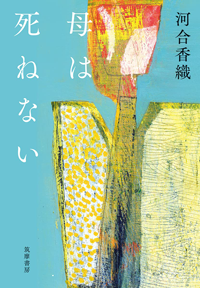

週末は書店へ行こう! 目利き書店員のブックガイド vol.93 ときわ書房志津ステーションビル店 日野剛広さん

母は死ねない。「死なない」ではなく「死ねない」だ。この違いに、母と呼ばれる人たちの抱える宿命や重さが隠されているように思える。しかし、その宿命や重さは必ずしも本人たちが自ら望んで抱えてきたわけではない。

著者は、第一子の出産直後、感染症にかかり生死の境を彷徨っている。その時、著者の心に浮かんだ言葉が「母は死ねない」であった。このひと言を出発点として、自らも悩み苦しみながら様々な立場の母親から話を聞き、その意味を探し求める旅が始まる。

本書に登場する母親たちは、それぞれ切実な事情を抱えている。

夫の暴力に悩まされる母

ママ友との関係に悩む母

障害や難病を抱える子と母

犯罪や事故によって子を失った母

同性パートナーと家族を育む母

養子縁組で子を育てる母

子を手にかけようとした罪悪感から、自ら死を選んだ母…

皆、事情を抱えて葛藤し奮闘し絶望しながらも、母としての役割を全うしようともがき続ける。苦労の末に希望や活路を見出しながら人生の選択をする人もいれば、重さに耐えきれず悲劇的な結末を迎えてしまった人もいる。その一つ一つの人生が、読者にも重くのしかかり、読んでいて非常に辛くなるエピソードも多く含まれるが、一つ残らずすべてを直視して欲しい。

誰一人として同じ母親はいない。しかし、それぞれの抱える苦しみの根底には、社会の病理が大きく横たわっている。

本書に登場する母たちは、決して特殊な環境に置かれた人たちではない。苦労や悲劇は誰の身にとっても起こりうること。一方で、人は社会の中で生きている以上、本来すべてを一人で抱える必要もない筈だ。そこに大きなヒントがある。

実際、本書には他者の理解や協力、地域の取り組みなどによって、前向きな展望を持てるケースもあり、そこに触れるだけでも大きな示唆を得ることが出来る。

彼女たちの重苦しい生き方と、そこからの脱却こそが、本書の最も重要なテーマである。

著者は取材を通して、自らも母としての立場から一緒に怒り、泣き、喜びを分かち合い、自身の子との距離、自身の生き方に悩み続けながら答えを探る。その中で、母とはこうあるべきという足かせを外していくこと、それが決して罪悪感を持つべきことではないのだという心境を持つに至る。「母は死ねない」という呪縛を解くための大きな一歩を、長い時間をかけて踏み出したのだ。全編にわたって重苦しい内容にもかかわらず、これほど勇気づけられる本は無いのではないか。

著者を含む本書の母たちの姿は、日本中にいるすべての母を照らしていく。人間なんて少しも完璧ではない。だから不完全でいい。人間なんて誰もが一人で孤独だ。そして誰もが心の自由を持っている。

あとがきに書かれた「子どもは母と一体化した相手ではなく、自分の思い通りにならない他者である。」という言葉に子として回答するならば、母もまた本人の思い通りに生きて良い他者なのだ。

あわせて読みたい本

子どもの頃から親しんだおふくろの味…って、ちょっと待った。「おふくろ」って誰? という訳で、単に母親が作ってくれた懐かしい味というイメージで括るには、あまりに大雑把で論争の火種にもなって来たこの概念を、多角的に検証してしまおうという試み。メディアで作り上げられたイメージと、家庭料理の現場との乖離を知ることだけでも見えてくる、味、料理の価値観を作り上げてきた世の中の変遷を掘り下げる本書は、社会学として非常に興味深い。面白いです!