【追悼・野坂昭如】〈戦後〉を駆け抜けた魂の軌跡。

「戦争の生き証人」として昭和から平成にかけての時代に懐疑的な視線を向け続けた野坂昭如。その原体験となる「うしろめたさ」とは、一体なんだったのでしょうか。

写真:林忠彦写真集 日本の作家(小学館)より 撮影/林忠彦

2015年12月9日に、野坂昭如がこの世を去りました。1930年生まれの野坂は、少年時代に太平洋戦争を経験し、その後シャンソン歌手から放送作家にいたるまで様々な領域で世にメッセージを送り出しました。同い年の作家、アーティストには『少年H』の妹尾河童、「仁義なき戦い」で知られる深作欣二などがいます。

戦中には軍国少年として教育を受け、第二次世界大戦の傷跡、戦後社会の動乱のなかで育ったこの世代の表現には、〈戦争〉と〈暴力〉にまつわる記憶が色濃く刻まれています。

今回はそんな野坂の表現・エピソードの数々から、戦後日本の発展に対する懐疑にあふれた、ある〈魂〉の軌跡を探っていきます。

野坂昭如と〈戦争〉、そしてアメリカ・コンプレックス

敗戦後、焼け跡となった日本の主要都市では闇市が開かれ、誰もが生きるために必死の時代が訪れました。筋骨隆々な占領軍に「ギブミーシガレット。チョコレートサンキュウ。」と過剰物資をねだり、それで食いつないでいく・・・・・・。苦しい生活を強いた張本人であるアメリカに対し、物資をねだる行為は、野坂少年に敗戦の悔しさと、アメリカへの憧れを同時に植え付けます。

直木賞受賞作である「アメリカひじき」(1968)では、そんな戦勝国・アメリカへのコンプレックスのねじれが、物質主義的な価値観に染まったテレビCMプロデューサー・俊夫の姿を通じて描かれます。

小説の終盤、アメリカ人夫婦に振る舞うはずだった松坂牛を頬張りながら、「俺の中の、俺のアメリカ人は折に触れ、俺の鼻面を引きずり回し、ギブミーチューインガム、キュウキュウと悲鳴をあげさせる、これは不治の病のめりけんアレルギーやろ」と俊夫が言う場面には、高度経済成長期の日本に「影」のようにつきまとったアメリカへのコンプレックスが凝縮されています。

「うしろめたさ」という原体験

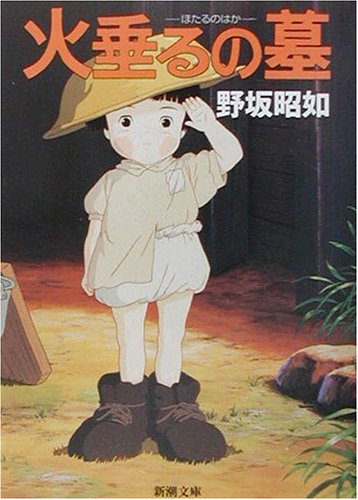

「アメリカひじき」と同時に発表された「火垂るの墓」は、のちに高畑勲(スタジオジブリ)によってアニメ映画化された作品であり、愛らしい妹の「節子」を衰弱死させてしまう「清太」の姿は、日本人のみならず全国の視聴者の感涙を誘いました。

のちに、野坂はこの作品についてこう語っています。

ぼくはせめて、小説「火垂るの墓」にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持が強く、小説中の清太に、その想いを託したのだ。

「私の小説 火垂るの墓」より

作中の清太と同じように、疎開中に幼い妹を栄養失調で死なせてしまった野坂。短編小説「死児を育てる」では、土豪に放置した妹・文子が餓死した挙句、その遺体をねずみに食い荒らされるという、さらにショッキングな描写が登場します。

後年のエッセー、「五十歩の距離」のなかで、「ぽくがなぜ書くかといわれれば、このうしろめたさあればこそと思う。」と述べている通り、書くことを通じて、野坂はその根深いトラウマや贖罪意識と向き合い続けたのです。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4101112037

死んだ妹、死んだマリリン・モンロー:野坂作品に見る女性像

小説家としてだけでなく、歌手としても精力的に活動した野坂。「黒の舟唄」「バージンブルース」「マリリン・モンロー・ノー・リターン」などの代表曲でよく知られています。

これらの楽曲の歌詞からは、「桜」や「菊」といった日本の紋章が散りゆくさまが歌われたり、海外から持ち込まれた「てっぽー」で夢が破れるさまが歌われたりと、やはり「戦後日本」をほうふつとさせるような内容が読み取れます。

ここで、「アメリカひじき」作中の「体格の差は国力の差」という文言を通じて、これらの歌詞を見渡せば、体格の大きい男性としてのアメリカが、体格の小さい女性としての日本を浸食するイメージが浮かび上がってくるでしょう。

実際に、戦後まもない日本では、金も物資もない女性たちの多くが、娼婦として、その身を売ることで生きていくことを選択します。それはアメリカ人、もしくは金と暴力を持て余す裏世界の住人に対して、自らの身体の自由を売り渡すような行為でした。

そして野坂は、戦争によって失われてしまったものを哀悼するために、繰り返し女性たちの〈性〉を描いていたといえます。

「妹」と「聖母」

「プレイボーイ」を自称していた野坂昭如の作品には、〈性〉にまつわるテーマがさかんに登場します。たとえば、野坂の作家デビュー作となった『エロ事師たち』には、ブルーフィルム(わいせつ映画)を撮影したり、性行為の盗聴テープを販売したりと、ありとあらゆる「エロ」を世の中の男たちに調達する主人公「スブやん」が登場します。

作中では、スブやんが妻の連れ子である恵子と、あわや男女の関係になる寸前の場面が描かれていますが、この「恵子」というのは、「火垂るの墓」の「節子」のモデルにもなった、野坂の妹の名前でもありました。

「タイムマシーンがあったら、ここにあるクッキーやあめやゴーフルや、あの土蔵で最後は泣くこともできずに寝たっきりだった文子に届けてやりたい。」・・・・・・これは先述した「死児を育てる」からの一節ですが、野坂自身、エッセーのなかで「タイムマシンがあったら、今あるお菓子をみんなかかえて、恵子に食べさせてやりたい。」(「プレイボーイの子守唄」)と語っています。

このように、妹の死にたいしての「うしろめたさ」や「贖罪意識」に取り憑かれていた野坂でしたが、その一方で、世界的なセックスシンボルであったアメリカ人女優・マリリン・モンローが、どこか聖母のような慈しみに満ちた女性として、野坂の歌詞や小説に度々登場するのも、興味深いポイントです。

野坂の私小説ともいえる短編、「マリリンモンロー・ノー・リターン」には、「モンローが死んで、この世からやさしさが失せた。モンローが死んで、この世からぬくもりが失せた。モンローが死んで、この世からほほえみが失せ、モンローが死んで、この世はとわの闇にとざされた。」という有名な一節があります。飢餓の時代に幼い妹を死なせてしまった野坂にとってみれば、豊満なプロポーションの陰に、アンニュイな雰囲気を隠しもっていたモンローの姿は、物質的に満たされていく時代とは裏腹に、ぽっかりと口をあけた「うしろめたさ」を、やさしく慰撫してくれたにちがいありません。

「わし思うけどねえ、美人が死にますやろ、まあマリリン・モンロウみたいな世界の男に好かれた女が死ぬ、そしたらオナニー葬はどうです」とカキヤもいう、「美人をしのんで、その美人とやることを考えながら、男はいっせいにカクんや、教会の鐘や寺の梵鐘を合図に、ゴシゴシと」(中略)スブやん、純白のドロドロとしたその海を、よみがえったマリリン・モンロウが抜手を切りしぶき上げて泳ぐ姿を、ありありと思い浮かべた。

『エロ事師たち』より

戻らない妹、戻らないマリリン・モンロー。野坂の観念的な愛は、つねに「すでに失われてしまったもの」への愛惜から発せられているようです。そう考えれば、『エロ事師たち』に登場する恵子の姿には、飽食の時代をむかえた戦後の日本社会に、タイムマシンにのってよみがえった妹が投影されていたといえるでしょうし、恵子との近親相姦的な場面もまた、その死を悼むための野坂流の儀式だったのかもしれません。

むすび

これまで野坂昭如の活動を、そのデビュー期を中心に振り返ってきましたが、野坂にとって戦争のもたらした喪失感はキャリアを通じて癒えることをしらず、野坂はその晩年まで「戦争の生き証人」という当事者意識を土台にした社会批評を続けていました。

アメリカとの戦争において人生を狂わされながらも、そのアメリカから恩恵を受け、野坂昭如自身、命をつなぎ、そして日本という国が発展してきたということ。その過程で、日本は加速度的にアメリカ化していきます。戦前の皇国教育のなかで「鬼畜米英」と教え込まれてきた価値観は、完全に否定されたのです。

そして、戦争によってもたらされた苦痛の記憶、妹を衰弱死させた記憶から、ますます物質的に栄えていく日本の風景が「虚像」として懐疑的に映り、野坂を幾度となく焼け跡の風景へと立ち返らせることになった‥‥‥。私たちは21世紀の現在もなお、野坂を創作活動へと駆り立てた、「うしろめたさ」という原体験と地続きの場所で生きているのかもしれません。

[関連書籍]

林 忠彦写真集 日本の作家(小学館)

太宰治の伝説のショットを始め、川端康成、谷崎潤一郎、武者小路実篤など、昭和の文豪たちの傑作ポートレイトの数々を完全網羅した、決定版写真集。作家ごとの撮影秘話も必見です。

初出:P+D MAGAZINE(2016/01/26)