『オリエンタリズム』(エドワード・サイード著)から考える文化の描かれ方

私たちが生きるグローバル社会は、一体どのような歴史的前提のもとに成り立っているのでしょうか?今回は、現代の国際社会を読み解くうえでの基礎教養書と言うべき一冊、エドワード・サイードの『オリエンタリズム』について、要点と書かれた背景を踏まえながら解説していきます。

2016年5月、オバマ大統領がアジア系アメリカ人を指す「Oriental」(オリエンタル)という言葉を差別用語として分類し、連邦政府機関での使用を禁止する法律に署名したと報じられました。これは「東洋人」に近いニュアンスとして用いられる「オリエンタル」という呼称を、人種差別的だと捉えている人が少ない現状を変えるための方針だと言われています。 それでは、なぜ「オリエンタル」という呼称が問題とされるのでしょうか?そこには、「オリエント」という言葉が、世界地図上の「東洋」という区分を意味するだけではないという事情が関わっているのかもしれません。歴史的に、オリエントとはアフリカやオセアニア、ラテンアメリカまでを含む〈西洋ではない文化〉、つまり「西洋(オクシデント)」の諸文化に対する文化的な他者として立ち現れてくる、エキゾチックで、ときに不気味

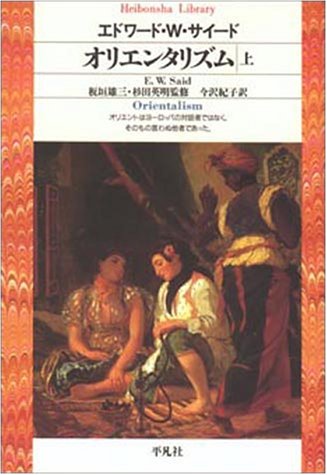

かつ挑戦的ですらあるイメージの総称として用いられていたのです。 出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4582760112

エドワード・サイードの『オリエンタリズム』は、そのような〈西洋〉と〈非西洋〉の間にある〈支配する側〉〈される側〉という関係に根ざした非対称な関係性についてもっとも鮮明に述べた書物として、現代社会を読み解くうえでの基礎教養書と言うべき一冊です。文系の学生であれば、大学の授業やゼミの題材として読んだという方も多いのではないでしょうか。 今回はそんな「オリエンタリズム」について、要点と書かれた背景を踏まえながら解説していきます。

オリエンタリズムって何だ?

「オリエンタリズム」は従来、西洋に住む人々がオリエントという異文化に対して抱いた憧れや好奇心、つまり一種の「異国趣味」のことを意味していました。例えば、蒸気船による海上交通のネットワークが急速に発達した19世紀末には、新鮮なイメージを求めるヨーロッパの画家たちのあいだでアフリカでの奴隷売買やトルコの浴場などを題材とした絵画が大ブームを起こしますが、彼らはフランス美術史の中では「オリエンタリスム(orientalisme)」の画家と呼ばれています。 それでは、このようなエキゾチックなイメージを中心とした〈見る/見られる〉という関係、つまりは〈描く側〉と〈描かれる側〉という一方通行的な関係を通じて、異文化理解の架け橋となるような、健全な対話性は育まれることとなったでしょうか? 1978年、エドワード・サイードが発表した『オリエンタリズム』のなかで告発されたのは、西洋が東洋を見る視線の中に含まれている“表象(イメージ)による暴力”だったのです。

〈他者〉の発明

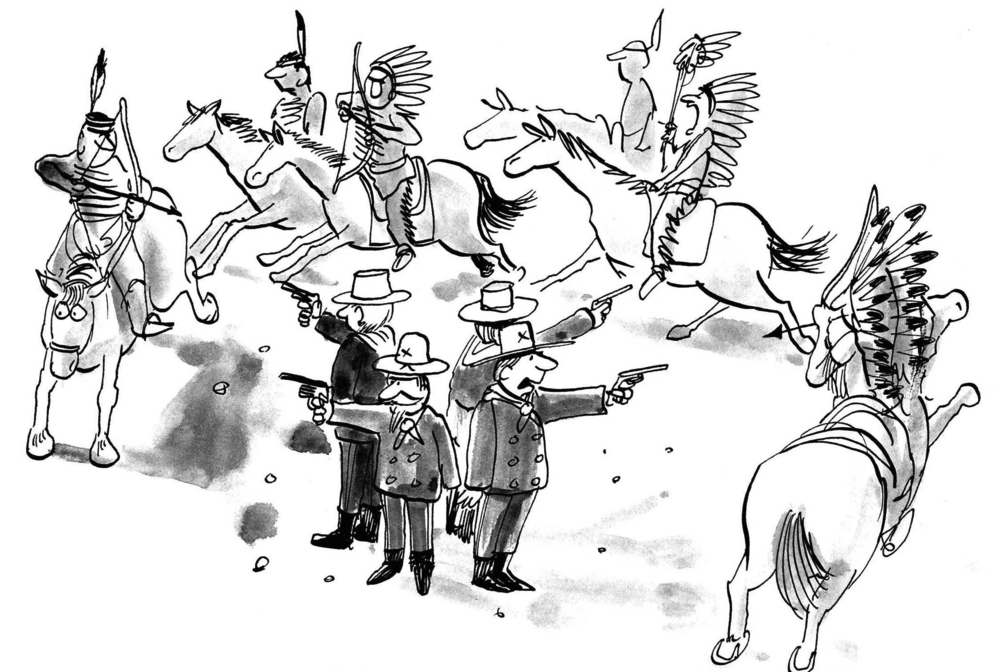

それがネガティブなものであれ、ポジティブなものであれ、人はいつでも「私ではない誰か」に対して勝手なイメージを抱くもの。それは、自分が抱えているぼんやりとした不安や、ご都合主義的な期待感を映し出すために、〈他者〉という存在がかっこうの鏡になるからです。 例えば、ひと昔前に「インディアン、嘘つかない」というCMソングがありましたが、この「インディアン」とはもちろんアメリカ先住民の人々に対して西洋が押し付けた名前です。大小様々な部族で構成されているアメリカ先住民は、西部開拓を素材にした様々なドラマのなかで白人種を脅かす恐怖の対象にもなり、また同時にキリスト教的な美徳にあわせて美化されたポウハタン族の娘、ポカホンタスの物語などを通じて「高潔な野蛮人」として崇拝の対象にもなってきました。 しかし、実際にはアメリカ先住民は大小様々な部族で構成されており、それぞれの部族ごとにまったく異なる文化や社会を形成していたのです。そうした実情を鑑みないまま、西洋からアメリカ大陸に移住してきた白人種はアメリカ先住民たちに一方的なイメージを与え、自ら「明白な天命(マニフェスト・ディスティニー)」と呼んだ西部開拓の物語へとアメリカ先住民を強引に組み込みました。

オリエントはつねに、西洋にとっての局外者であるとともに、西洋に合体させられた弱いパートナーでもあった。(中略)オリエンタリストの厳粛なる解釈行為に役立ち、彼らが超越的な審判者、学識ある人間、強靭な文化的意思という役割を演ずるのに必要な、一種の文化的・知的プロレタリアート[※引用者註]としてとらえられたのであった。

『オリエンタリズム』より

(※)「プロレタリアート」……賃金労働者階級。ここでは支配者である西洋によって文化的な搾取を受ける人々という意味で用いられている。

西洋白人種の眼を通じて描かれてきたアメリカ先住民のイメージが、先住民のありのままの姿を捉えたものではなく、アメリカという「新大陸」に対して白人が支配をふるうための道具として仕立て上げた姿だったように、西洋白人社会にとっての「オリエント」とは、自らのアイデンティティを確立し、異文化への支配を正当化するために発明された〈他者〉だったのです。

ポストコロニアル理論

この『オリエンタリズム』を中心として、サイードは植民地主義や帝国主義が世界に与えた様々な影響を解き明かすための批評理論、「ポストコロニアル理論」を確立しました。「コロニアル」とは植民地主義の様々な文化様式を意味する形容詞ですが、19世紀から20世紀前半にかけての世界では、たった一握りの帝国主義諸国によって、世界の大部分が植民地支配を受けていました。 では、20世紀に植民地が相次いで独立を果たしたことにより、世界各国のパワーバランスは均等なものになったかといえば、決してそんなことはありません。ポストコロニアル理論とは、文学や□絵画、映画など、様々な作品の再解釈を通じて帝国主義・植民地主義の“負の遺産”を明らかにし、現状を変革しようという批評理論なのです。

エドワード・サイードの出自

サイードがオリエンタリズムについての言論活動を始めた背景には、彼自身の出自が大きく関わっています。 エドワード・サイードは1935年、ユダヤ人入植者たちが急増しつつあったイギリス統治下のパレスチナに生まれました。そしてレバノンやカイロというアラビア語、英語、フランス語が入り混じる環境での生活を送った後、15歳でアメリカへと移住しています。

──メリーゴーラウンドのように、次々に浮かびあがっては消えてゆく学校(そして、それに付随する友人や知人たち)、数知れぬ人生。わたしはエジプト人ではなく、うさんくさいまでに不確かな、寄せ集めでできたアイデンティティは慢性的に位置がずれており、これといった特性も方向性も持ち合わせない人物を表象していた。

『遠い過去の記憶』より

エジプトに住んでいながら「外国人」として見られる一方で、支配者側である欧米人からは「アラブ」と言われるサイードは、どこにも居場所が無いと感じていたのでしょう。サイードは自身の生い立ちを自伝『遠い過去の記憶』で語っています。「場違い」の意味を持つ『Out of Place』という原題からも窺えるように、サイードは周囲の環境に対する疎外感を持っていました。 しかしそのような複雑な生い立ちは、「私がこの研究に身を投じた個人的な動機は、二つのイギリス植民地で少年時代を過ごした人間としての「東洋人」意識である。」と語っているように、サイードが「オリエンタリズム」について研究する動機となりました。西洋的な教育を受けながらも、幼少時に過ごした環境のことを心に留めていたサイードだったからこそ、研究に挑むことができたと言えます。

大江健三郎との交流

また、2006年には自伝『Out of Place』をもとにしたドキュメンタリー映画「エドワード・サイード OUT OF PLACE 〜Memories of Edward Said〜」が公開されました。この映画は2003年に白血病で亡くなったサイードの意志や記憶を辿るロードムービーです。

この映画には、大江健三郎がコメントを寄せています。大江は世界の11人の知識人たちと交わした書簡を、朝日新聞で連載として公開していました。この11人の知識人の中にはサイードの名前もありました。サイードは同い年だった大江を高く評価しており、2人の交流はこの交換書簡を終えても続いていきます。 大江は映画の完成記念上映の際には講演会を行っているほか、それ以前の講演でも「友人」として名前を出すこともあったそうです。共に政治や平和について疑問を投げかけ続けた存在としてサイードを見ていたのでしょう。

パレスチナ問題

おわりに

20世紀の国際情勢を凝縮したかのような複雑な出自と向き合い、西洋とオリエントの文化的なひずみを明るみにしたエドワード・サイード。彼の唱えた理論や主張は、私たちの生きる世界の前提を照らし出すものとして、これからも大きな意味を持ち続けることでしょう。 皆さんも、海外文学のみならず、日本文学のなかで異なる文化がどのように描かれているのか、注目して読み返してみてください。そうした個人個人の「読み」の積み重ねを通じて、正しい異文化理解の姿勢が育まれていくのです。

初出:P+D MAGAZINE(2016/06/21)