辻堂ゆめ「辻堂ホームズ子育て事件簿」第14回「新時代の〝叱り方〟」

幼少期を振り返り、

子育てを考えてみる。

そこで考えてみた。

そもそも、幼い頃の私は、なぜ親に頭を叩かれると、それ以上悪さを繰り返すことなく、いったん自分の非を受け入れていたのだろうか。

それ以上痛い目に遭うのが嫌だったから? たぶん、必ずしもそうではない。

めったにされない「叩く」という方法で叱られたことで、親に本気で怒られていることを初めて認識し、ショックを受けていたのではないか──。

だとすれば、やるべきことは簡単だ。

『叱るという行為の最終段階=軽い体罰』という図式の見直しをすればいい。

前述の積み木の例だと、最初から「ダメ」などという強い否定の言葉を使っているせいで、二回目には口調を厳しくし、三回目には声を荒らげ、四回目には──と後が詰まってしまうわけだ。そこで、段階を一つずつ巻き戻してみる。一回目は穏やかな声で「優しく遊んでね~」くらいにしておく。二回目に通常の注意をする。三回目にやや口調を厳しくする。それでも聞かないようなら、〝最終手段〟に出る。例えば、真正面から向き合って両肩に手を置き、まっすぐ目を見つめ、普段は絶対に出さないような低いトーンの声で、真剣に短く叱る、というような(これは夫のアイディア)。「大事に遊べるようになるまで、いったん積み木はおしまいにしようか」と手の届かないところに片付けてしまい、しばらく時間を置いてから出してあげるのもいいかもしれない(これは私のアイディア)。

親がめったにそうした叱り方をしないのなら、子どもは驚くはずだ。その〝驚き〟はきっと、かつての体罰と同じ効果を持つ。ここぞというときの叱り方を、ギリギリまで温存しておくことが肝心なのだ。

──と、こんなことを、自分なりに分析してみた。あくまで自分なりに。

両親に一度も手を上げられたことのない方は、私が上記のように悩んで試行錯誤していること自体を奇妙に感じるのかもしれない。私も書きながら少々恥ずかしくなってきた。でも、自分の中の〝デフォルト設定〟を書き換える作業というのは、なかなか骨が折れるものだ。虐待の連鎖、なんて言葉をたまに耳にするけれど、程度の差こそあれ、あってはいけないことが起こってしまう原理はおそらく同じなのだと思う。

母親になって2年。叱る、という行為が必要になり始めてからは約1年。まだまだひよっこだ。娘がコルクの鍋敷きを嚙みちぎってボロボロにしていたときや、数十枚のティッシュペーパーがボックスから取り出されているのを発見したとき、ついいきなり大きな声を上げてしまい、反省することも多い。子どもを叱る上でやっていいことといけないことの線引きは難しいけれど、これからも娘や息子と一緒に、親である私も成長していきたいと思っている。

ああ──それにしても、いつになったら娘は、毎日のように積み木を投げまくるのをやめてくれるのだろう。

ドラえもーん、何かいいひみつ道具、私にくれませんか。

(つづく)

東京創元社

\毎月1日更新!/

「辻堂ホームズ子育て事件簿」アーカイヴ

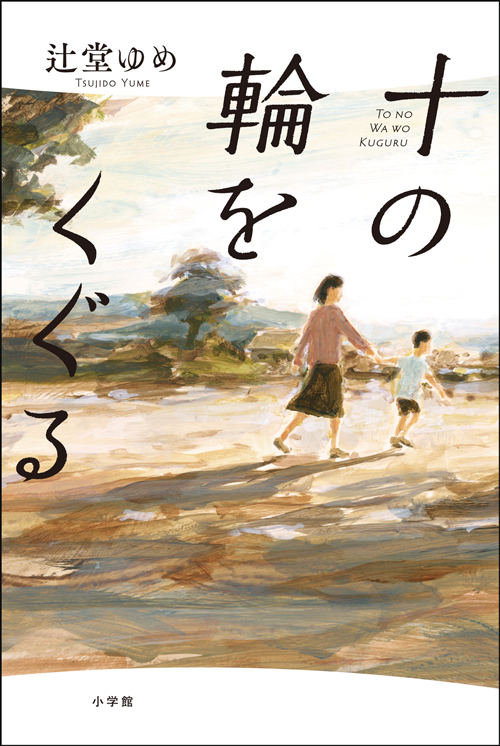

1992年神奈川県生まれ。東京大学卒。第13回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞し『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治文学新人賞候補、2022年『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞を受賞した。他の著作に『コーイチは、高く飛んだ』『悪女の品格』『僕と彼女の左手』『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』など多数。最新刊は『二重らせんのスイッチ』。