津村記久子さん『水車小屋のネネ』

ヨウムの寿命が長いので長い時間の話になりました

津村記久子さんの新作『水車小屋のネネ』は、若い姉妹が二人だけで生活を立て直そうとするところから始まる物語。そこから四十年にわたる人々や町の変化が描かれていくなか、重要な存在となるのが、水車小屋に住むヨウムのネネ。非常に賢く、長生きするというヨウムを登場させた理由は?

姉妹とヨウムの四十年間

身勝手な母とその婚約者から逃れ、山間の町にやってきた十八歳と八歳の姉妹。そこで出会ったのはさまざまな年代の人々と、おしゃべりなヨウム、ネネだった──。津村記久子さんの新作『水車小屋のネネ』は姉妹とネネ、周囲の人々が歩む四十年間の物語。人と人がささやかに助け合い、支え合う姿がじつに染み入る内容だが、出発点は意外なところにあった。

「一年間の新聞連載をすることになった時、途中で自分が飽きないかが一番心配だったんです。興味ないものを書き続けるのはしんどいじゃないですか。それで、以前から興味のあった水車とヨウムの話なら書けるんじゃないかと思いました」

なぜに、水車とヨウム?

「水車は川の力だけでいろんなことができるのがすごいし、水車小屋の内部の仕組みも面白くて、関連する動画なんかもたくさん見てきたんです。なので、すごく詳しいというわけではないけど興味のない人よりは知っている、という感じです。それと、私は人間よりも賢い動物に共感するので、鳥の中でも賢いヨウムの情報をずっと集めていたんです。動物生態学者のペパーバーグさんとヨウムのアレックスくんの動画とか、いろいろ見たりして。ヨウムは三歳児くらいの知能があって、色も識別できるし数字もある程度理解するし、五十年くらい生きるそうです。十年くらい前に、年老いたヨウムがこれまでに憶えた言葉をランダムにしゃべりだして、それらの言葉にどういう背景があったのか遡っていく小説を考えたこともありました。今回はその案をそのまま反映したわけではないですが、一話ごとにネネが変な言葉を憶えるようにしました。一話目は映画『グロリア』の台詞、二話目はオオカミの鳴き声……とか(笑)。ヨウムの寿命が長いので、自然と長い時間の話になりました」

十年ごとに描かれていく姉妹の人生

物語は十年刻みで進んでいく。第一話は一九八一年。十八歳の理佐は短大の被服科に進学するはずだったが、母に入学金は婚約者のために使ってしまったと言われて呆然とする。さらに、家に来る婚約者が小学三年生の妹、律をたびたび家から閉め出していると気づいた彼女は、律を連れて家を出ようと決意。寮もしくは住居の補助がある仕事を探してようやく見つけたのは、山間の町で夫婦が営むそば店の手伝い。その店ではそばの実を水車小屋の石臼で挽いており、小屋にはヨウムのネネがいる。ネネは石臼の上のじょうごのそばの実が減ると「からっぽ!」と言って教えてくれる。理佐の仕事には、ネネの世話も含まれていたのだった。

「どんな人を水車小屋の番人にするか考えるうちに、理佐と律という姉妹の設定が出来ました。水車は川の力だけで粉を挽いたり物を砕いたり、製鉄もできるので、資本主義的でないというか。現在主流の消費社会からかけ離れた、独立したものだという印象がありました。それで、小さい妹を連れて独立しようとする女の子が、水車小屋を守る人としてふさわしい気がしたんです。最初は水車を利用して岩絵の具を砕く仕事も考えたんですが、それだけでは食べていけないだろうと考えて、そばにしました」

二人が住むのは架空の町だが、イメージしていた地域はいくつかあるそうだ。

「各地を舞台にしたサッカー小説(『ディス・イズ・ザ・デイ』)を書いた時に、松本に行くために名古屋~長野間を結ぶ〈しなの〉という電車によく乗っていて、窓から風景を見るのが好きだったんです。それと、以前『所さん お届けモノです!』という番組でチャンカワイさんが中山道を旅しているのを見て、すごくいいなと思って自分も中山道に行ったんですよ。そこで見た風景も反映されています。連載途中までコロナ禍で取材に行けなかったので大部分は記憶で書き、75%くらいまで書いた頃でようやく取材に行ってきました」

無理のない親切、閉じていない関係性

そば店の守さんと浪子さんは気さくな夫婦。姉妹は浪子さんの父が住んでいたアパートを借り、生活必需品を少しずつ揃えながら生活を築いていく。また、理佐だけでなく律も水車小屋を訪れ、おしゃべりで歌が大好きなネネと交流を深めていく。

「理佐は生活の細々したことは考えつつも、考え込むことがなく、思い切ったことができるプリミティブな感じの人です。律のほうが慎重で考え込む感じですね」

裁縫が好きな理佐と、本好きの律。彼女たちの互いを思いあう様子が愛おしい。二人が出会うのは老齢の画家・杉子さん、律の担任の藤沢先生や同級生の寛実ちゃん、寛実ちゃんを男手ひとつで育てる榊原さん、浪子さんに誘われて理佐が参加した婦人会の女性たち……。「必要に応じて登場人物を書いていったら、こんな感じになりました」と津村さん。一九九一年が舞台となる第二話は、律と、水力発電所に仕事を得てこの町に移り住んだ聡という青年の視点から語られ、以降の視点人物は、成長していく律となる。

「聡は自分や読者に近い感覚を持っている人かなと思います。そういう人から姉妹や周りの人たちがどのように見えるか書きたかったし、自暴自棄になってこの町に来る人を出したかった。聡はこの町に来ていきなり肩にヨウムをのせた女の子がいるのを見て、へんなところに来たなって思ったはず(笑)」

聡には人には言いづらい事情がある。彼や姉妹をはじめ、本書には家族に支えてもらえずにきた人たちが登場する。

「家族というものが資本にならない人、親に理解されない、親が力になってくれない状況を乗り越えていく人を書きたかったんです。たとえば理佐たちの母親がああいう人であることは、子供たちのせいではないですよね。自分とはまったく関係ないことで子供が苦しめられるのは理不尽だと思う。そういう子供たちが、周りの人たちのちょっとした良心や親切によって人生を立て直していく姿を書きたかったんです」

この〝ちょっとした〟良心や親切、というのが重要なポイントだ。

「登場人物はみんなわりといい人なんですけれど、無理させないことが大事だと思っていました。読んでいる人が〝この程度のことなら自分にもできる〟という範囲の親切にしたかったんですよね。強烈に肩入れして助けてくれる人がいて人生が変わった、という話は拒否したいんです。そういう話は読者を疎外するし、書いている私自身も疎外感を抱きます。そうではなく、みんなできる範囲のことしかやらないけれど、それが嚙み合っていく話にしました。なので登場人物同士の距離感は書きながらずっと管理していたと思います」

話が進むごとに、当然町の様子は変わり、姉妹や周囲の人の生活状況も変わっていく。

「やっぱりみんな年をとるし、守さんや浪子さんもいつかは店をやめることになる。そう考えると理佐も転職するだろうし、律も進路を考えなくてはいけなくなる。ただ、じゃあどうするかは前もって決めていたわけではないんです。この時代設定だと律の世代は就職氷河期にあたるなとか、浪子さんと守さんの身体が弱ってきたら気にするだろうななどと、十年ごとに起きそうなこと、律の考えそうなことを想像しながら書いていきました」

状況の変化にともなって問題となるのは、誰がネネの面倒を見るのか、である。姉妹のほかにも世話役が出てくるが、ただしここでも、みな、無理はしない。

「自分でも書きながら、誰が鳥の世話をするねんと思って(笑)。でもやはり、みんな自分の都合のなかでできることだけするようにしたかった。その時期に手が空いている人は誰かを考えてネネの世話を割り振っていきました」

また、亡くなる人もいれば、聡のように新たにやってくる人もいて、時代ごとに登場人物は入れ替わっていく。

「共同体の中で完結する話にしたくなかったんです。この人間関係の中に入ったら幸せになった、というような、ある種の素敵な共同体の話にすると、読者の中に〝その共同体に選ばれていない自分〟という意識が発生してしまう。そういうものがすごく嫌いなんです。だから、入っていくこと、出ていくことが可能な人間関係を書きたかったんです」

その居場所にとどまらず、それぞれが変化をおそれず、自分の人生を自分のために選んでいく姿に励まされる。

町の変化はもちろん、ネネが好んで聴きたがる曲、婦人会のコーラスの選曲、姉妹が観る映画などが盛り込まれることで、時代ごとのカルチャーが見えてきて楽しい。

「一応、十年刻みで当時の洋楽のヒットチャートをチェックしたりしました。コーラスの曲も結構変遷があるので、書いていて楽しかったです。映画もその時に上映されていたものを調べました。一九八一年に姉妹が観る映画は『グロリア』にしましたが、最初、同じ年に公開された『レイジング・ブル』にしようと思ったんです。でも、観てみたらロバート・デ・ニーロが怒ってばかりで、姉妹が観ても楽しめなさそうで(笑)。それで『グロリア』を選びましたが、あれは女性が隣人の男の子を助ける話なので、この話には合ってましたね」

新鮮な作業だったのは、建物の変化を描くことだったという。

「四十年間の話なので、二人が最初に住んだアパートやそば屋の建物は当然老朽化する。水車小屋もその時々によって挽くものが変わるだろうし、修理が必要になるはず、などと考えていきました。建物の経年変化を考えるのは今までにない作業だったので、不思議な感じでした」

執筆の前に読み返した先行作品

前作『つまらない住宅地のすべての家』では、マーガレット・ミラーの『まるで天使のような』やロス・マクドナルドの『さむけ』の影響があったと語っていた津村さん。本作でもそうした作品があるのだろうか。

「小説を書く際、どういう話を書くか最初からイメージがあるわけではないので、よく考える助けになってくれそうな小説を読み返します。今回はレイ・ブラッドベリの『たんぽぽのお酒』を読みました。あれは主人公の男の子がひと夏の間に町のいろんな人に出会って、相手の事情を知っていく話なので。この小説に婦人会の権力争いの話が出てくるので、無意識のうちに影響を受けて自分も婦人会を出したのかもしれません。スティーヴン・キングもよくひとつの町でいろんなことが起きる話を書くので、それらを読んできたことも大きかったと思います。他に、イアン・マクドナルドの『火星夜想曲』も何代かにわたる火星の移民の話なので読みましたが、超能力者ばかり出てくるのであまり参考になりませんでした(笑)」

本作は津村さんにとってこれまでで一番長い作品となったが、書き方にはいつもと違う点があったのだろうか。

「担当記者さんと相談して、連載前に一度最後まで書いて、後から一日ごとに区切って調整していったんですが、この調整作業が大変でした。イラストの北澤平祐さんには、掲載の前の月に一か月ごとのデータを送っていて、それはやりやすかったそうです。とにかく北澤さんの絵が可愛いんですよ。この連載はほぼイラストの力で持っていたと思う。単行本にも連載時のイラストがたくさん収録されているのでぜひ見てください」

現在執筆中の作品も長い時期にわたる話になる予定だという。「でも、全然先が見えなくて……」とのことなので、のんびりと、しかし、やはり期待しながら待ちたい。

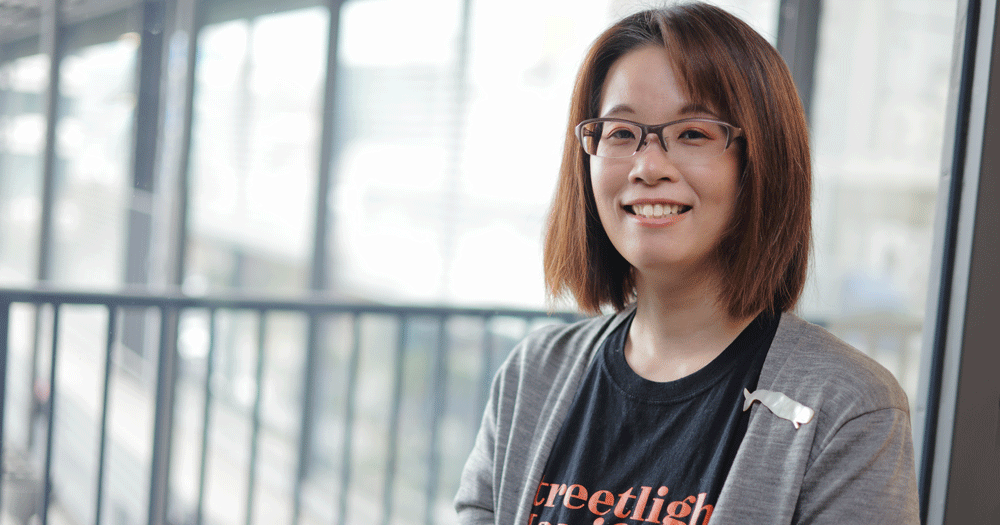

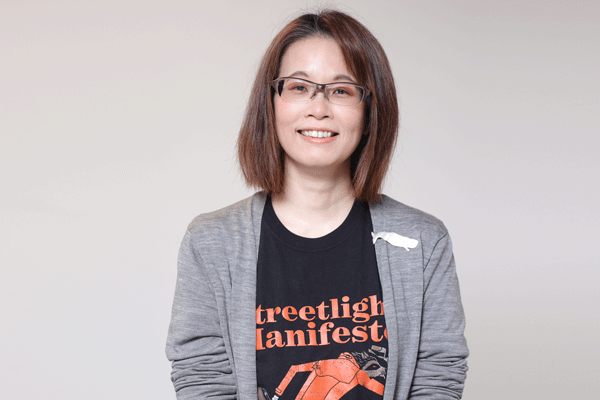

津村記久子(つむら・きくこ)

1978年大阪市生まれ。2005年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、「ポトスライムの舟」で芥川賞、『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞など、多数の文学賞を受賞。近著に『やりなおし世界文学』など。

(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)

〈「WEBきらら」2023年4月号掲載〉