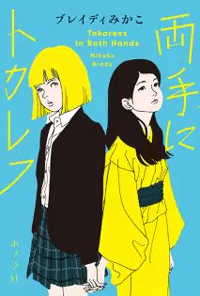

ブレイディみかこ『両手にトカレフ』

希望の強度

エッセイ集『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が国民的ベストセラーとなったブレイディみかこが、初小説を発表した。依存症の母をケアし弟の面倒も見る一四歳の少女・ミアの物語は、「子供の貧困」に象徴される現代社会の見えざる現実を映し出す。

自分の家族にかこつけて書くことは止めよう

英国ブライトンに暮らす中学生の「ぼく」と日本からやって来たパンクな「母ちゃん」、そしてアイルランド人の「父ちゃん」という三人家族を軸にしたエッセイ集『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、シリーズ累計一〇〇万部突破のベストセラーとなった。子供の成長を記録するシリーズ化を期待する声もあったが、昨年九月刊の第二作では思春期の到来と親離れをテーマとし、本のオビにはシリーズ「完結」の二文字が掲げられた。実は、エッセイの連載自体は二〇二〇年三月に終了していた。それは、著者自身の強い意思によるものだった。

「あの本を書こうと思ったきっかけは、息子の通う〝元・底辺中学校〟が行っている授業や教育方針の面白さだったり、イギリスの教育について日本の読者さんに伝えたいと思ったからでした。それをダイレクトに〝日本の教育は大丈夫ですか?〟と問題提起する時事コラム的に書いてしまえば、読む人が限られてしまう。ハードルを下げて間口を広げるために、ホームドラマ的な要素を含んだエッセイ形式を選んだんです。ありがたいことに一冊目(二〇一九年六月刊)は刊行直後から多くの方に読んでもらうことができたんですが、あまりにも家庭の話に焦点が当たってしまいました。〝等身大の親子の成長物語〟という広がり方に違和感がありましたし、本当に伝えたかったことが伝わっていないなと思ったんです。これ以上の誤解を避けるため、自分の息子のことや家族にかこつけて書くことは止めようと、連載を畳みました。それと入れ替わりで始めた連載が、『両手にトカレフ』だったんです」

掌編を発表した経験はあったが、長編小説の執筆は初挑戦だった。テーマに据えたのは、イギリス社会に存在する階級や格差の問題、そこに紐づく子供の貧困の問題だ。著者はかつて保育士として託児所で働いており、その経験を綴った著書『子どもたちの階級闘争』(二〇一七年四月刊)には「わたしの政治への関心は、ぜんぶ託児所から始まった」という一文がある。「書き手として、ふりだしに戻った感覚がありますね」と言う。

「託児所で出会った子供たちがティーンになった姿を前にして感じたことがいろいろとありましたし、『ぼくイエ』を読んだ息子から〝ここには書かれていない子供たちが僕の学校にはいっぱいいる〟と指摘されたことも大きかったんです。家庭環境や貧困の問題でヤングケアラーになり、クラブ活動すらできない子供たちは珍しくない。その現実に対して見ないふりをする大人たちの側に、自分も加担してしまったのではないかという反省がありました。ただ、プライバシーの問題もありますし、ノンフィクションは本人が言葉にしていない心情を想像して書くようなことはできません。『ぼくイエ』には出てこなかった子供たちを代表するようなキャラクターを作り、その女の子の現実や心情をフィクションとして書くことが、このテーマを表現するうえで最も適しているのではないかと思ったんです」

ノンフィクションよりも小説のほうが「私」が出る

書き出しの一文は、〈ミアはお腹が空いていた〉。図書館の一階にあるカフェから漂うケーキの匂いに誘われ、ふらふらと建物の中に入った一四歳の少女ミアは、閲覧スペースでたまたま目にした一冊の本に惹きつけられる。『ある日本人女性の刑務所回顧録』。著者の金子文子は、およそ一〇〇年前の大逆事件で獄中死したアナキストだ。英訳され実在するその本を開くと、金子文子の子供時代のことが記されていた。母は頼りなく、幼い自分が弟を庇護せざるをえない日々は、シングルマザーの家庭で育つミアの現実と重なり合っていた──。

「一〇〇年前に書かれた金子文子の子供の頃の体験と、今の私が知っている本当にきつい状況にある子供の体験は、びっくりするくらい似ているんです。金子文子とミアの日常が共鳴するという設定だけ決めて、思いつくまま頭から書いていきました。ノンフィクションは現実にあったことを思い出し、それをどう読みやすく編集して書くかという作業になるんですが、フィクションの場合、自分が何を書くのかは実際に書いてみなければ分からない。不思議なことに、フィクションのほうがノンフィクションよりも〝私〟が出るというか、自分が本当に思っていることを書くことになりました」

著者自身も一〇代の頃に金子文子と出会い、「わたしはわたしの人生を生きる」「〝ここ〟が全てではなく、別の世界は必ずある」という彼女の信念に触れて救われた。貧困家庭に育ちヤングケアラーだった点も、ミアや金子文子と同じだ。小説を書きながら、忘れかけていた記憶と出会い直す感覚があったという。

「自分が家でやっていることを、学校では話せない。話せる人がどこにもいない。気持ちを表に出せず飲み込んで生活するつらさを、ミアについて書きながら思い出しました。保育士時代に出会った子供たちの記憶も蘇ってきましたね。例えば、絵本はパラパラッとさせて遊ぶだけのものだと思っている子がいました。私がその絵本を声に出して読んであげると、びっくりして私の顔を見上げている。そういうことを今まで誰もしてくれなかったから、絵本には絵に合うお話が書いてあることを知らなかったんです」

生活保護費をクスリに注ぎ込む母の依存症は悪化し、ミアの暮らしは日に日に正常から遠ざかっていく。そのディテールには、目を逸らしたくなるほどのリアリティが宿る。しかし、幼馴染みの少女イーヴィがSOSをキャッチし、彼女の母親であるゾーイはミアと弟のチャーリーのことを気にかけるようになる。同級生のウィルはミアの詩才を見抜き、ラップのリリックを書いてほしいと依頼する。少女を取り巻く環境は少しずつ改善されたかのように思えた、が……。

イギリス人の現実は日本人にとって希望

終盤、ある事件が起こり、ミアと弟は最悪の結末に近づいていく。

「希望は、現実を直視するところからしか生まれません。〝めでたし、めでたし〟で終わる都合のいい希望ではなく、地に足のついた希望を描きたかったからこそ、子供たちの間で今本当に起こっている現実をとことんまで見つめなければいけないと思っていました。一〇代の頃の自分がこの本を手に取った時、もし嘘くさい希望が書かれていたら、〝Fuck!〟とか言って本を投げ捨てちゃうと思うんです(笑)」

本作の何よりの驚きは、絶望スレスレのリアルをくぐり抜けた先に現れる、希望の強度にある。ミアの家庭環境の改善にまつわる展開を、ここまで書ける日本の作家はなかなかいない。嘘っぽく感じられるかもしれない、と尻込みしてしまうはずだ。しかし、ブレイディみかこは書くことができた。

「イギリスではああいう展開は普通にあります、ということを知っているから書けたんだと思います。生活が苦しい時に、日本では自己責任でなんとかしなさい、あるいは身内同士で助け合いなさいと言われますが、イギリスでは〝公〟が踏み込んでくる。例えば、日本では赤ん坊が駐車場で発見されたとか、トイレで産み落とされた赤ん坊が亡くなっていたというニュースがよくありますが、イギリスだったら誰かに相談すると思う。ご近所さんや友人知人に話をしたり、福祉課やホットラインに電話しようという発想に進み、〝公〟が動く。イギリスという国はいろいろと問題を抱えていますけど、社会に対する信頼は存在するんですよね」

イギリスで暮らす人々にとっての当たり前の現実は、日本人にとって希望に見える。だから、希望の強度が増しているように感じられたのだ。

「この小説は、まずはティーンの子たちに読んでほしいと思っていました。いち早くこの本を読んでくださった方からの感想カードが届き始めたんですが、大人の方たちからの反応が大きいんです。〝これからは子供たち一人一人のために、自分の持てる力を届けられる人間でありたい〟というふうな言葉をいただいた。私にとっては、そのことが強度のある希望です」

寒い冬の朝、14歳のミアは、図書館の前に立っていた。そこで出会ったのは、カネコフミコの自伝。本を夢中で読み進めるうち、ミアは同級生の誰よりもフミコが近くに感じられた。一方、学校では自分の重い現実を誰にも話してはいけないと思っていた。けれど、同級生にラップのリリックを書いてほしいと頼まれたことで、彼女の「世界」は少しずつ変わり始める。

ブレイディみかこ(ブレイディ・みかこ)

1965年、福岡市生まれ。1996年から英国ブライトン在住。2017年、『子どもたちの階級闘争―ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)で新潮ドキュメント賞を受賞。2019年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)で毎日出版文化賞特別賞受賞、Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞などを受賞。

(文・取材/吉田大助)

〈「STORY BOX」2022年8月号掲載〉