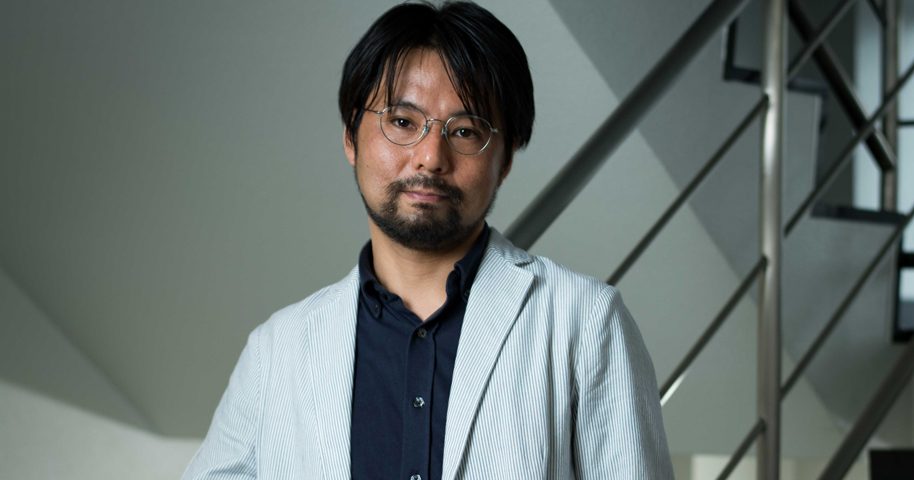

葉真中 顕さん『凍てつく太陽』

デビュー作『ロスト・ケア』や第二作『絶叫』の成功で葉真中顕は社会派ミステリーの書き手として確かな存在感を得ることに成功した。だが、実はハリウッドの娯楽大作やエンターテインメント小説をこよなく愛する人でもあるのだ。その嗜好を完全解放したのが、最新長編『凍てつく太陽』だ。

一九四四年一二月五日、北海道南西部の室蘭市にて物語は幕を開ける。「鉄の町」の異名を持つこの地には、海岸沿いに軍需工場が建ち並ぶ。北海道の先住民族・アイヌの出身でありながら、体制側の特高刑事となった日崎八尋は、工場関係者を次々と手にかける連続毒殺犯・スルクの影を追う。事件の裏には、「カンナカムイ」と呼ばれる陸軍の軍事機密があった。その一端に触れてしまった八尋は、憲兵隊に証拠をでっちあげられ、殺人罪で網走刑務所へ収監されるのだが──。

終戦直前の北海道全土を舞台に、事件が次々と連鎖しハイスピードで展開する『凍てつく太陽』は、編集者からの意外なオーダーをきっかけに着想したものだった。

「完成した作品は冒険小説と言われるようなタイプのものになったと思うんですが、もともと版元から頂いた依頼は"警察小説を書きませんか?"でした。ただ、警察小説には優れた書き手の方が既にたくさんいますし、自分なりの差別化が必要だった。いっそ現代という枷を外してみるのはどうだろうと考えた時に、特高の存在が思い浮かびました」

特高、正式名称「特別高等警察」は、大逆事件をきっかけに、国家秩序の維持を目的として一九一一年に設立された警察組織だ。特に、第二次世界大戦中は取り締まりが厳しくなり、市民に畏れられ多数の冤罪も生み出した。

「特高といえば、太平洋戦争開戦直前にソ連のスパイらを一斉検挙したゾルゲ事件、という印象がありました。最初はこの事件を題材に取ろうと思い資料を調べていくうちに、皇民化政策の実状を知ったんです。植民地だった朝鮮出身の方や中国から捕虜に近いかたちで連れて来られた方が、大日本帝国の名のもとに強制的に"日本人化"させられていた。特高警察は、皇民化を推し進める担い手でもありました」

皇民化により本名や文化を奪われた人々は、「新附の民」として差別も受けた。その中には、アイヌもいた。

「大戦下の北海道は、軍需工場の働き手としてアジアの国の人々が集められていましたし、もともと北海道という土地自体が、本州にいた大和人が移住し開拓した経緯を持っている。多様なルーツを持つ人たちが、巨大な北の大地で集住しているイメージが湧き上がってきたんです」

細かくネタを投下しエンタメを盛り込む

そのイメージの中から作家が聞き取ったのは、「声なき声」だった。

「デビュー作の頃から私は小説を通して、社会の中で声をあげられずに苦しんだりもがいたりしている人たちの、声なき声を活写し続けているつもりです。今回の作品も、作風的にはそれほど違っていないのではないかと思っているんです」

若者たちが出て行った後もたった一人で集落を守り続けるアイヌの長老、一攫千金を夢見て飯場へやって来たものの挫折を味わう朝鮮人の青年、知り合いに騙され売春宿に売られた女……。確かに、読み心地は意外なほど過去作との連続性を感じさせるものであり、「深い」。しかし、やっぱり「面白い」。作家自身も、「エンタメ性は過去最高」と証言する。

「例えば本編が始まる前の序章で、主人公の八尋が朝鮮人労働者の飯場に身分を隠して潜入し、人体消失の密室トリックを解きます。このエピソードは、主人公の紹介を兼ね"掴み"であり、本筋とは直接関係ありません。でもこれ、現代劇で書こうとすると、なかなか難しいタイプのネタなんです。しかし今回の舞台設定であれば、無理なく入れこむことができるんです」

現代を舞台にした物語ではリアリティが邪魔して書けない、自身が敬愛するエンターテインメントの記憶や快感を、惜しげもなく注いでいったのだ。

「連続殺人事件あり、網走刑務所からの脱獄あり、羆との死闘もあって、娯楽小説らしいケレン味あふれる大仕掛けやどんでん返し、ファムファタルやスパイを登場させることもできました。もちろん私自身が書きたかったからそうしたんですが、プロットを立てた段階で長い話になることは分かっていました。途中でダレさせないよう細かくネタを投下して、読者を最後まで興奮で引っ張りたいという思いも強かったんです」

個人の自由を縛り付ける使命とアイデンティティ

実は、本作を執筆するうえでひとつの大きなハードルがあった。作家は東京出身だ。北海道には、縁もゆかりもない。

「北海道と沖縄という、かつて日本とは別の民族や国家を成していた二つの地域に関しては、出身の方が書く、その地にルーツを持っている方が書くというイメージが強いです。そういった方々が発表した、大傑作と呼ばれる作品も既にたくさんある。東京出身で北海道にルーツを持たない私が、そもそも書いていいのかという迷いは正直ありました」

室蘭を中心に現地取材をおこない、関連資料を丹念に読み込んでいった先で、考え方が変わったそうだ。

「例えば特高に関しては、関係者が戦後に資料を燃やして証拠隠滅している。資料が極端に少ないんです。でも、全てを調べ切れないから特高について語ってはいけないのかというと、そんなことはない。学術書を作るわけではないのだから、足りない部分は想像で補えばいい。北海道の歴史に関しても、同じスタンスでいいのではないか。当事者ではないから書く権利がない、ということはない。自分とは時代も環境もルーツも異なる人々にきちんと思いを馳せることができるならば、遺された情報を元に、語る権利は誰しもに開かれていると思えるようになったんです」

違いには敏感であろうとしたが、七〇年以上前の北海道に暮らす人々も「自分たちと同じ人間である」という感覚は手放さなかったという。

「何かを大切に思ったり喜んだり、何かを失って悔しかったり悲しんだりという感情は、同じ人間である以上、時代や場所が変わっても変わらないものがあると思います。現代を生きる私たちも七〇年以上前に北海道に暮らしていた人たちも共通して持っている人間の普遍性に触れていくことを、執筆中は常に意識していました」

特に重視したのは、人間の弱さを見つめることだった。

「悪い人間よりも、弱い人間を書きたいんです。例えば"拷問王"という二つ名を持つ、三影という特高刑事は、前半ではどこまでも憎らしい男として主人公の前に出てきます。典型的な悪役ですよね。でも、"本当に共感不能な怪物なのか?"という疑問が湧いてきて、中盤以降は彼の内面を掘っていく方向へと、書きながらプランを変えたんですよ。その結果、三影の中にある弱さが描けたことで、物語は分厚くなったし、主人公の最後の選択にも説得力が出たと思うんです」

主人公の最後の選択とは、「使命」に関わることだ。

「七〇年以上前の日本は国家主義全盛の中で、多くの人々は個人の意志よりも、国家の意思を優先して生きていました。その感覚を、自由主義が根付いた現代の私たちにも理解しやすい言葉に変換するならば、"使命"になるのではないかと思ったんです。特高刑事である主人公は、使命という考え方を強烈に内面化している人物です。使命とアイデンティティが、イコールで結ばれているんです」

その生き方を、変えることができるのか。アイデンティティを失う怖さを受け入れられる時、人は弱くなるのではなく、強くなる。そんな可能性を示したかったのだ。この物語ならば、それができる。

「ことは国家や民族の問題に限りません。例えば、私は男であるまたは女である、父であるまたは母である、私は◯◯であるというアイデンティティを立ち上げ、自縄自縛で不自由な状態になってしまうことは現代でもよくあると思うんです。そこからほんの一瞬でも、自由になれるような結末が描きたかった」

そして、本作を執筆するうえで自らに課していた、もうひとつの大きなハードルを、跳び越えた。

「七〇年以上前の北海道を舞台にした小説をなぜ今書くのか、なぜ今出すのか、常に自分に問い続けていました。二〇一八年に発表するに足るものになったと、今は確信しています」

終戦間際に起きた北海道・室蘭での連続殺人事件を発端に、

八尋は特高刑事として使命を全うしようと決意する。

事件の真相を解明した先に八尋が見たものとは──。

『凍てつく太陽』

幻冬舎