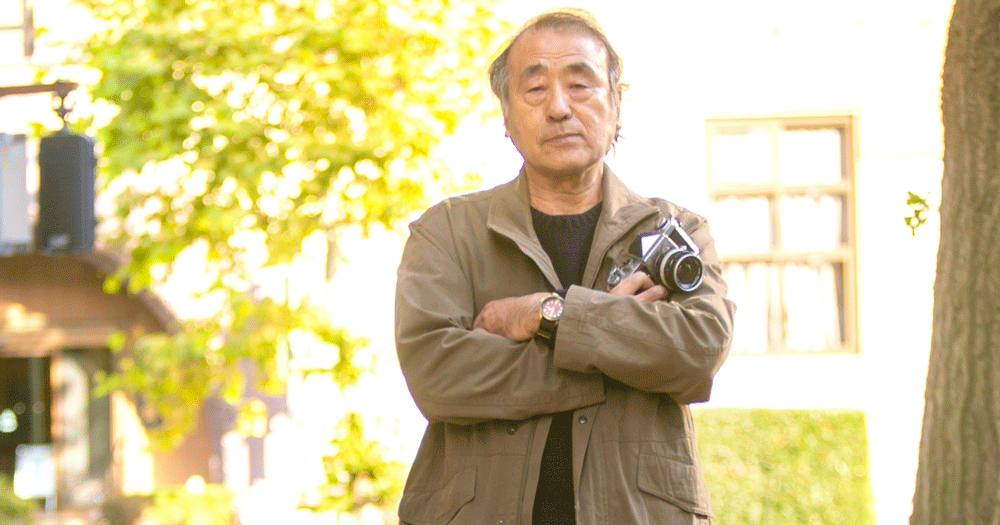

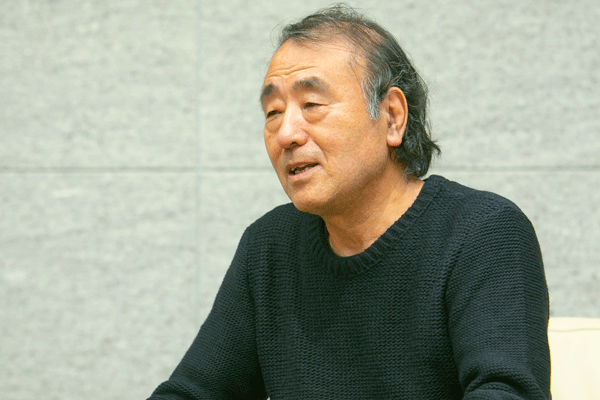

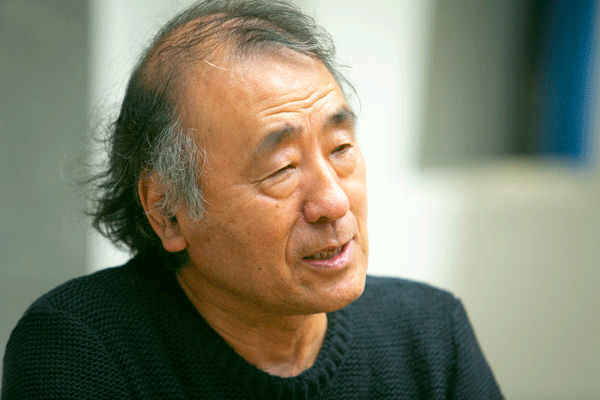

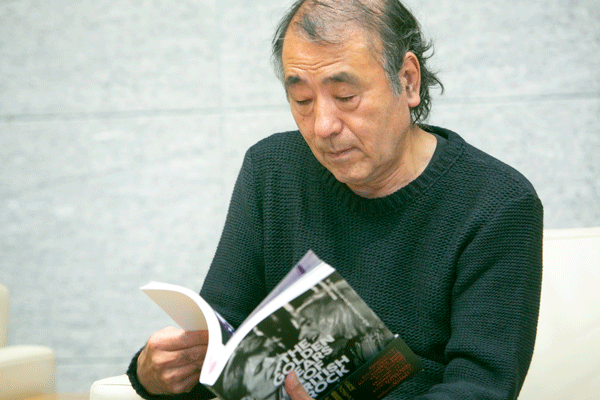

源流の人 第28回 ◇ 浅沼ワタル (フォトグラファー)

七〇年代から八〇年代を駆け抜けた英ロック全盛期の「巨星」らの肖像

一瞬も見逃さずシャッターを押した伝説の、日本人フォトグラファー

国境も人種も超えて自然体に生きてきた。被写体の陰日向なくレンズの向こうに見てきたものとは。

一枚の写真がある。

広々とした芝生に座る、四人の若者たち。空は青く、芝は碧く、誰もが皆、寛いだ表情を浮かべている。写真の奥に見えるのは、農場の建物を改造した「リッジ・ファーム・スタジオ」。首都ロンドンから車で一時間ほど南下した、ウエスト・サセックスという地域に位置する。

写真に収められた四人の名は、フレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ。そしてロジャー・テイラー、ジョン・ディーコン。誰もが知る「クイーン」のメンバーだ。諧謔性のあるパフォーマンスと、繊細な旋律が、従前の音楽界とは一線を画し、世界じゅうを沸き起こした。

撮影したのは、日本人フォトグラファー・浅沼ワタル。一九七〇年代からロンドンに暮らし、フォトグラファーとして活動を続けてきた。一九七五年、音楽誌「ミュージック・ライフ」の取材で、リッジ・ファーム・スタジオを訪れ、彼らの撮影が叶ったのだった。浅沼は振り返る。

「アルバム『オペラ座の夜』の制作に彼らは取りかかっていました。最初の撮影の後、インタビューを終えてから、スタジオの内外で撮影したんです。僕たちは、どこに何があって、どんな写真を撮影したらいいか分からない。するとフレディが率先して、『次はここで撮影しよう、今度はあそこに行こう』と、撮影を仕切ってくれました」

とりわけ、ブライアン・メイは、浅沼に興味津々だったという。

「カメラの機材のことについて、話を交わしたことがきっかけで意気投合しました。電話番号を交換して、それから撮影の機会があると、彼らから連絡が来るようになったんです」

リッジ・ファーム・スタジオでの撮影から約二か月後、ブライアンから「撮りにくれば?」と誘いを受け、浅沼はロンドンにある「スコーピオ・スタジオ」に出向いた。そこでは「オペラ座の夜」をレコーディング中だったという。

「ブライアンは、体調が悪くて遅れて来ました。彼を待って、まずは蠍を描いた壁の前でグループショットを撮り、それからスタジオ内でのスナップを撮影しました。スタジオには、プロデューサーのロイ・トーマス・ベイカーもいました。彼もまた気さくで、僕を好意的に迎えてくれた」

「フレディに撮らされているなと思って」

ロンドン、ブリストル、オランダ、日本公演……、一九八三年、英国を発ち日本に帰国するまで、浅沼は彼らを撮り続けた。「クイーン」だけではない。ポール・マッカートニー、「レッド・ツェッペリン」、デヴィッド・ボウイ、「ザ・ポリス」など、英国ロック全盛期のスターたちのオン・オフショットを、浅沼は撮影し続けた。その貴重な写真の数々を、分厚い二冊の写真集『クイーン 輝ける日々の記憶』『ザ・ゴールデン・イヤーズ・オブ・ブリティッシュ・ロック』(共にシンコーミュージック刊)にまとめた。音楽愛好家からは、「まさに、ブリティッシュ・ロック黄金時代のドキュメンタリー」と絶賛されている。

二冊のページをめくってみると、文字通り、躍動感みなぎるオンステージの魅力はもちろん、オフショットの、ふとした瞬間に見せる素顔、巨星のイメージと異なる表情のものがあって、興奮を覚える。どうしたら、こんな一瞬をとらえられるのか。何かきっと美学・哲学があるのだろう。浅沼に尋ねてみると、彼は柔和な表情で首を横に振った。

「何にもありませんよ、そんなもの。(刊行記念で写真展を開いた時は)喜んでくれている人は、たしかにいましたけどね。『ミュージック・ライフの愛読者でした』とか、その時代の写真を見て、懐かしく思いましたって人もいたし。『見たことのない写真もあった』とかね」

「クイーン」の写真集の一節には、浅沼自身の言葉で、こんな文言が記されている。

フレディ

完璧主義者。衣装にしてもステージにしても、抜かりがない。僕がステージ下で撮影していることを分かっていて、画を作ってくれたことにはとても感謝している。一方で、ここから先は入れない、という線引きもしっかりしていたと思う。友達にはなれなかった。(本書より)

浅沼は取材時、こう振り返ってくれた。

「個人的にはそこまでじゃなかった。距離がどんどん(広がっていった)。ただ、こんなことはありました。フレディの、三十五歳の誕生日の船上パーティがあったんですよ。カメラマンは僕だけで、撮ったフィルムは事務所に渡すんです。撮った先から、その都度渡す。僕は何にも見てないんですよ。桟橋にはパパラッチが何十人もいましたけど、入れたのは僕だけ。……この話、して良いんだっけ?(笑)」

クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」(楽曲)は、リッジファームでのリハーサル、スタジオでのレコーディング、ミュージック・ビデオ撮影、その全てを撮影した。写真はエルストリー・スタジオでのミュージック・ビデオ撮影現場で、夜中の3時を過ぎてもまだ終わらなかった。

フレディは、出会った当時は、取材する側と一緒になって、一体になって、協力してくれた。それが、だんだん人気が上がってくると、距離がどんどん離れていく。「だけど」、と浅沼は笑顔で語る。

「フォトピット(撮影場所)をフレディも知っているわけですよ、すると、出てきてくれて、振り向いてポーズして、『撮れ!』っていう仕草を絶えずするんですよ。だからいつもフレディに撮らされているなと思って、僕は。彼が勝手にポーズを作ってくれて、『今、撮れ!』みたいなことはすごくありましたね。コンサートが終わった後に楽屋で会うと、『今日いい写真撮れた?』って声かけてくれるんです。そんなふうに気を遣ってはくれました」

クイーンのメンバーでは、むしろ、ブライアン、そしてロジャーとの親交のほうが深かったと浅沼は言う。

蛇足になるかもしれないが、浅沼は、二〇一八年に大ヒットした映画「ボヘミアン・ラプソディ」をどう観たのだろう。「オフレコで喋った方がいいのかな」と前置きをされてしまったが、彼はこう語ってくれた。

「僕が映画館で観た時に、『あ、やっぱりこれ、映画用に作られているな』っていうものが結構あったんですよ。観ていて、『これ、違うだろう』っていう場面が結構あった。やっぱし、ウケを狙っていたのかな。実際、僕はその場面にいたんで。食い違いはいくつかあります。たとえばマネジメントの話、日にちがだいぶずれているんですよ。長いものをコンパクトに収めて、面白おかしく作り上げられていたかな」

本稿の筆者は、映画終盤の長尺ライブシーンに新鮮な感動を覚えたのだが、浅沼自身にとっては、そういった感興は特になかったようだ。

シド&ナンシー最後のフォトセッション

もう一冊の『ザ・ゴールデン・イヤーズ~』のほうも、圧巻の内容となっている。

咆哮するミック・ジャガー、「レッド・ツェッペリン」のパーティ、「ザ・フー」の「さらば青春の光」撮影現場などなど、あの時代を知る人なら息をのむ貴重な写真が並ぶ。野暮を承知で「ベストショット」を浅沼に聞いてみた。

「珍しい写真で言うと、シド・ヴィシャスと、恋人のナンシー。どちらも亡くなる前の最後のフォトセッションですよね。一九七八年八月。今までの取材で、一番怖かったよ」

パンクバンド「セックス・ピストルズ」の元メンバーで、過激すぎるパフォーマンスと独特のカリスマ性で一世を風靡しつつ、あまりにも波瀾に満ちた生活を送り、若くして世を去っていったシド。いったい、シドはどんなふうに怖かったのか。そもそも取材と撮影は成立したのか。浅沼は笑って振り返る。

「取材する前日、新聞沙汰になっているんですよ、レストランで暴れて。『取材できるのかな』と不安に思いながら行ったら、ちゃんと気持ち良く入れてくれた」

ところが取材中、急に、バッと立ちあがって、シドは、エディ・コクランの「サムシング・エルス」を歌い出した。浅沼と日本の音楽誌編集者は「まあまあ」となだめながら、取材を続行。すると、こんどは急に電話をかけ、「大事な人が日本から来ていて、これからそっちに行くから予約を入れたい」と、店の予約をし始めた。

ちょっとまずいよ、これ。

お金を渡して帰ろうよ。

編集者と浅沼が日本語で喋っていると、こんどはシドが急に怒り出した。

「お前ら、なんだ! 日本語で喋りやがって。英語で喋れ!」

突然歌いだしたりして、またいつ、暴れ出すのか。恐怖を覚えながら、どうにかこうにかインタビューを終えた。さて、次は撮影だ。「キメの一枚」を撮らないことには帰れない。

シドは、「ちゃんとお前の言うことをやってやる」と浅沼に言ってくれたものの、周りを見回した浅沼は天を仰いだ。

「応接間は、照明器具とか壁に、赤とか青のペンキ缶を投げたようになっているんですよ。床もめちゃめちゃ」

さらには、シドの恋人ナンシーが、ぴったりと彼の横についている。彼一人だけを撮りたいのに……。浅沼は語る。

「ナンシーって彼女、ミュージシャンでも何でもないんですよね。それで、彼だけの写真撮るじゃない? そうしたら、『あんたしか撮ってない!』『おい!』って立ち上がって。『おまえ、一緒に撮れ、わかったか』。また、わかんないふりして撮っていたら、『お前、何度言ったらわかるんだ』って怒り出して。『わかった、ごめんなさい、ごめんね!』って(笑)」

ロンドンのアパートで撮影。2人はこの翌週にニューヨークに渡るが、2か月後にナンシーが亡くなって、その後にシドも命を落としてしまう。

部屋の中で、トイレだけ綺麗であることに気づいた浅沼は、「ここだ!」と瞬時に二人を奥に入れて、身体じゅうの力を使ってドアを閉め、夢中でシャッターを切った。

もはや命がけだった。そして、その数か月後に、二人は相次いで死んだ。

F1から音楽業界へ

港町・横浜の真ん中で浅沼は生まれ育った。

「中区っていうところなんですけど、祖母の家で育っているんですよね。学校もそこから通うようになった。おばあちゃん子だったんで」

写真の影響は、母の弟から受けたという。

「叔父貴はグラフィックデザイナーだったんですよ。カメラも持っていた。子どもの頃からいたずらで写真を撮っています。影響というのはすごくあったと思うんです」

二人で神奈川県の油壺に出かけては、海の風景を撮影、その技術は独学だったという。一九六〇年代半ばから、浅沼は写真の世界に飛び込むこととなった。

「英国に行く四年前から、大手広告代理店の下請け会社の写真部に勤めました。大判カメラ(4×5インチ、一〇二×一二七ミリ以上)のフィルムのカメラを使っていた写真スタジオで、広告写真を撮っていました」

そして一九七一年、渡英。浅沼はその理由を振り返る。

「広告代理店にいた時に、ニューヨークから日本人のカメラマンが一時帰国していて、スタジオに出入りしていたんです。『お前、一緒にニューヨークに行こうよ』って声をかけられていたの。僕はそのつもりでニューヨークに行こうとしていた。だけど、知り合った彼女、のちの奥さんがロンドンを往復していて、『ロンドンもいいわよ、一緒に行かない?』って言ったのがきっかけなんです」

パートナーは、英国に留学経験があり、一九六〇年代に英国で成功を収めた米国バンド「ウォーカー・ブラザーズ」のメンバー、スコット・ウォーカーにインタビュー取材した経験があった。この時に、写真を撮影したのがデゾ・ホフマン。チェコスロバキア(現在のスロバキア)出身の写真家で、「ビートルズ」を代表とするアーティストを撮影した人物だ。浅沼は言う。

「彼女がデゾ・ホフマンを知っていて、紹介してくれた。着いた次の日に、彼の事務所に行って、僕は断然英語力ゼロだったんですけど、彼女を通して話をしたら、『じゃあ、うちの事務所、好きに使えば』って使わせてくれたんです。次の日からもうそこに出入りして、暗室も使わせてもらって」

奇跡の縁が、彼を音楽業界へと繋いだ──かのように思ったが、ミュージシャンの前に追い掛けた被写体が浅沼にはあったという。レーサーだ。

「最初には、音楽業界じゃなくて、僕は、F1の撮影をしたくて、イギリスに行っているんです。旅費を稼ぐために東京でポルシェの代理店の仕事をして。『ル・マン二十四時間レース』ってありますよね、六月に。それを取材したらお金くれるって、お金をもらって旅費にしたんです。先払いとしてギャラをもらって」

カメラ同様、F1も叔父の影響だったという。米国の自動車誌「オートスポーツ」を眺めていて、レーサーの写真に憧れた。浅沼は笑ってこんなエピソードを教えてくれた。

「僕、レーサーになりたかったの。それで、あの、スティングって知っています? 彼とは交流が長いんですけど、急に、『ワタル、お前、F1のレーサーになりたかったんだよな?』って言い出して。昔、話したんでしょうね。『よく覚えているな!』と思って」

「何にも考えずにひたすら撮るだけ」

スティング。洋楽音痴の筆者でもわかる。映画「レオン」の哀切な旋律に泣かされたし、「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」の曲調も都会的で好きだった。今回のインタビューは、世界的大御所の名前が次々と出てきて驚かされる。

ともあれ、レーサーの道は険しすぎると悟った浅沼は、レーサーの写真を撮りたいという風に、考えが変わった。実際にロンドンから出張し、「ル・マン」撮影を果たしている。

師匠デゾ・ホフマンのもと、音楽界の撮影の機会を増やしていった浅沼。一九七二年からBBCテレビの生放送音楽番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」の公式カメラマンに抜擢されたという。浅沼は言う。

「写真集の表紙も、その時の写真です。デヴィッド・ボウイの事務所側から『写真撮っちゃダメ』って言われているんですよ。そうするとBBCの広報の人が、『この人、日本のどうのこうの』って掛け合ってくれた。そうしたらマネジメントがOKを出してくれて、ライブ(生放送本番)の写真を撮らせてくれたんですよ。ふつう、カメラテストっていって、位置決定の時の写真しか撮らせてくれないんです。本番中、一番後ろのところから撮った時のものなんです」

ほかにも、浅沼が感銘を受けたアーティストがいる。

イングランド出身の名ドラマー、コージー・パウエル。彼が一時所属したハードロックバンド「レインボー」の初来日(一九七六年)の時に、浅沼は全日程を彼らと共にし、仲良くなったという。

「フォトピットでカメラを構えていると、『ワタル、いつも前で撮っているから俺の真後ろで写真撮れば?』。『へえ!』」

ドラムを叩く後ろに、「RAINBOW」と書かれたアーチ状の大道具が設置されていた。その真ん中に畳半分ぐらいの板が組まれていた。コージーは浅沼にこう言った。

「あそこの上で写真撮れば!」

メンバー全員とマネージャーの許可をもらい、開演。浅沼が撮影を始めると、ギタリストのリッチー・ブラックモアが浅沼に向けて後ろ向きでギターを弾き、ポーズをしてくれた。

「笑いました。めちゃくちゃアタマが良いんだ、彼」

英国のニュー・ウェーブバンド「ジャパン」のベーシストのミック・カーン。ロックバンド「ザ・フー」のキース・ムーン。仲の良かったスターが亡くなるたび、浅沼は寂寥を覚えてきたという。特にキース・ムーンは、撮影の翌日に訃報を知った。

ところで浅沼自身の音楽遍歴は、ロックよりもジャズのほうが先だった。ロンドンの、とあるジャズクラブには、月曜日から日曜日まで一週間、同じミュージシャンが出演する。

「フロア掃除のお兄ちゃんと仲良くなったら、彼が『音合わせで来るミュージシャンの写真を撮れば?』って言ってくれた。それで、ひそかに撮っていたんです」

音楽家を撮影する技は、こうしてジャズから築かれていった。それにしても、風景写真などとは異なり、音楽のシャッターチャンスは四六時中あるものではないように思う。浅沼自身は、どんな瞬間にシャッターを切るのだろうか。

「それ、何にも考えていないんですよ。カメラにフィルムを入れれば撮れるじゃないですか。ただそれだけで、何にも。これが、後でどうだとか、こうなったとか、何にも考えてなくて、ひたすら撮るだけ」

今でこそデジカメでいくらでも撮れるが、当時はフィルムだ。いたずらに、何枚も撮れるものではない。たとえばサビに向かう躍動感、曲と曲の間で見せる表情を狙っているのだろうか。浅沼はまたしても首を横に振った。

「なーんにもないです。僕は、芸術写真家でなく、写真屋。昔から変わってない。『家』が好きじゃなくて、『屋』のほうが合っている」

その、気取らない職人気質の姿勢が、きっと多くのアーティストの心をつかんだのだろう、被写体となった多くの音楽家と、浅沼は交友関係を続けていく。

「あのね、僕の場合、何て言うんだろう。親しみやすかったのか知らないけど、皆さんから好かれて。食事に行ったりとか、飲みに行ったりとか、交流があったんですよ。コンサートとかそういう、日本からの依頼の写真以外に」

人間スティングとの付き合い

とりわけ、親友と言っても過言でないのが、先述したスティングだ。浅沼は目を細めて言う。

「彼と僕は、親戚、兄弟みたいな、そういう感じで、家族ぐるみで付き合っているんですよ。うちの息子もすごくお世話になっているし。みんなが思っているような人間じゃないんですよ。全然違うんですよ、普通の人間になりたいんですよ」

最近はコロナで叶わないが、以前は日本に来ると、二人でタクシーに乗って買い物に行っていた。

「普通に生活したいんですよ。ロンドンでも、『表でロケしよう』って連れ出した時に、ビッグベンを背景に撮ったら、『ここ来たの、何十年ぶりだな』とか言ってすごく喜んでいた。面倒くさいみたいですよ、サインしたりするのが」

被写体として、親友としてではなく、一人のリスナーとしてスティングと向き合うことはあるのか。浅沼に尋ねると、スティングが「ザ・ポリス」のメンバーだった頃の、こんなエピソードを披露してくれた。

「彼の家に呼ばれて、『デモテープができたから、聴いてくれ』って、自宅でね。『お前、どう思う?』って言われたから、『これと、これと、これの三曲(が好き)』って言ったら、『俺と、同じ!』って」

それがシングル盤となり、チャートを駆け上がっていく。浅沼は言う。

「結局、(彼にとって)僕の耳、ラジオなんじゃないですか、(プロの)スタジオのじゃなくて。スティングがそれを知りたかった。一般の人の耳、こんなちっちゃいラジオから聴こえてくる音楽を知りたかった」

もう一つ、浅沼が明かしてくれた、「ザ・ポリス」の初来日取材のエピソード。

「まだ若手じゃないですか。両国の相撲部屋に体験に行って、アンディ・サマーズが本当のふんどしを締めた(笑)。裸で土俵って冷たいじゃない? その夜、熱を出して寝込んじゃった。次の日、香港に移動だったんですよ、朝早くに行っても出てこない。唸って寝ているんだ。ものすごい熱で『俺、動けない』『香港に行くよ!』。頑張って薬飲まして、フラフラんなって飛行場ついて、香港に行って薬をまた飲んだ。相撲体験って最初、スティングが候補だったわ。『俺、やらない』。じゃんけんでアンディになったんです」

ザ・ポリスとは結成当初から現在まで付き合うほどの仲。初来日時に相撲部屋に行ったり、ゴーゴーズの撮影にメンバーを呼び出して写真を撮らせたりと、様々な場面で楽しい時間を過ごしている。

以降、「ザ・ポリス」やスティングの、日本に関わる仕事に浅沼は力添えするようになった。テレビCMのブッキングを手伝ったり、日本の番組の出演可否をジャッジしたり。「ニューヨークでならOK」ということで、「ベストヒットUSA」に出演を促したこともある。浅沼は語る。

「この前、(司会の)小林克也さんに会った時、『よく覚えていますよ』って。三十年前ぐらいの話だったと思うんですよね。もっと前かな、『覚えています』って」

「ザ・ポリス」のアルバム「ゴースト・イン・ザ・マシーン」(一九八一年)のレコーディングの時には、バンドから「来れば?」と呼ばれ、浅沼は飛行機に飛び乗った。グループショットを撮る日には、ざあざあ降りで諦めかけていた空が突然、オレンジ色の空に変わったという。

「あわてて移動して、思い通りの、ロンドンの自宅で思い描いていた通りの一枚が撮れたんです。(その写真は)いろんなところで使われましたよ。『もう今日はダメだ』って諦めていたら、雨が上がって、夕日ですごい、本当にオレンジ色一色になった」

「写真屋」としてこれからも活動を続けていく

一九八三年、浅沼は帰国する。息子の教育のためだった。

「母親も父親も日本語じゃないですか。赤ちゃん言葉なんですよ、言葉が。『これじゃまずい』って六歳の時に日本の学校でちゃんと教育させようと思って引き上げた」

ところが、息子は小学校六年の時、父親と母親にこう告げたという。

「『僕、ロンドンに帰る』って帰っちゃったんです。ひとりで。仕送りだけして、いまだにまだそのまま残っています。(心は)イギリス人なんですよ。日本帰った時にね、日本語があんまりできなくて学校とかで蹴っ飛ばされたわけ。『英語で喋るな』って言われて。たぶん、そのいじめていた子はその後、英語で苦しんでいると思いますよ」

東京に帰って来てからも音楽界の撮影を続けている。出張先は主に米国だ。ただ、コロナでストップ。親友スティングとは二〇一九年に会ったきりだ。つい最近、彼の来日公演が発表された。浅沼は心待ちにしている。

英国のロックが最も輝いた時に、浅沼はシャッターを切り続けた。振り返って、あの時代をどう思っているのか。インタビューの締めくくりの質問に、浅沼は淡々とこう答えた。

「僕はね、そこまで深く考えてなくて。終わってから見ても、『あ、良い時代にいたんだ』っていう印象はありません。僕が作り上げたんじゃなくて、社会がそういうふうになっていった」

よけいな意味を、一つひとつに見出さない。ありのままを、そのまま撮っていく。「写真家」でなく「写真屋」たる浅沼の姿勢は昔も今も、これからも変わらない。

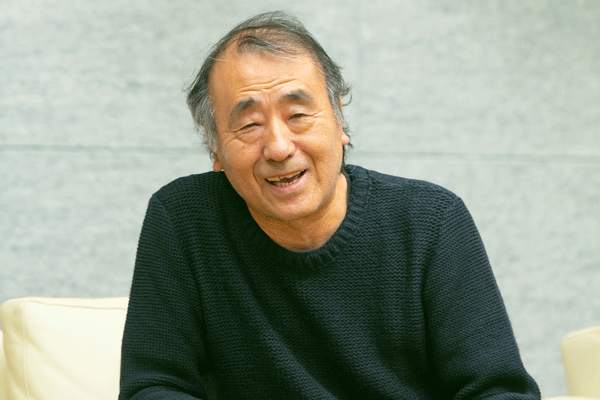

(写真右)スティング公演時のバックステージパス

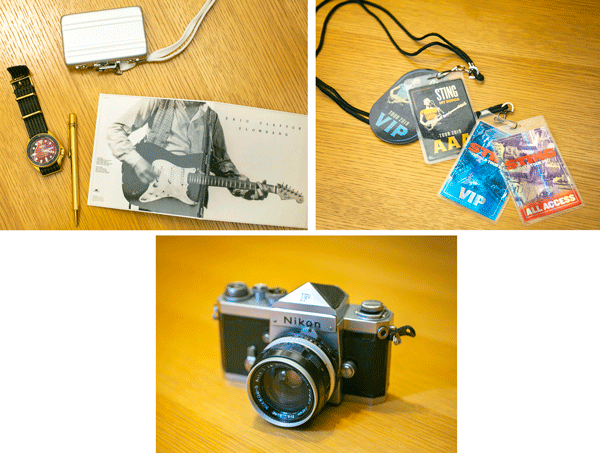

(写真下)写真を生業にして2番目に購入したカメラ。ニコン、1969年製

浅沼ワタル(あさぬま・わたる)

横浜市生まれ。1960年代半ば過ぎに写真関係の仕事に就く。1971年の渡英後、ビートルズのオフィシャル写真家として知られるデゾ・ホフマンに師事する。テン・イヤーズ・アフターとプロコル・ハルムのダブル・ヘッド・ライナー・ツアーを皮切りに、レッド・ツェッペリン、ザ・ローリング・ストーンズ、クイーン、ポール・マッカートニー(ウイングス)、ザ・クラッシュ、ザ・ポリス、ジャパン、デュラン・デュランなど、多くのミュージシャンを撮影する。また、BBCの人気音楽番組「オールド・グレイ・ホイッスル・テスト」「トップ・オブ・ザ・ポップス」のオフィシャルカメラマンを務めた。1983年の帰国後も主に音楽業界で活動し、現在に至る。写真集に『クイーン 輝ける日々の記憶 浅沼ワタル写真集』『ザ・ゴールデン・イヤーズ・オブ・ブリティッシュ・ロック 浅沼ワタル写真集』(共にシンコーミュージック)がある。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年1月号掲載〉