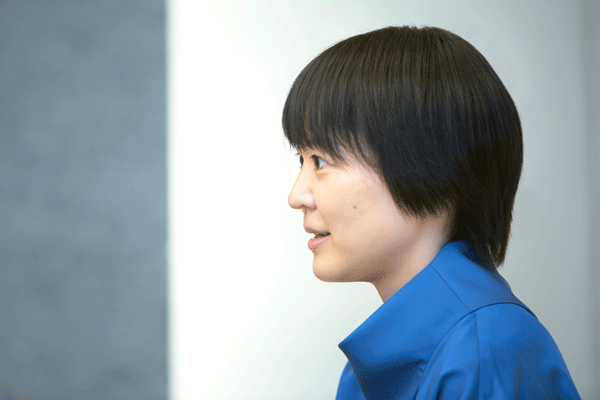

源流の人 第27回 ◇ 大川史織 (映画監督)

七十年以上前、南の島マーシャルで息絶えた旧・日本兵が遺した日記

彼の生きた軌跡たどる息子の旅をひたむきに映像記録に刻み、後世へ

未知の土地、人、記録……様々な歴史実践を通じて、「問い」を投げかけ続ける表現者が目指すものとは

雲ひとつない青空の下、三人の中年女性が、笑い合いながら地べたに座っている。南洋の島国の光をぞんぶんに浴び、誰もが灼けた笑顔を見せている。そして、真ん中の女性はウクレレを片手に、のどかな長調の旋律を歌い始める。

〽︎コイシイワ

アナタハ

イナイト

ワタシ、サビシイワ

映画「タリナイ」は、こんなシーンから始まる。日本語の詩を歌う女性たちが暮らすのは、太平洋に浮かぶ島国・マーシャル諸島共和国。人口約六万人、グアムとハワイの中間にあり、「真珠の首飾り」との異名を持つミニ国家だ。アメリカによる核実験が行われた、ビキニ環礁は、ここマーシャル諸島にある。それによって一九五四年に起きた「第五福竜丸事件」を想起する人も多いだろう。かつて大日本帝国は、マーシャル諸島を含む南洋諸島について、太平洋戦争敗戦までの約三十年間、占領し、日本化を進めた。日米開戦後は、米軍が日本支配下の島々へ本格的な攻撃を繰り広げ、日本軍には玉砕、あるいは餓死が待っていた。

大川史織は、高校生の時にスタディツアーで訪れたこの地で「コイシイワ」を聴き、衝撃を受けたという。その存在すら知らなかったマーシャル諸島のことや、日本統治時のトピックについて学びを深め、慶應義塾大学卒業のタイミング、なんと新卒で現地の日系企業に就職、移住してしまった。

初めて「コイシイワ」を聴いた時の記憶を大川は振り返る。

「もう、驚いて急いでカメラを回しました。だから(映像が)ブレブレになっていました。マーシャル諸島では、何気なく使う言葉の端々に、日本語由来のものが溢れています。たとえば、散歩のことを『チャンポ』、ビーチサンダルは『チョーリ(草履)』。家に入る時には靴を脱いだりすることにも驚きました」

映画「タリナイ」で、まず強い印象を観る者に与えるのは、そうした歌のほかにもある。それは、はてしなく青い空と海、強い光のなかで陽気に暮らす人々の傍らで、日本軍の設置した砲台や火薬庫などの生々しい戦跡が、今もなお野晒しになっていることだ。恥ずかしながら本稿の筆者も知らなかった。かの地に暮らす人々は、日本や戦争について、日々、考え続けているのだろうか。そう尋ねると、大川は首をゆっくり横に振った。

「最初、私もそう思いました。でも、よく考えると、『家族が日本にルーツがある』とか、『ずっと戦跡が家の隣にある』とか、あまりに日常の中に溶け込んでいる。そうすると、身体化されるぐらいに、当然のことになっているようです」

コイシイワ

アナタハ

イナイト

ワタシ、サビシイワ

この歌は、日本でつくられたものではない。日本語を国語として学んだマーシャル人女性が、戦争で離ればなれになった恋人を歌にしたものだという。ウクレレの軽妙な音色と、歌う女性の屈託のない笑顔が、いっそう寂寥を呼び起こす。「あなたが」ではなく「アナタハ」とあるのが、たどたどしくて、また切ない。

日本とマーシャル諸島はこんなにも近しい

大川は、映画「タリナイ」のなかで、そんなマーシャル諸島の現在を追いかけるだけではなく、ストーリー上、一つの大きな柱を築いている。それは、かつて宮城県亘理町から三十七歳で召集され現地に赴き、三十九歳で命を落とした旧・日本兵、佐藤冨五郎氏の遺した日記だ。この日記をもとに、息子・佐藤勉氏が日本から現地慰霊の旅に出かけていくのに同行し、ドキュメンタリー作品に仕上げた。父の日記は、かろうじて生きて帰還した戦友・原田豊秋氏によって息子・勉氏に渡されたという。

「カナリ足ガ痛ム、モウ長イ事ナシ セメテ今月一パイ生キタイモノダ」

「家内仲良ク 兄、弟、姉、妹、仲良ク クラシテ下サイ」

家族を思いやる筆致、想像を絶する飢えや痛み、悪化の一途をたどる戦況──。大川は、遺された日記が綴る固有名詞や、地名などをもとに、マーシャル諸島で青年海外協力隊の経験を持つ大川の仲間、森山史子、末松洋介とともに、亡き父の軌跡をたどる勉氏の旅をカメラに収めていった。この、映画「タリナイ」と、大川が編んだ書『マーシャル、父の戦場』(みずき書林)は二〇一九年、山本美香記念国際ジャーナリスト賞・奨励賞を受け、高い評価を受けた。大川は周囲の反応について笑顔で語る。

「まず、皆さんに驚かれたのは、『マーシャル諸島と日本は、こんなにも近しいのか』ということです。心理的にも距離的にも遠かったマーシャル諸島が、映画と本を読んでくださると、とても近く感じるようになる。『それなのに、今までなんで知らなかったんだろう』って、皆さん、口をそろえます」

……それ、私も同じでした、大川はそう答えるようにしているそうだ。大川自身、まったく同じ出発点から、マーシャル諸島を知る旅に出た。あるきっかけがなければ、一生知らなかった島々だったかもしれない。いっぽうで、と大川は付け加えて語った。

「私たち世代のマーシャル人は、あんまり意識しないけれど、戦争体験があったり、日本統治時代を知っていたりするマーシャル人たちは、『この言葉は日本語由来です』ということも併せて教えてくれます。世代間で、日本への思いが複雑に異なっていて、一概に『こうです』とは言いにくい」

日本にいると、一見、接点が見つけにくい場所だけれど、一つひとつ、紐解いていけば、どんどん繋がっていっていく。そんな歴史がこの島々には存在することを、大川は知ったという。

すべての問題は繋がっている

「これは雑談なんですけど」と前置きされてしまったが、幼少の頃、大川は、ピアニストを夢見ていた。わりと本格的に稽古を続け、芸術系の高校に進もうかと思っていた。そんな頃、アメリカで同時多発テロが発生した。そして、イラク戦争にまでなだれ込み、世界は一気に混迷を極めていく。

「日々を過ごす中で、戦争とかテロのことがニュースなどで次々と入り、世界で生きていくうえで、純粋に音楽が楽しめなくなっていきました」

この当時、国語科の先生が、毎日、目についた新聞記事を切り抜いて、授業で配ってくれた。大川は振り返る。

「たとえば、難民を撮った一枚の写真と、記事を配って、『ここに続きの文章を書きなさい』。哲学や詩の世界のような、オリジナルな授業でした」

何気ない時間でも、世界は今、地続きで繋がっている。そんなことに思いを馳せる時間を持てた。また、当時、導入された「総合学習」の時間では、伝える力を磨くことの大切さを教わった。大川は語る。

「義務教育の、しかも家からすぐの中学校で、自分の中でモヤモヤする気持ちを先生と一緒に考えるきっかけをもらいました。すごく救われたんです。今も、その先生とは、文通をしています」

進学先は、当時まだ珍しかった「国際学科」のある、都立国際高校に決めた。いわゆる、教科書で知る歴史ではない未曽有の事態が、世界じゅうで次々と起こるなか、大川が着目したトピックは、「地球温暖化」だった。なぜなのか。

「日本で生きていたら、喫緊の課題ではないと思っていましたが、使用済み核燃料の問題や、核エネルギー、原子力にまつわるドキュメンタリーを観ているうち、気づいたんです。『ぜんぶ繋がっている』って」

調べれば調べるほど、知れば知るほど、環境と核は繋がっていくことを実感した。「核 環境 開発」をキーワードに、検索に明け暮れた二〇〇五年の夏のある日、高校二年生だった大川が出合った地名、それが「マーシャル諸島」だった。

名前さえ知らない島が、検索に引っかかった理由を調べていくうち、マーシャル諸島の「被ばく」を知ることになる。

当時、大川は、長崎の高校生が中心となった核兵器廃絶を求める「高校生1万人署名活動」に東奔西走していた。大川曰く、「長崎にゆかりがあったわけではないけれど、(日本に生まれた者として)知っておきたかった」という。高三の夏には、「高校生平和大使」のメンバーに選ばれ、スイス・ジュネーブの国連欧州本部に署名を届け、スピーチ台に立った。

その後、オランダの「アンネ・フランクの家」と、ポーランドのアウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館を「高校生平和大使」の大川らはめぐり、歴史の学びを深めた。そこで出会った一人の日本人が、大川のこの先の指針を大きく照らすことになる。現地(アウシュヴィッツ)唯一の日本人公認ガイド・中谷剛氏。大川は言う。

「(現地に向かう)機内で、中谷さんのご著書を読んでいたんです。そこには、中谷さんは小学校の頃、転校生で、いじめを受けた体験がアウシュヴィッツへの関心に繋がると書かれていました」

ナチスのホロコーストで生き残った人の親戚でもなければ、当時を知ることもない中谷氏が、なぜ現地でガイドを務めているのか、その答えの片鱗を大川は掴めたような気がした。

ただいっぽうで、実際に彼と会って、大川はショックを受けることになる。当初の大川の予想では、中谷氏のガイドを聞けば、「なぜ、あのような惨劇がこの地で起きたのか」の「答え」を、知ることができると考えていた。ところが、じっさい彼と現地を回ってみると、「より、わからなくなってしまった」という。むしろ、「戦争とは何かについて今後、考え続けなければいけない」と決心せしめた、ある瞬間があったのだそうだ。大川は述懐する。

「中谷さんが、全部質問してくるんです。衣服に書かれている囚人番号。『これはどうして、こういうふうになっていると思いますか?』。ある程度、理解して行ったつもりでも、あらためて聞かれると、どうしてわざわざこうしたのか、考え込んでしまった」

ガイドという役割は、「答えを説明してくれる人」だと大川は思っていた。でも中谷氏のそれは違う。彼はむしろ、どんどん問いかけてきた。そして、「過去」の話が、「現在」の世界で起きていること、そして「未来」へと結びつき得ることを示唆してくれた。

囚人番号という発想を生む土壌が、やがて管理社会へと繋がっていきはしないだろうか。

安易に他人を傷つける言葉が、ヘイト文言の跋扈する社会となった時、どんな世界が待っているのか──。大川は語る。

「私たちは、(遠い時代の惨劇と)この瞬間も地続きであるということを、中谷さんはいろんな方向から教えてくださいました。『そこから先は皆さんで考えて』というメッセージを受け取りました」

言葉だけでなく映像で伝えたい

私に何ができるだろうか。

帰りの機内で大川は悶々とした。

世代は今、この瞬間にも移りゆく。十年後に行ったとしても会えない人が、今ならば会える。今しか会えない、と言い換えることもできる。「社会人になってから」なんて悠長なこと、言っていられない!

向かう先は決まっていた。

すぐにマーシャル諸島をめぐるスタディツアーに申し込み、二〇〇七年春、前のめりになって初めて降り立った現地で、大川が目のあたりにした光景、それは、「ビキニ・デー」につどう群衆だった。毎年三月一日に行われ、核実験による犠牲者を追悼する集会だ。青い空、海、強い光、陽気な人々の歌声、そして砲台、火薬庫。大川は夢中になって、カメラを回し続けた。大川は語る。

「写真だけでもよかったのかもしれないですが、私は日々のニュース映像によって、世の中のことについて知った経験があります。言葉だけでなく映像で伝わってくるものによって、想像力が働いていた。そんな経緯がありました」

でも、それよりも、と、大川は笑顔で言葉を繋いだ。

「一番の理由は、すごく遠いから(笑)。もう一生行けないかもしれないって思ったので、一瞬を切り取る写真よりも、動画を撮っておきたかった。他人に見せた時に、自分の記憶を思い出して一緒に話せるように、外付けハードディスクを持っていく感覚で、つねにカメラを回しました」

言葉では伝えられない、空気、風、緊張感。そして、賛美歌の迫力、息づかい。大川は言う。

「何かに打たれたかのような衝撃が、聴いていると伝わってくる」

そして、このマーシャル旅行の最後のほうで出合った歌が、冒頭に紹介した「コイシイワ」だった。最初は二度と来ないかもしれないと思っていたマーシャル諸島に、のちに移住するに至るまで大川が惚れこむきっかけとなった曲だった。

暮らさないと見えてこないもの

慶應義塾大学法学部の四年次、単位を一つだけ落としてしまった大川は、もう半年間だけ大学に留まることになった。

「既に(マーシャル諸島に関する)卒業論文を書き上げていたのですが、日本で資料だけ読んでいてもわからないジレンマを抱えていました」

映像社会学や、映像人類学という学びの分野が出始めた時期でもあった。マーシャル諸島と繋がるうえで、映像はもはや欠かせない。そう考えた大川は、本来ならば卒業旅行にあたる時期に、「ひとり反省旅行」と題し、カメラを担いでマーシャル諸島へ。二〇一一年三月のことだった。

五十人弱の日本人が現地に暮らしていて、その約半分は青年海外協力隊員だった。彼らから、島の暮らしぶりや人々との交流について聞くにつれ、研究者、あるいは大学院生としてマーシャル諸島に通うだけでは、間に合わないだろうと大川は推測した。彼女が最も知りたいことは、戦争の記憶、とりわけ日本統治時代の記憶だ。観光ビザで入国しての取材態勢では、うまくいくはずがない。

──決めた。マーシャルで暮らそう。

ちょうど日系企業の経理で、求人の話があり、その会社「マーシャル・ジャパン・コンストラクション・カンパニー」に、大川は半年後の九月、新卒で契約社員として入社することにした。会社では、ボートの船外機のパーツや食料などの輸入業、それから、「ビキニ・デー」に取材で訪れるメディア向け窓口の業務など、よろずの仕事を担っていた。

マーシャルに住む決意をメールで母親に送った、その翌日、東日本大震災が発生する。二〇一一年三月十一日。

その日、隣の部屋で暮らすフィリピン人の夫婦が、「テレビを観においで」と大川を促してくれた。そこでは、世界の主要なテレビ各局が、福島第一原発の状況を一斉に速報で伝えていた。驚いた大川が、日本にいる母親に電話を入れると、「原発? 知らない」

翌日か翌々日、事態を知った母親から届いたメールには「あなただけでも生き延びて」との文言があったという。

東日本が壊滅するかもしれないという心配は、杞憂に終わった。終わったものの、汚染水の海洋放出を安全と言い切る報道に接すると、震災当日、母親との「原発」をめぐる会話の齟齬から覚えた違和感を、大川はどうしても思い起こしてしまうという。

「マーシャルの人って、すごくオープンに相手を受け入れようとしてくださるんです。断ることをしない」

大川は、三年間、マーシャル諸島に住みながら、ずっと気づけなかった反省点があると打ち明けてくれた。

「たとえば取材のアポイントをとろうとすると、全部、『エンマン!』って返ってくる。『エンマン』は円満、つまり『OKです!』という意味なんですね」

ああ、ちょうどタイミングがよかったのかな。そんなふうに軽く捉えていたのだが、よくよく考えてみると、彼らはまず断らないということに気づいた。つまり、本当は「ノー」でもつねに「エンマン!」だったのだ。大川は笑って振り返る。

「歓迎してもらっていると思って、行ってみると、留守だったり(笑)。文化、とまで言うと大げさだけれど、『エンマン!』で進めていく文化であることを知りました。実際の心のうちは、対面でお会いしてから。とても難しい。つねに考えさせられました」

「いま、すごいものを撮らせてもらっている」

映像をひたすら撮りためていた大川だったが、それをカタチにできないまま、契約社員の任期が終了する。帰国し、ベンチャー企業に転職した大川は、高校の同級生である、藤岡みなみに相談を持ちかけた。藤岡は、エッセイストやラジオパーソナリティとして活躍の傍ら、映像制作などの活動もしていた。大川は当時の悶々とした日々を振り返る。

「映画として作品をつくりたいと思いながら、なかなかそれが固まらなかった。マーシャルに住んでいる時も、帰ってきてからも」

藤岡は大川に、「どうなったの?」と、何度も尋ね続けた。そのたび、「まだ何もしていない」と答える大川に藤岡ははっぱをかけた。「とにかくカタチにしようよ!」

そんな時、大きな転機が訪れる。

大川が勤めるベンチャー企業の配信するネットサイトで、マーシャル諸島のことについて触れる記事を担当した。それが、在マーシャル国日本大使館の安細和彦大使(当時)の目に留まり、その記事を、本稿の序盤で紹介した、宮城に住む佐藤勉氏に繋いでくれたのだ。勉氏は、南洋の戦地で餓死した日本兵・冨五郎氏の息子だ。

勉氏は、大川らに、長い長い手紙をよこした。そのなかで、慰霊の旅の計画を彼が企てているのを知った。

「『映画にできるかわからないけれども、私、とにかく同行させてもらいたい』。そこから(「タリナイ」の)すべてが始まりました。本当に、一人ひとりが出会って、それを大事にして、どんどん繋がって、という感じでした」

この慟哭の慰霊の旅の全容については、ぜひ映画本編でご覧いただきたい。大川自身はカメラを手にしながら、旅の道中で震えを覚えるような感覚が何度もあったという。

「いま、すごいものを撮らせてもらっている。帰りの飛行機の中で、自らの身体はなくなってもいいから、撮った映像だけは、どうか生きていて、誰かに観てもらいたい。そんなふうに考えるほど、思いを強くしていました」

映像だけはどうか生き延びて。それができなかったら、私は金輪際、マーシャル諸島の映画をつくれない。帰国後、友人の藤岡にそのことを話すと、藤岡は開口一番、こう応えた。

「もう、早くつくろう!」

藤岡が映画プロデューサーとなって、編集作業のスピードが飛躍的に上がっていった。大川は振り返る。

「一緒にやろうって言ってくれなかったら、このスピード感でつくることはできなかった。彼女は私より先に、思いを発信する仕事に就いていますから、『つくってから、初めて何かが始まる』ことが、わかっている。ただ『思っている』だけじゃ、人に伝わらない」

そうして初の映画「タリナイ」が出来上がった。タイトルの「タリナイ」という言葉の意味は、映画本編のなかで明かされる。本稿では記さないが、大川は初めて知った瞬間、言葉を失ったという。

映像に映るマーシャルの人々は、ふくよかな体格が多い。戦争が終わってすぐにアメリカが統治し、缶詰など輸入食がドッと島に入ってきた。苛烈な飢餓から飽食の時代へと唐突に移り変わっていく。現在、マーシャル人は世界でも有数の肥満に悩まされ、糖尿病の罹患も多い。大川は言う。

「太平洋戦争の時代、島の人たちは飢えに苦しみ、食べられなかったぶん、缶詰でも砂糖でも入ってくるものは何でもむさぼるように食べてしまうのは、その反動である、と。そういうことを知っているのと、知らないのとでは、(印象が)だいぶ変わってくると思います」

戦争から現在が地続きにあるからこそ、マーシャルの人たちの声を、もっと聞きたい。「タリナイ」という言葉の奥底に眠る真意には、まだまだ自分が気づいていない別の解釈がたくさんあるはず。そんなふうに大川は考えている。

最新作の映画「keememej(ケーメメッジ)」では、再度、佐藤勉氏が現地を訪れ、亡き父の眠る(であろう)場所に、勉氏の亡き母の遺灰を撒き、両親を一緒にさせる新たな鎮魂の様子も収めている。また、同作のなかには、前作「タリナイ」を現地で上映した時の様子も盛り込まれている。初めての大きなスクリーンに目を輝かせる現地の子どもたちは、自分や家族が大写しになっている様子が珍しいのか、きゃあきゃあ騒いでいるのが微笑ましい。大川は言う。

「子どもたちのリアクションは、すごく温和ですけれども、それ以上に、ドキッとしたのは、シリアスな場面で笑いが起きたことです。それは乾いた笑いでした」

その場面。集落の長老とおぼしき人が、そこかしこに残る戦跡について触れる場面だ。「いまだにアメリカも日本も修復しに来ていない」と長老が語る、その瞬間、大人たちによる、乾いた笑いが起こっている。大川は言う。

「日本の上映会でその場面は、いろんな贖罪を感じる時間だと思うんです。ところが、現地では笑いが起きた。あれは、いまだに、どういうふうに捉えたらいいのか(わからない)。今も直しに来ないというのは、私たちが知らない、大変な、引き裂かれる体験であると思います。一週間の旅だけでは聞くことのできない領域の話であると痛感しています」

連れられてきた人々が残した証

大川による一連の映画と著作では、旧・日本兵の息子である佐藤勉氏がストーリーテラーのひとりとしての役割を担ういっぽうで、日本とマーシャル諸島、そしてアメリカとの距離感が、時系列的に立体的に捉えられる構成になっている。そして今、大川には新たに見えてきたことがある。朝鮮半島のことだ。

マーシャル諸島のウォッチェ島の一角にある、戦時中に建設されたコンクリート造りの軍事施設の半地下の壁に、ハングルがペンキで書き綴られていた。文章の最後は、こう締め括られていた。

「無情한故郷山川」

大川は語る。

「壁の文字を初めてみた時、もうひとりの冨五郎さんに出会ったと思いました。そして、最後に書いてあった日付に注目しました。日付が昭和二十(一九四五)年十一月なんですね。(佐藤勉氏の亡き父・冨五郎氏の)日記を持ち帰ってくれた原田豊秋さんを含み、日本人は九月下旬に病院船時代の氷川丸で帰国の途に就きました。その三か月後に、あの壁の文字を書いている朝鮮人がいるということです」

日本人が先に帰った後、「日本人の目がなくなったから」と、ここで生き抜いた証に書いたのではないか。

現在、大川は日記のドキュメンタリー映画を制作しながら、一九四五年に書かれたさまざまな立場の人の日記を一冊に並べた本の編集に携わっている。コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻と目まぐるしい速さで混迷を極める日々のなか、大川自身も日記を書くようになった。日記は、歴史研究の一次資料となるように、過去と未来を結ぶタイムマシンだ。書き残された言葉が、出会うことはなかった人と人をつなぐ。書かれなかった無数の言葉を読み手同士が想像しあう。その営みを映像と言葉で、記録している。

「タリナイ」と「keememej」から聴こえてくる音は、マーシャル諸島の風や波、人々の息づかい、交わされる言葉、そして歌だ。それ以外の音は何も聞こえない。余計な効果音は何も足さない。絶対に足さない。大川は真っ直ぐな視線で、こう語る。

「(両作品の中で流れる)歌はすべて、道端や教会、教室の廊下、港や家などで録音させてもらった弾き語りや合唱です。教会で聴く男女混声合唱は、震え立つほどのパワーがあります。マーシャルの人たちは口承で歴史を伝えてきたので、島の歴史は本になるより先に、まず歌になって共有されます。被ばく体験でさえも、彼らにとっては日常的にわりと明るめに歌っている。記憶の伝え方、残し方が(日本とは)違う。そこが私は魅力だと思います」

遠い海の向こうの島の、記憶を現在へと大川は繋ぐ。音を繋ぎ、遺構を繋ぎ、感情を繋ぐ。彼女が編む作品を観たわたしたちが感じとるもの、それは、「答え」ではない。はてしなく続く「問い」の存在を、大川は白昼に晒していく。

大川史織(おおかわ・しおり)

1988年、神奈川県生まれ。2011年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、マーシャル諸島に移住。日系企業で働きながら、マーシャルで暮らす人々の「オーラル・ヒストリー」を映像で記録。マーシャル諸島で戦死(餓死)した父を持つ息子の慰霊の旅に同行したドキュメンタリー映画「タリナイ」(2018年)で初監督。同作は編著書の『マーシャル、父の戦場 ある日本兵の日記をめぐる歴史実践』(みずき書林、2018年)と共に山本美香記念国際ジャーナリスト賞・奨励賞を受賞。近著に『なぜ戦争をえがくのか 戦争を知らない表現者たちの歴史実践』(同、2021年)。同年、二作目の映画「keememej(ケーメメッジ)」を公開。現在、国立公文書館アジア歴史資料センター調査員としても働く。

「タリナイ」HP

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年12月号掲載〉