100年後、小説家はいらなくなるか? ――AIを使った小説生成プロジェクト「作家ですのよ」メンバーに聞く

2016年3月、人工知能が書いた小説が“星新一賞”の一次審査を通過したというニュースが世間を賑わせました。AIによる小説生成を実現させた「作家ですのよ」プロジェクトの中心人物である松原仁教授に、プロジェクトの今と作品発表までの背景、そして、人工知能と小説の未来についてお話を伺いました。

その日は、雲が低く垂れ込めた、どんよりとした日だった。 部屋の中は、いつものように最適な温度と湿度。洋子さんは、だらしない格好でカウチに座り、くだらないゲームで時間を潰している。

『コンピュータが小説を書く日』より

こんな書き出しの小説が、日本で唯一の“理系文学賞”、「星新一賞」の一次審査を通過したのが2016年3月のこと。一見、よくあるミステリ小説の書き出しのようなこの文章の書き手がAI(人工知能)であったというニュースは、一躍、世間を騒がせました。

作家・

小説を書くという、それ自体が“小説のような”大事業をやってのけたコンピュータ。この夢のような計画を実現させたのは、公立はこだて未来大学の研究者による、人工知能にショートショートを創作させるプロジェクトチーム「気まぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」でした。

『コンピュータが小説を書く日』の発表から1年。プロジェクトの今と作品発表までの背景、そして、人工知能と小説の未来について、「作家ですのよ」プロジェクトの中心メンバーである、松原仁教授にお話をお聞きしました。

松原仁さん

1959年、東京都生まれ。公立はこだて未来大学教授、人工知能学会会長。コンピュータに知能を持たせる、あるいはコンピュータを(反面)教師として人間の知を探究することを目指している。

著書に『鉄腕アトムは実現できるか』(河出書房新社、1999年)など。

「人間みたいなコンピュータを作る」という、まともではない夢

将棋や囲碁、ブリッジでコンピュータが人間に勝つための研究や、ロボカップ(ロボットによるサッカー競技)の研究・発展のための活動を行う、日本の人工知能研究の第一人者である松原教授。研究を始めたきっかけは、意外にもあの国民的アニメだったと言います。

「幼稚園のころに鉄腕アトムのアニメを見て、『鉄腕アトムみたいなロボットを作りたい』と思ったのがロボットに興味を抱いたきっかけです。次第に、ロボットや人工知能というものを研究したいと思うようになりました。

将棋も子供のころからずっと好きだったので、大学に入って人工知能にまつわる研究をしようという時に、じゃあ、自分がいちばん得意な将棋のプログラムを作ろう、と。

僕らがゲームのプログラミングというのをやり始めたのは1970年代で、そのころはまだ、日本に将棋のプログラムというものはほぼ存在しなかったんです。それなら、強い将棋のプログラムを作れたら面白いんじゃないか、と思って」

海外と比べると、当時の日本の人工知能のゲーム分野に関する研究はかなり遅れていたと言います。

「世界的には、1950年代にアメリカですでにチェスのプログラムが開発されていたんですよ。『チェスが強いプログラムを作って、人間の世界チャンピオンに勝とう』というのが、人工知能の研究の始まりだったくらい。だから海外では、研究者はみんなで寄ってたかってチェスで強くなるための研究をしてました。

一方で、日本はよくも悪くも真面目で。ゲームって要は遊びごとだろう、真面目な研究に遊びごとを持ち込むくらいなら、もっと世の中に役立つことをやりなさい、という空気がありましたね」

ゲームの研究がしたい――そう考えた松原教授を待ち受けていたのは、驚くほど冷ややかな反応だったそう。

「大学で、正式にゲームの研究をテーマにしたいと思ったんですね。ある先生にそれを話したら、『人間のクズ』って言われて(笑)。

人工知能はいまでこそこんなに華やかですけど、70年代当時はくだらない研究だって思われてたんですよ。当時は大した成果が出ていなくて。『人間みたいなコンピュータを作る』なんて、まともな研究者が夢みたいなことを言ってはいけない、という感じがあったわけです。

……人工知能の研究の中にも、医療診断とか、直接的に世の中のためになるようなことはたくさんあるわけですよね。結局、大学院ではロボット研究の研究室に入って、ロボットを使って積み木を指定した場所に置くだとか、表向きはそんな真面目なことをしながら、趣味で将棋のプログラムを書き続けていました」

一人前の研究者になりさえすれば、どんな研究をしていても誰にも文句を言われなくなる。――そう思った松原教授は、大学院卒業後、他の研究室を経て人工知能の中心部分である“推論”を扱う研究室に所属。そこでようやく、将棋を始めとするゲームの研究が、堂々とできるようになったのだそうです。

「結局、僕が本格的に将棋の研究を始められたのは90年。いろんな研究者の人に、『松原くん、もっと人から評価されることをやりなさい』『道を誤るなよ』とか忠告されたりしてね。それでも、面白いからどんどんやりなさいって言ってくれる人もいたので、どうにか研究が続けられました。

その後、将棋だけでなく、囲碁だとか、トランプ・ゲームのコントラクトブリッジだとか、ロボットのサッカー大会、ロボカップだとか……そんな研究もするようになりました。いまだと、“氷上のチェス”とも呼ばれるカーリング。ストーンをどこに置くか、次の1手をどう読むかというのは将棋や囲碁に通じているので、2年くらい前から研究しています。まだまだ人工知能には難しいんですが」

“文学”は、研究者として最後のテーマになるかもしれない

一見、距離があるようにも思える“文学”と“人工知能”。松原教授が文学の領域に挑戦しようと考えたのは、なぜだったのでしょうか。

「つい先日(2017年4月1日)、人間の棋士とコンピュータの将棋ソフトウェアが戦う『電王戦』で、AIが佐藤天彦名人を破りました。あれは、人間がボコボコに負けたんですね。

実は、たぶんAIが勝つだろうとは、僕らはわかっていました。そして、実際そのとおりになった。研究者として、ずっと将棋でAIが人に勝つことを目指してきましたが、だいぶいいところまで来たな、と思ったわけです。人間の“理性”に相当する部分には、AIはかなり追いついてきたなと。

一方で、人間の能力には理性ともうひとつ、感性――創造性みたいなものもあります。僕はいま50代で、もしかすると、次に取り組むテーマが研究者として最後になるかもしれない。僕はずっと先輩方から『なんだかんだ自分の趣味の研究ばっかりしてるよな』って言われてきたんですけど(笑)、いくつか研究テーマを考えるうちに、そうか、自分は読書も好きだったなと。じゃあ次に取り組むなら“文学”もありかも、と思うようになったんです」

“文学”の領域への挑戦を考え始めた松原教授と“星新一賞”との出会いは、まさに必然でした。

「友人にSF作家の瀬名秀明さんという方がいるんですが、数年前、瀬名さんから星新一さんの次女・星マリナさんを紹介されて。マリナさんに、『星新一の名前を冠した文学賞を設立したい』という相談をされたんです。星さんは理系なので、理系らしい文学賞にしたいという話をお聞きして。

……世間話の中で『人工知能に小説を書かせるのもありかもしれませんね』と言ったら、面白いと言ってくださったんです。『もし父の作品のデータを使いたいのでしたら、全部使ってください』とまで言ってくれて。もともと星さんのファンではあったんですけど、それがこのプロジェクトを始める大きなきっかけになりました」

どこまでが“コピペ”なのか? ――AIが小説を書くしくみ

では、実際にはAIは、どのようにして小説を書いたのでしょうか。

松原教授のチーム「気まぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」は2012年に発足し、2015年に最初の作品を星新一賞に応募しています。

プロジェクトの目的は、“コンピュータによる文章生成の実現”、言い換えれば、AIがある程度の長さの文章を自動的に書けるようになることです。

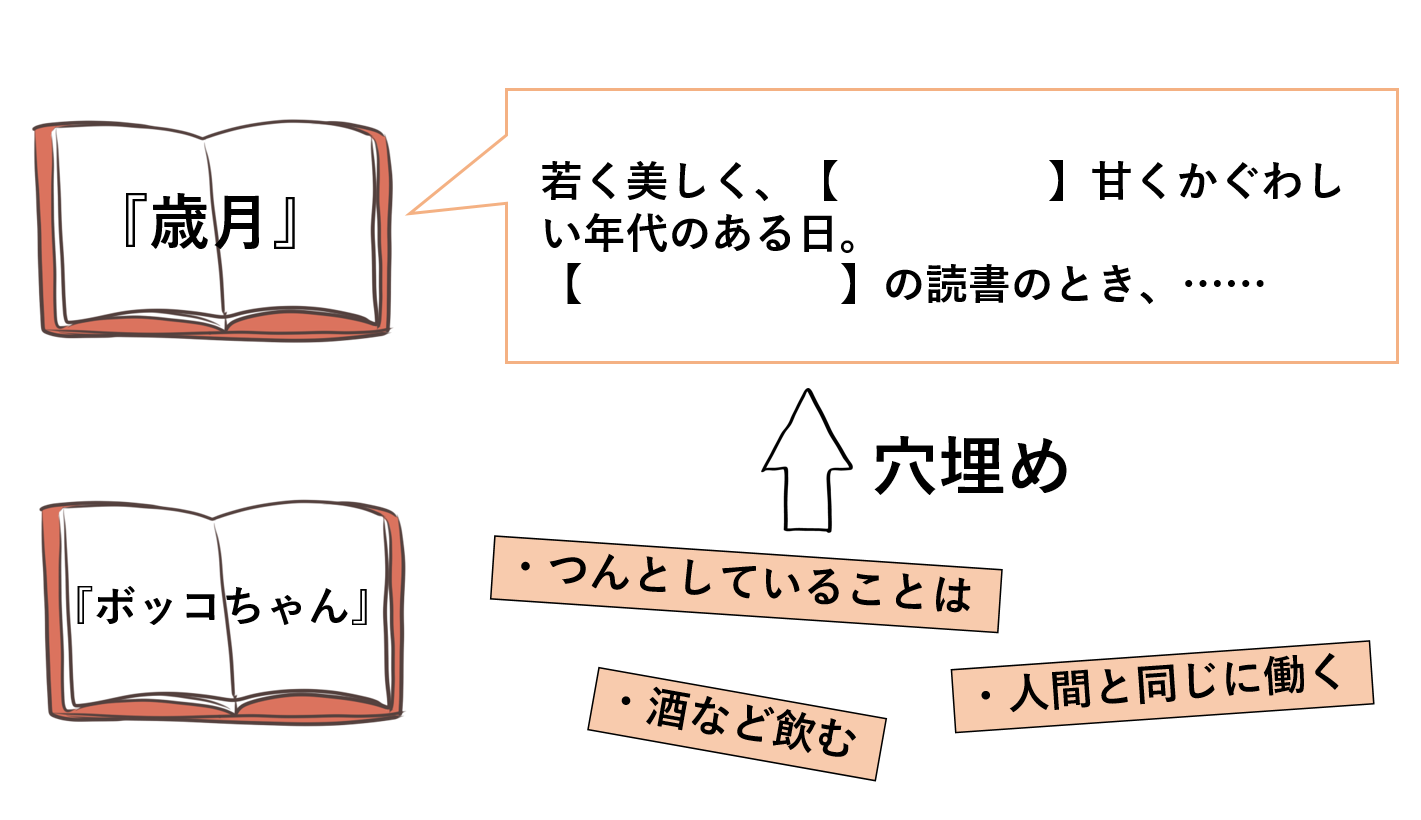

2012年からの1年間、研究の第1期にプロジェクトチームが試みたのは、「テキストの切り貼りで新しいテキストを作る」ことでした。既存の小説の中の“節”を組み替えることで、新しい小説を作るという試みです。

具体的には、星新一の『歳月』というショートショートの5文をベースにして、『歳月』の中から抜き出したいくつかの文章の節の代わりに、同じく星新一作品である『ボッコちゃん』の中から抜き出した節を、プログラムを使って穴埋めしていきました。

しかしながら、意味が通る節への置き換えは容易ではありませんでした。そればかりでなく、ベースになる文章を大きく変更しない限り、いくら節と節を入れ替えても、“剽窃”――つまりコピペの域を出ない、という結論にプロジェクトは行き当たります。

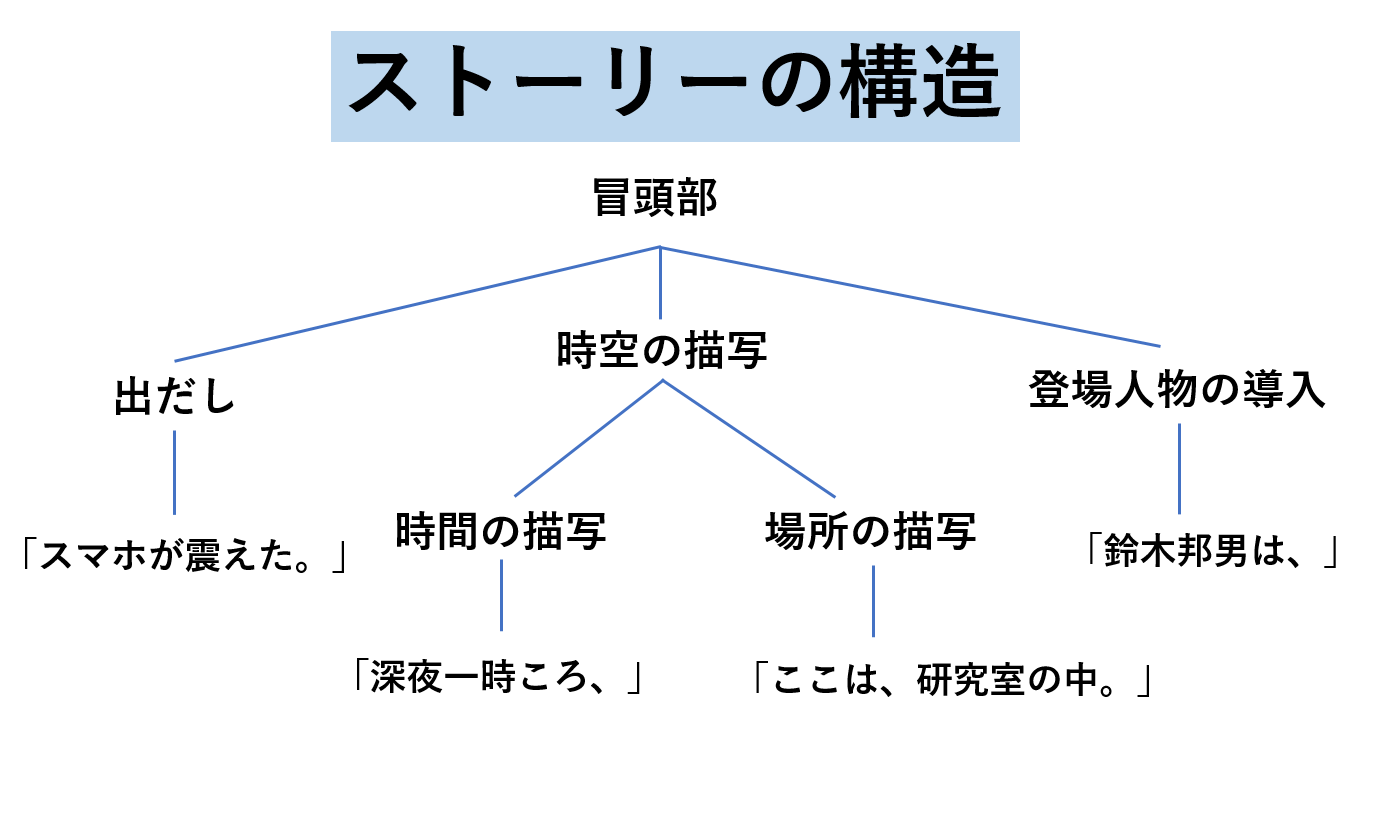

そこで2014年からの1年間(第2期)は、「構造を使ってテキストを生成する」ことを目指しました。構造とは、ストーリーのあらすじです。まず、プロジェクトメンバーのひとりが、星新一の『ノックの音が』を現代風に焼き直した『スマホが震えた』というタイトルのショートショートをサンプルとして書き上げました。

その筋を参考に、「出だし」や「時空の描写」、「登場人物の導入」といったブロックごとに設定した要素を複数用意し、プログラムで組み合わせるという作業を行いました。

(『スマホが震えた』より)

実際の星新一賞の応募作、『コンピュータが小説を書く日』も、同じ方法で作られました。たとえば、天気ならば「よい」「暑い」「どんよりとした」「風が強い」「小雨」、服装であれば「スタイルが悪い」「センスが悪い」「色彩感覚が悪い」といった文言のいずれかが自動的に選ばれ、コンピュータによって整合性のあるものが組み合わされる……という形です。

そしてついに2015年9月、プロジェクトチームは、プログラムを使って生成されたテキストの出力結果を、人間の手は一切加えずに“そのまま”応募作品としました。

(次ページ:「作家ですのよ」プロジェクトの今と、AIの未来)

- 1

- 2