著者の窓 第11回 ◈ 平松洋子『父のビスコ』

二〇一八年から四年にわたって「本の窓」に連載されていた平松洋子さんのエッセイが一冊になりました。その作品『父のビスコ』(小学館)は、食と生活、文芸と作家をテーマに、幅広い執筆で知られる平松さんが、幼少期や家族のこと、生まれ育った倉敷について綴った、初の自伝的エッセイです。思い出の味、忘れがたい出来事を通して、人々のひたむきな暮らしが浮かびあがる。そんな滋味深い一冊について、平松さんにお話をうかがいました。

この五、六年、生と死にあらためて向き合うことになった

──『父のビスコ』は平松さんの郷里・倉敷にまつわる思い出やご家族についてのエピソードを含む、初の自伝的エッセイです。執筆の経緯について教えていただけますか。

この五、六年、友人や知人、仕事の仲間など大切な人たちが相継いで一人亡くなり、二人亡くなりという経験をすることが多くなりました。大事なひとを次々に見送りながら、おのずと死について考え、自分はなぜ生かされているのだろうとも考える。そのなかで、自身の来し方行く末について向き合わないといけない、言葉にしなければという思いが高じてきました。わたしは食べ物のことを書くことも多いですが、その背景にあるのは、社会や歴史や文化、人の営みを書きたいという思いです。今作品では、連載中の二〇一九年に父を失ったこともあり、父の死によってもたらされた自分の内部に響く大小の声を捉えて書き表わしたい、という気持ちが強くなっていきました。

──九十二歳で亡くなったお父さまの最晩年の日々については、表題作「父のビスコ」に綴られています。

父と母はずっと二人暮らしでやってきたんですが、自宅で倒れた父を母が一人で世話するのが難しいという事情があり、父はみずから施設に入ることを選びました。そうした出来事を通じて、父が人生の終盤をどう考え、どう生きようとしているかをつぶさに見ることになった。晩年を迎えた父から初めてじかに聞く言葉がたくさんあり、父という一個の人間に近づく実感がありました。私はそれまでずっと、父を理解できていないという自覚があり、後ろめたい気持ちを抱き続けてきたので、救われたような心持ちにもなりました。

──子供の頃好きだったみかん風呂のこと、お父さまが庭に作った鉄棒のこと、いっせいに花を咲かせた白木蓮の木のこと。子供時代を過ごされた倉敷の家の思い出が、複数回にわたって書かれています。

当時のことは自分の中に大切なものとして生きているので、感傷的に思い出すという感じではないんです。実家は取り壊されてもう存在しないのですが、だからといってノスタルジックに回想するだけの対象ではない。もう二度と戻ってこないけれど、それと引き換えにさまざまな物語が立ち上がってくるような感覚がありました。

──そのご実家が建てられたのが昭和三十九年、東京オリンピック開催の年。「若い父と母はブランニューの時代のただなかを生きていた」(「風呂とみかん」)という一文からも、昭和の高度成長期の活気や明るさが伝わってきます。

当時は日本中がそうだったと思います。経済が発展していく時代と、家庭の中が歩調を合わせていました。今でもオリンピックの日本選手団の赤いジャケットが、カラーテレビに映った瞬間を覚えています。専業主婦の母にとっても、心弾む時代だったと思うんです。それまで薪の火で炊飯していたのに、スイッチひとつでお米が炊ける電気釜が登場して、便利なオーブンレンジが発売され、子供心に「台所が弾んでいる」という空気を感じていました。

市井の人々の姿を描きたかった

──万国旗の賑やかさから、ばら寿司を連想し(「ばらばらのすし」)、大好きな駅弁から牡蠣めしを思い出す(「やっぱり牡蠣めし」)。思い出の味にまつわるエピソードの背景には、倉敷の豊かな食文化があるように思います。

ここに書かれているのは私を通じた倉敷の文化の諸相ですが、かといって倉敷にまつわる記憶だけを書きたかったわけではないんです。私が生まれ育った倉敷にあたる土地は、ある人にとっては北海道、ある人にとっては山梨かもしれない。ひとつの土地が、日本のどこかの土地とも響き合うように、何かが呼応したり引き合ったりするように、と思いながら書き継いでいきました。その点は、本書を著すうえで、私にとって大きな試みでもありました。

──食という媒介物を通じて、ご自分の過去やご家族のことを書いている、というイメージでしょうか。

さらに言えば、身内のことについても、個人的な来歴をたどったり、振り返りたかったわけではないんです。描きたいのは市井の人々。私の父がこうした、祖父がこう生きたと詳細に足跡をたどってはいますが、祖父も祖母も、亡くなった父も、それぞれの人生を生きた市井の人々です。三世代を書きながら、ある時代を生きた市井の人々を描くという立ち位置を定めることが、連載を続けていくうえでの重要な柱になっていました。何を書いて、何を書かないか、その選択をするための手立てでもある。身内についての語りではない、無意識の領域と響き合えたら、ということは、つねに考えていました。

──ご両親のことを綴った「父のどんぐり」「母の金平糖」は、戦争を体験した世代の肉声を記録した貴重なドキュメントでもあると思います。

戦争は個人の運命を左右する極限状態ですよね。母と母の妹──私の叔母にあたる人ですが、祖父が復員してきた日のことを話していて、「お父さんが帰ってくるまで、いつも言っていたわよね」と、祖父が所属していた部隊の名を声を合わせて言ったことがあるんです。「臨時召集北支派遣鷺三九一一部隊河原隊」って。母はそのとき八十代半ばでしたが、言いよどみもせずに子どもの頃に覚えた部隊の名前がすらすら出てくる。きっと母たちは祈りをこめて、その名前を何度も唱えていたのでしょうね。それを聞いた瞬間、戦争が人に刻みこむものはこれほど深い、とあらためて震えるような思いを抱きました。周囲の親しい人たちが亡くなっていく中で、では、なぜ自分が生かされているのだろうと考えた時、こうした戦争の記憶も書き伝えるのも書く者としての役目だと思ったんです。

「旅館くらしき」女将の文章に打たれて

──本書には、老舗「旅館くらしき」創業者の畠山繁子さんが私家版で出した随筆『倉敷川 流れるままに』も一部抜粋されています。

『倉敷川 流れるままに』は老舗旅館をめぐる時代の証言であり、風土記であり、倉敷という土地に生きた女性の一代記でもあります。昭和三十年代、繁子さんは江戸時代の砂糖問屋の邸を引き継がないかと、地元の財閥である大原家から名指しで持ちかけられますが、その背景には繁子さんのそれまでの献身的な働きぶりや、大原家が二代に亘って倉敷の景観を守るために粉骨砕身してきたことが刻まれています。これは倉敷という土地にとって欠かすことのできない書物だ、その一部であっても読み継がれなくてはならない、と一読して感じました。

「旅館くらしき」は全国的に有名な老舗旅館ですが、ただ昔の建物を生かして営まれている旅館というだけではなく、その前提として江戸時代の倉敷川沿いの発展があり、かつて橋のたもとに停泊していた牡蠣舟の存在があった。そのような歴史の細部を知ると、風景の見え方も違ってくるはずです。

──当時の鳩山一郎首相、陶芸家のバーナード・リーチなど錚錚たる名士を繁子さんはもてなしています。ドイツ人の医学博士が訪れた際、慣れない西洋料理を出して失敗してしまった、という回想も印象的でした。

人をもてなすとはどういうことかを切々と綴った文章に心打たれます。もてなしといえばひと言ですが、それは、人との向き合いかたを表わすということ。『倉敷川 流れるままに』は大部な本で、その中からどの文章を選ぶか、それも重要なところでした。辛かった話を入れてしまって申し訳ありませんという気持ちもありましたが、繁子さんの人となりや考えかたが強く表れているのであえて選ばせていただきました。

──巻末近くに置かれた「場所」は、かつて平松さんのお祖父さまが住職をされていたお寺を訪ねた際のエピソード。幼い頃の平松さんにとって、そのお寺は「大切な居場所だった」そうですね。

周囲からすごく尊敬されている祖父でした。とても人を惹きつける力があって、子供心に離れがたいものを感じていました。頭蓋の形が綺麗で、後ろにぐっと張り出して、まさに明治時代の男性の頭。その祖父が祖母の二十五回忌に、祖母の遺した三百以上の俳句を書き写して遺稿集を作り、子供たちに配った。二十五回忌に亡妻を偲ぶ心映えにいたく感銘を受けました。妻の死から二十五年経って手書きの遺稿集を作って、わが子らとともに在りし日を偲ぶ、ってちょっとできることではない。数年前、母に「手文庫から出てきた」と遺稿集を見せてもらったとき、とても驚きましたが、と同時に慕わしかった祖父にあらためて敬慕の気持ちが湧きました。そして、俳句を詠むのが好きだった祖母に、もう一度出会い直したように思えたんです。祖母は私が二歳のとき亡くなりましたから。

もう一度受け入れていく時期

──その遺稿集には「孫の守りあきて老婆に日の長き」という幼い日の平松さんを詠んだ句もありました。

遊んでいて飽きたっていう句ですけどね(笑)。祖母は私が二歳の時に五十三歳で亡くなっているので、ほとんど記憶はないんです。でもこの句に出会ったことによって、はるかな時間がつながった気がしました。この句に遺された祖母の感情に触れて、祖母がひとりの女性として私の前に現れたようにも思いました。これも人の世の不思議ですね。祖父が書き残してくれたおかげです。これは本に書いておくべきだったと思いますが、祖母がこれらの俳句を詠んだのは四十代から晩年までの十数年間のようです。

──足かけ四年の連載期間中には、さまざまなことを考えられたと思います。本書を書き終えて、平松さんの中でどのような変化がありましたか。

記憶を言葉にするということは、それが自分にとってどんな意味を持つのかということを考える作業なんだなと思います。言葉によって記憶を再構築するというか。さらには、記憶に拘泥したくはない。そのような試行錯誤のなかで、なんとか形にすることはできたのかな、と。その意味で、自分にとっては大切な意味を持つ一冊です。幸田文は露伴が亡くなった時に、鬼気迫る文章を書きましたが、二作書いたあとで断筆宣言をするわけですよね。つまり父についての文章は、作家として書いたものではなく、いてもたってもいられない思いから生まれたものだった。肉親について書かなければここから先へ行けない、という時期がおそらく誰にもあって、それが自分にとっては今だったんだな、と思います。

──今の平松さんだから書くことができた本、ということですね。

二十代から四十代くらいまでは、倉敷にこういう風に向き合えなかったです。父も母も厳しかったし、実家に対する反発もすごくありました。でも拒んでいたものをもう一回かみ砕いて受け入れていく過程、和解する時期は訪れるものなんだな、と。ちょうどその時期とこの連載が重なっていたので、これまで言葉にできなかったところに踏みこむことになり、とても感謝しています。父の死がなければ、書きえなかったものがたくさんありますし、まだ土地や人についても語り尽くせていません。親っていうのは、死によってこんなにいろんなものを遺し、与えてくれる。なんとありがたい存在なんだろう、とあらためて思います。

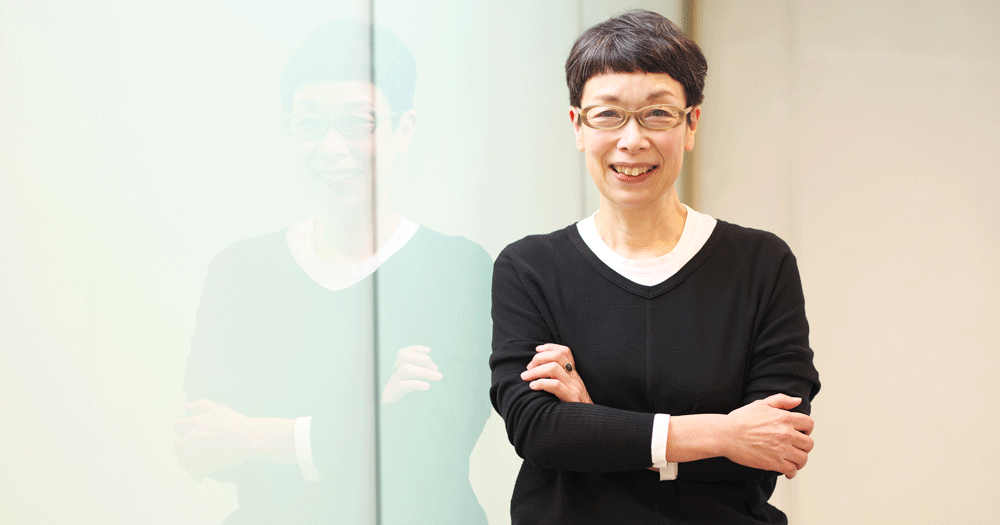

平松洋子(ひらまつ・ようこ)

1958年岡山県倉敷市生まれ。東京女子大学文理学部社会学科卒業。食と生活、文芸と作家をテーマに幅広い執筆で知られる。2006年『買えない味』で Bunkamura ドゥマゴ文学賞、12年『野蛮な読書』で講談社エッセイ賞を受賞。著書に『夜中にジャムを煮る』『サンドウィッチは銀座で』『食べる私』『日本のすごい味 おいしさは進化する』『忘れない味』『肉とすっぽん』『下着の捨てどき』『遺したい味 わたしの東京、わたしの京都』(共著)など。

(インタビュー/朝宮運河 写真/黒石あみ)

〈「本の窓」2021年12月号掲載〉