著者の窓 第14回 ◈ 谷川俊太郎『モーツァルトを聴く人』

一九九五年に刊行された谷川俊太郎さんの詩集『モーツァルトを聴く人』が、装いも新たに文庫化されました。文庫には『モーツァルトを聴く人』全篇が収録されているほか、音楽とモーツァルトにちなんだ詩二十三篇に書き下ろし一篇を加えた選詩集「音楽ふたたび」、堀内誠一さんとの共作で未刊行の絵本「ピアノのすきなおうさま」をオールカラーで収録。刊行から二十七年の歳月を経てなお、みずみずしい魅力を放つこの詩集について、谷川さんにお話をうかがいました。

堀内誠一の絵は、モーツァルトと次元が似ている

──詩集『モーツァルトを聴く人』が刊行されてから、実に二十七年ぶりの文庫化です。刊行当時には、自作朗読と、谷川さんの好きなクラシック曲を収めたCDと詩集がセットになった函入りのものも発売されました。改めて、この作品の成り立ちについて教えていただけますか。

モーツァルトをテーマに、というふうには全然思っていなくて。とにかく自分の好きな音楽を、自分なりにピックアップして編集して、そのCDと一緒に詩集を作ろうというアイディアが最初にあった気がしますね。だからCDにはモーツァルトだけではなくて、ベートーヴェンの曲も一曲入れました。そういう自分の好きな音楽のある部分と詩を一緒にしたい、という気持ちが一番強かったと思います。

単行本のときの装丁にはパウル・クレーの絵を使っていたんですよ。使用料がすごく高いんじゃないかって、当時心配した記憶があります(笑)。

──今回の文庫では、堀内誠一さんの絵がとても印象的にあしらわれていますね。

堀内さんの絵は、モーツァルトとなんか次元が似ているところがあるんですよ。軽みがあって、楽しくて。やっぱり二人とも天才だったっていうことかなと思います。

──堀内さんとの共作「ピアノのすきなおうさま」が、今回の文庫化で初めてオールカラーで収録されました。ヤマハのPR誌のお仕事ですね。これは文章を先に書かれたんですか?

そうです。だから「しずめるてら」なんていうのは、ちゃんと海の中の絵を描いてくれてるわけ。そういう、ちょっと絵になるような曲を文章の中に入れようという意識はありましたね。堀内さんの絵は、あっという間にできあがってきた気がします。

歳を重ねても変わらない核、変わった部分

──『モーツァルトを聴く人』の詩は、日常と地続きの言葉で書かれているせいか、読んでいると、谷川さんに直接語りかけられているような気がしてきますね。

僕の詩集に『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』(青土社)というのがあるんだけど、それを書いた頃に、「語りかけ調」みたいな書き方を会得したんです。この詩集にはそういう「語りかけ調」で書いた詩も何篇か入っていますね。

──詩はフィクションだから、詩の中に出てくる「ぼく」=谷川俊太郎ではない、とわかってはいるんですが、でもやっぱり行間から谷川さん自身がにじみ出ているように思いました。現実の谷川さんと詩は全く無関係かというと、やっぱりそんなことはないですよね?

うん、それはそんなことはないですね。というより、結果的に、僕自身がプライベートな事実を詩の中に織り込んでいるんですよね。だからこの詩集に関しては、「この一行は本当におれのことだ」とか、「これは全然嘘だ」っていうのが自分でもはっきりわかります。

『モーツァルトを聴く人』が出たのは、僕が「中年期クライシス」と言っていた時期に当たるのかな。中年期って、仕事がだんだん減ってきたり、体力が衰えてきたり、一生のうちでもいろんなことがある時期でしょ。「ミドルエイジ・クライシス」っていう言葉が当時ちょっと流行ったんですよね。その頃、母が認知症になっちゃったり、夫婦関係がうまくいかなくなったり、僕も私生活でいろいろあった時期だったんですよ。

──この詩集を読んで、「二十億光年の孤独」の頃の、「宇宙人のように突然現れた無垢な青年」という谷川さんのイメージが少し変わる人もいるのではないでしょうか。

そりゃ変わってくれたほうがなんかいいよねえ。百歳までおんなじ人間だったりしたら、自分でも気持ち悪いですよ。僕の人生の軌跡みたいなものが詩の中に見え隠れしてくれたら、自分としてはうれしいですね。

「二十億光年の孤独」に現れているような自分の感性っていうのは、歳を重ねても変わってないんですよ。基本的に、自分の中に核としてある。だから、今もみんながあの詩を読んでくれることにあまり抵抗を感じなくて、「それもおれなんだよ」って言えるんです。その上でやっぱり歳をとってきて、いろいろ人間関係の変化はあるから、それも詩に出ていると思うんですけどね。

この文庫の一番最後に「急がないモーツァルト」っていう書き下ろしの詩が一篇入ってるでしょ? それと比べると、『モーツァルトを聴く人』の頃の詩はやっぱり相当違うと思います。

──そういう谷川さんの詩の変化を、一冊の文庫の中で読み比べられるのが面白いですね。文庫書き下ろしの「急がないモーツァルト」という詩を読むと、詩の中のモーツァルトが、なんだか九十歳の谷川さんご自身のように思えてきます。

もう全然そのとおりですよ。僕は七十代くらいから急がなくなる部分ができたんですよね。それまでは結構急いでいたわけ。仕事も多いし。今でもそりゃ仕事はあるんだけれど、前とはやっぱり急ぎ方が違いますね。原稿はできれば注文を受けた当日中に書きたい、みたいな感じ。

こんなこと言うと、急いでいると思うでしょ? でも実はそうじゃないんですよ(笑)。注文を受けたそのときにすぐ書いて、それから推敲していきたいんです。だから書いたあとは、ゆっくり推敲しているの。

昔は推敲ということを今みたいに重大に考えていませんでしたね。下手にいじったらダメになるということがあって。今でも推敲していて「あ、まずい」と思うことがあります。推敲すればするほど良くなるっていうものでもないんです、少なくとも自分の詩は。

だから今は推敲でダメにならないように、自分の書いた詩を何度も読み直して、細かいところを結構直しています。長い間書いていると、やっぱり自分なりの決まり文句みたいなものがつい出てくるんですよ。それをできるだけ避けようと思って、違う言葉に置き換えたり、そういうことをしていますね。

──最近の谷川さんの詩は、言葉数がより少なくなり、ますます研ぎ澄まされてきていると感じます。それも『モーツァルトを聴く人』の頃の饒舌な詩とは違いますね。

前々から僕は言葉っていうものをそんなに信用していなかったんですね。言語というものが、常に人間や物事の実体を表すわけではないから。言語の持つ矛盾みたいなものを、最近ますます感じるようになりました。だからできるだけ少ない言葉で書いて、物事の実体に迫りたいという意識があります。

現代詩はどちらかというと饒舌でしょ? みんな言葉数が多いよね。そういうのがちょっともうやりきれなくなっていますね。

音楽は、言語と正反対でなんの意味もないのに人を感動させる。そこに僕は子どもの頃からうらやましさを感じていました。だから「意味のない詩」というのが理想なんだけれど、そうするとなんか、「『かっぱかっぱらった』がそうですか?」みたいなことになっちゃうわけ(笑)。そういうことじゃないんですけどね。

モーツァルトは別格

──「ふたつのロンド」という詩では、音楽学校出身でピアノが上手だったお母様が弾くモーツァルトのロンドの一節について、「子どもが笑いながら自分の影法師を追っかけているような旋律/ぼくの幸せの原型」と書かれています。モーツァルトの音楽は、やっぱり谷川さんにとって特別なものですか?

その記憶があるおかげで、モーツァルトはちょっと他の音楽とは接点が違いますね。モーツァルトのロンドだけではなくて、僕が母親にピアノを習っていた頃に弾かされたクレメンティとかそういうものの記憶と母親の記憶、自分の音楽の記憶っていうのが全部混ざっています。

──もしこの詩集が『ベートーヴェンを聴く人』とか『バッハを聴く人』とかいうタイトルだったら、だいぶ雰囲気が違いますよね。

もう全然違いますよね。やっぱりモーツァルトはちょっと別格なんですよ。

僕は最近ハイドンをよく聴いているんだけれど、ハイドンは「音楽がある」っていう感じがすごくするんです。「ハイドンはいなくてもいい、音楽がある」と。でもベートーヴェンはどうしても「音楽より先に、ベートーヴェンがいる」みたいな気がするのね。

バッハはねえ……大きすぎるし、深すぎるんですよね。つまりこの世の現実の、我々の普段生活している次元とちょっと違うところにいっちゃう感じ。音楽って大体みんなそうなんだけれど、ハイドンはその違い方が少ないんですよ。だから普通に日常生活をしながら聴いていても全然抵抗がない。でもバッハのいいのなんか聴くと、やっぱりちょっと生活の手を休めないと聴けない、みたいなところがあります。

モーツァルトには、モーツァルトどころか人間そのものがいないようなところがある。宗教的な感覚のある人なら、「あれは神に近い」と言うだろうと思います。モーツァルトはときどき人間離れしていて、もうどうしたらいいかわかんない、っていう感じがするんですよ。だから、ハイドンの音楽はすごく好きなんだけれど、モーツァルトとは比べられないような気がしますね。

僕の場合、モーツァルトからベートーヴェンやバッハの音楽にいくわけだけれど、その後でブラームスとか、ロマン派の音楽に一時期いきました。だけど自分にとって目に涙が浮かぶような音楽というのは、やっぱりモーツァルト、ヘンデル、ハイドン、ベートーヴェンなんです。だから自分の好みはわりとはっきりしてますね。

まあ、「最近はハイドンを聴いてる」なんて生意気言ってますけど、僕はほとんど第二楽章ばかりピックアップして聴いているんです。武満徹に「お前の好きな音楽は全部賛美歌じゃねえか」って言われたことがあるんだけど(笑)、なんかそういう緩徐楽章がいいんですね、リズミカルな速い音楽とかではなくて。

だからハイドンの音楽全体を把握しているわけではなくて、自分の気に入ったメロディというか、第二楽章ばかりを選んで聴いてるわけ。本当は作品番号で曲を探せばいいんだけれど、覚えていないからいちいちCDをかけてみて、初めの部分を聴いて「あ、これじゃなかった」とかやってます(笑)。

音楽の種類としては、僕はやっぱり弦楽四重奏が一番好き。ピアノよりも弦楽四重奏。ハーモニーが少しあるのが好きなんです。交響曲みたいに大袈裟なものではなくて、もうちょっとささやかな音楽がいいみたい。

モーツァルトの数小節に匹敵する詩が書きたい

──文庫版のあとがきに「モーツァルトの数小節に匹敵する詩が書きたいと、私はずっと夢見ている」と書かれています。谷川さんにとって、「モーツァルトの数小節に匹敵する詩」とは、どんな詩なんでしょうか。

たとえばすぐに思い浮かぶのは、三好達治の詩の一節とかそういうものなんですよね。つまり日本語の伝統的な美しさがあって、意味が偏っていなくて、重くない、すごくあえかな……「あえかな感じの詩」というのが、ちょっとモーツァルトの音楽の数小節と似ているんじゃないかなと思います。自分にはなかなかそういうあえかなものは書けないから、憧れていますね。

でもこの「数小節」ってところが、谷川俊太郎なんですよ(笑)。自分が本当に好きなところは、その曲全体でもないし、その曲の中のある楽章だけでもないし、正確には「ある楽章の中の数小節」というのが、一番僕にとって触れてくるものなんですね。だからその数小節に匹敵する言葉というのは、ずっと目指しているけれども、自分にとっては本当に難しいんです。

いつだったか、音楽の勉強をしている人に「作曲者を馬鹿にしてる」と言われたことがありますよ。つまり、作曲者はみんなその一曲に全力を傾注して書いているわけで、その中のある一部分、しかもある楽章の中のある数小節だけなんてとんでもないと。ほんとそうだなと思うね。

でも詩の場合は、その一篇全部じゃなくて「この三行がすごくいいんだ」みたいなことを言うでしょう? だからそれでいいと思うんだけどね、たとえ数小節でも。

──七十年近くずっと詩を書き続けてきて、ご自分の詩が、音楽に近づいてきたなという感覚はありますか?

うん、「言葉で音楽に触れることのできた瞬間が、いくつかはあったような気がする」と文庫のあとがきにも書きましたけどね。うぬぼれかもしれないけれど、この行はちょっと音楽に匹敵するんじゃないかと思うような行が「ないことはない」という感じですね。言葉も音楽も録音されたり印刷されたりして後に残るけれど、音楽は動き続けているそのごく短い時間に現れてくるものに僕は感動するんです。そういう感動はとても深いものなんだけれど、次に聴いたときにはもう感動しないこともある。音楽から受ける fragile な感動と、言葉から受ける感動はまったく別物ですね。だからあとで読み返すと、これやっぱり音楽じゃなくておれの言葉だよ、ってなっちゃうんだけれど。

言葉って、普通はみんな意味で読むわけですよね。でも、意味じゃないところで読める言葉というのがある。短歌や俳句で時々そういうものがあるけれど、現代詩ではなかなかないんですよね。だから、そういう数行が書けたらいいなあと思っています。

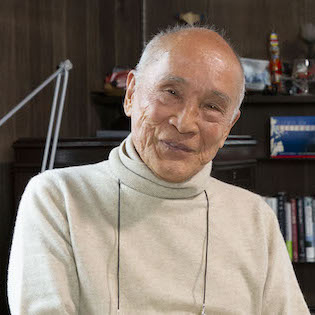

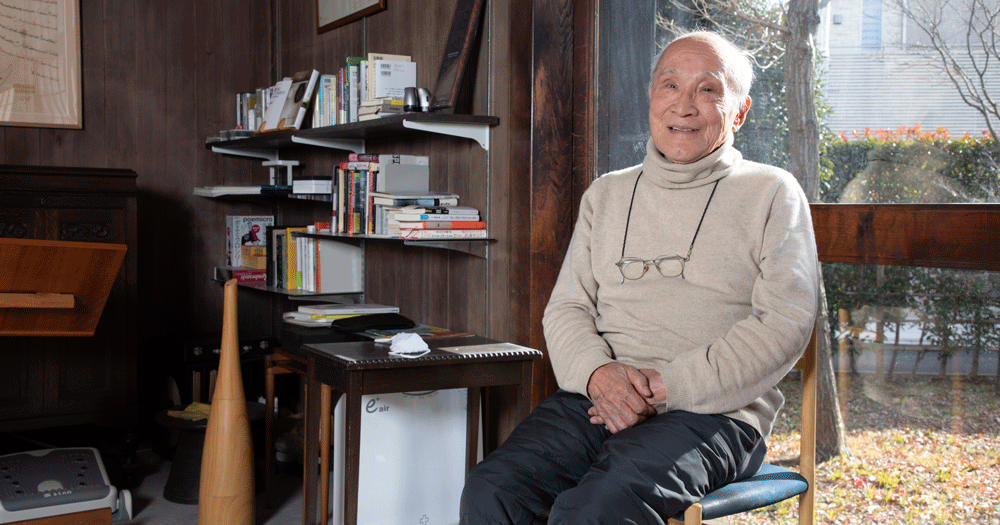

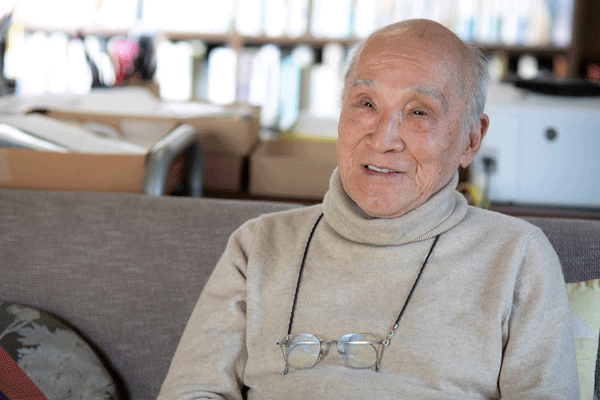

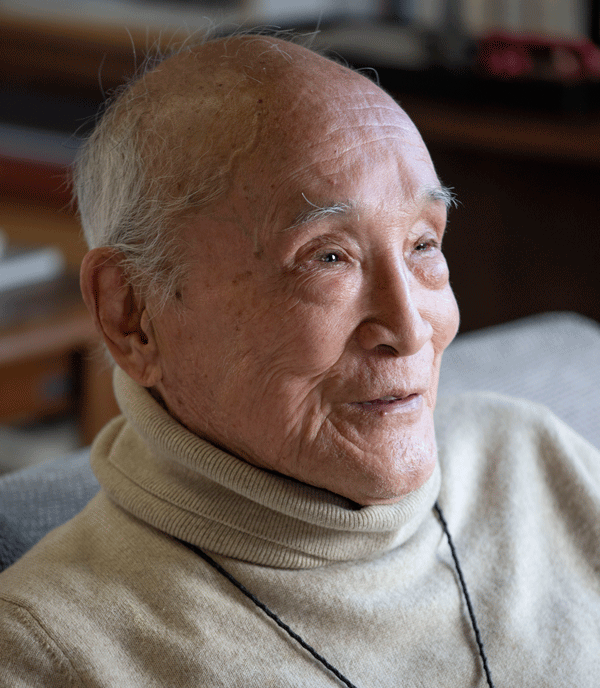

谷川俊太郎(たにかわ・しゅんたろう)

1931年東京生まれ。52年に処女詩集『二十億光年の孤独』を刊行。主な受賞詩集に『日々の地図』(読売文学賞)、『よしなしうた』(現代詩花椿賞)、『女に』(丸山豊記念現代詩賞)、『世間知ラズ』(萩原朔太郎賞)、『シャガールと木の葉』(毎日芸術賞)、『私』(詩歌文学館賞)、『トロムソコラージュ』(鮎川信夫賞)、『詩に就いて』(三好達治賞)などがある。他に多くの詩集があり、エッセー、絵本や童話も多数。

(インタビュー/川口恵子 写真/五十嵐美弥)

〈「本の窓」2022年3・4月号掲載〉