◇自著を語る◇ 谷川俊太郎 『音楽の肖像』

谷川俊太郎という名前を知っている人はいると思うが、堀内誠一という名前を見て彼の描いた画やデザインした文字を思い浮かべる人は、今やそうたくさんはいないだろう。私より一年と五日年下のくせに(同じ射手座)、もう三十年以上前にさっさといなくなってしまったのだから。やや薹が立ってるけれど、彼は夭折した天才だと私はずっと思っている。

堀内さんのイラストレーションで、「マザー・グース」を翻訳しませんかと草思社から声がかかって、当時もう家族でパリに住んでいた堀内さんに、翻訳した何篇かを送ったら間もなくイラストが戻ってきた。ただのイラストではなかった。すでに私の訳稿が彼の絵とともに一冊の本としてデザインされていたのだ。

一九七五年に出版された『マザー・グースのうた』は当時他に比べるものがない独特な本になっていた。訳詩集でもなければ絵本でもないこれまで見たこともない斬新な本。写実から漫画まで自由自在に変化する画は、多彩でありながらどこまでも堀内さんの西洋美術の教養に裏打ちされたスタイルで一貫していた。一口で言うと他に類のない色艶のある本だった。

一冊で終わるはずのものがベストセラーとなって翌年発行の第5集まで続いて刊行されたのは、全く堀内さんのイラストレーターと同時にアートディレクター、エディターとしての才能に負うところが大きい。後で聞いたら「マザー・グース」は原詩では読んでいないが、調べるのが好きだと言っていた。「いろいろ児童の本なんか見たり、むこうのイラストレーション見たり…正確さっていうのを出したいと思った。」

その正確さが単なる写実に終わるものではないことは、『音楽の肖像』を見ていただければわかると思う。音楽家たちの肖像を描いているのだが、その人の顔かたちや姿から、またその人の生きていた当時の街や自然の描写から、独自な空気が伝わってくる。それが音楽がもたらす言葉を超えた感動と溶け合って感じられるのだ。

堀内さんの友人知人への筆まめな便りは有名で、本にもなっているが、エアメールの便箋に描かれたスケッチと細かい字の即物的な文章の、内容と言うより画で言うマチエール、つまり質感に何よりも堀内さんの人柄が表れていた。

車を借りて安野光雅さんも交えて三人でノルマンディへ旅したことがある。フランスに住んでいるのだから言葉には不自由しないだろうと、安野さんと私は安心していたら堀内さんは後部座席でずっとカルバドスを飲み続けている。旅慣れているはずだから適当なホテルを見つけてくれるかと走っていたら、彼はトラック運転手が泊まるルーティエとか呼ばれている、ホテルとは言えない安宿がいいと言い出すのだ。年長の安野さんのおかげで星のついたホテルに泊まれたのだが、私は初めて食べた蕎麦粉のガレットの味とカルバドスのいい香りを忘れない。

堀内さんは眼の人だった、比べると私は耳の人だ。中学生時代に手巻きのゼンマイで回る、七十八回転の黒い割れやすいレコードでベートーヴェンに目覚めて以来、バッハ、モーツァルト、ヘンデル、三十三回転のLPになってからはドヴォルザーク、グリーグ、ドビュッシーと、私にとって音楽は自分が書いている詩とほとんど一心同体と言っていいほどの存在であり続けている。

言葉はどうしても意味に囚われるけれど、音楽には意味を超える自由がある。同世代の音楽家たちと歌を創るのは楽しいが、私はいまだに詩は音楽に片想いしていると思っている。言葉によらない画の方が音楽と親しいのではないかと、堀内さんを羨んだりしているのだ。

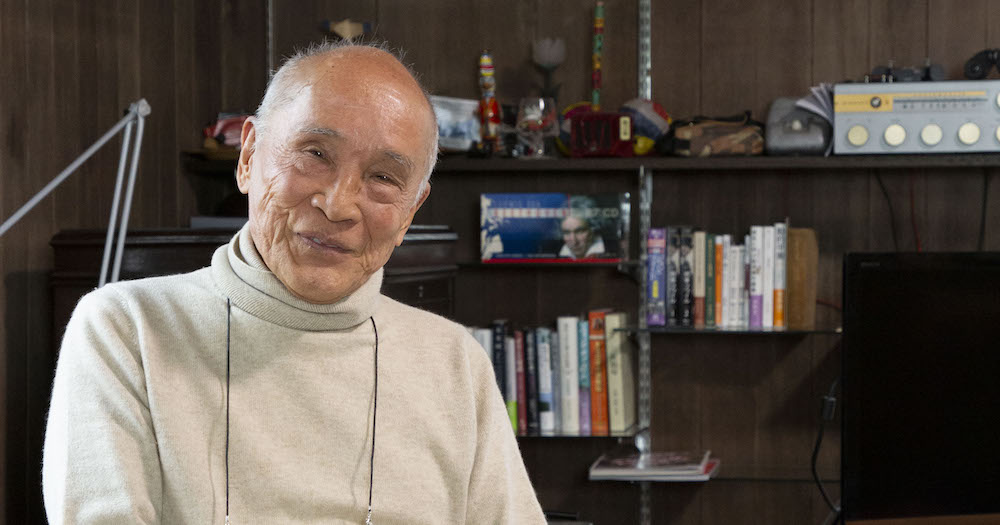

谷川俊太郎(たにかわ・しゅんたろう)

1931年東京生まれ。 52年、処女詩集『二十億光年の孤独』を刊行。主な詩集に『愛について』『旅』『日々の地図』『定義』『はだか』『みみをすます』『そのほかに』『女に』『モーツァルトを聴く人』『世間知ラズ』『シャガールと木の葉』『私』『詩に就いて』『夜のミッキー・マウス』 『トロムソコラージュ』『いそっぷ詩』などがある。最新詩集は『ベージュ』。 他にも数々の詩集があり、絵本や童話、翻訳も多数。

〈「本の窓」2020年12月号掲載〉